«Малые медиа» для большой революции: Иран

В статье Аннабель Среберни-Мохаммади, опубликованной в 1990 году, говорится о той роли, которую сыграли так называемые «малые медиа» (small media), то есть альтернативные по отношению к СМИ средства коммуникации между людьми, в успешном исходе революции, свергнувшей шаха Мохаммад-Резу Пехлеви. Автор является директором Центра исследований массовых коммуникаций Лейчестерского университета и считает, что средства и сети коммуникации имели центральное значение для этой революции. Распространение иранскими религиозными лидерами аудиокассет и магнитофонных записей, плакатов и ксерокопированных листовок, а также использование международных телефонных соединений способствовало превращению пассивных людей в активных участников оппозиционного движения.

Для многих экспертов по Ирану самой неожиданной частью современных революционных событий было не то, что произошли насильственные политические перемены, а то, что они произошли при таком активном и широком участии населения и в таком религиозном обличье. Иранская революция была массовой, народной, низкоуровневой и быстрой политической мобилизацией непосредственно в контексте государственных репрессий и цензуры, ограниченного политического вызова и народного согласия.

Быстрота развития движения и его успех, народная база и характер участия населения, форма ее окончательного политического результата – все это требует внимательного анализа. Ключом к пониманию этих феноменов является природа традиционной политической культуры в Иране, в частности власть и легитимность народных, неформальных каналов коммуникации в отличие от формальных каналов коммуникации государства, а также природа клерикальной власти и ее особый способ политической риторики.

В этой статье я подробно рассмотрю развитие традиционалистского движения, которое использовало современные средства коммуникации для мобилизации населения[1]. Я (а) проанализирую социально-политическую подоплеку современных средств массовой информации в Иране, (б) опишу местную систему социальных коммуникаций, которая легла в основу революционной агитации; (в) рассмотрю, каким образом эта возрожденная альтернативная сеть освоила современные электронные коммуникационные технологии для расширения своего диапазона и силы, в том числе на международном уровне; и г) изучу функции этой сети как организатора политических действий и агитатора за эти действия, изучив ее участников, язык и содержание их сообщений, а также авторитет, которым они располагали. Этот анализ призван некоторым образом дать объяснение как глубоким причинам такого традиционалистского движения, так и его быстрому и всенародному успеху в плане революционной мобилизации.

Традиционализм, коммуникации и культура: новая модель?

Многие доводы сторонников зависимого развития (developmentalist) предлагают полярную модель традиции и современности как двух ключевых терминов для понимания экономических, политических и культурных реалий третьего мира. Рассуждая об исторических системах коммуникации, Лернер предложил полярную модель устных систем – персоналистских, первичных, предписывающих и иерархических – и противостоящих им медиа-систем –широковещательных, гетерогенных, описательных и профессиональных[2]. Что касается культурных форм, то Техранян предлагает говорить о наличии в Иране «культурного дуализма» (который отражал дуалистическую структуру социальной и экономической жизни) между конкурирующими религиозными и светскими идеологиями, структурами и процессами социальной коммуникации, хотя между этими двумя сферами и имеются значительные трения[3].

Такие полярные модели недостаточны для объяснения иранского случая, поскольку они, как правило, предполагают довольно статичное разделение и автономию сфер, которые не существуют в реалиях третьего мира и не существовали в Иране. Вместо этого я бы скорее утверждала, что различные формы экономической и культурной организации и политической власти в процессе модернизации вступают в противоречие со всеми вытекающими отсюда взаимопроникновениями, сопротивлениями и эволюцией новых структур. Таким образом, «традиция постоянно модернизируется, современность постоянно традиционализируется»[4]. В ряде современных политических движений по всему миру имеются свидетельства преднамеренной политизации «традиции» как основы культурной идентичности и социального сопротивления[5]. Точно так же я вижу, что движения коренных народов используют современные коммуникационные технологии для расширения своего диапазона и силы. Таким образом, «традиция» третьего мира не статична, а динамична, не заморожена, а пронизана модернизмом, не подавлена западной культурой и ценностями, а способна к культурному и политическому сопротивлению. Таким образом, я поддерживаю использование понятия «традиционализм» для описания таких самоосознанных движений, которые формируются для защиты традиции от политических или культурных сил, угрожающих ее существованию[6]. Я буду утверждать, что в Иране традиция политизируется в ответ на государственные репрессии, культурное вторжение и эрозию клерикальной власти, и что традиционализм может быть чрезвычайно новаторским в использовании технологий «малых медиа» (small media), развитии политической риторики и массовых призывов для поддержания своего культурного авторитета. Действительно, процесс модернизации Пехлеви, который был слеп к ранее существовавшим культурным стилям и ценностям и предлагал очень мало новых возможностей для политического и культурного участия, вызвал такую традиционалистскую реакцию.

Исторический контекст: политическая коммуникация при шахской диктатуре

Политическое участие в Иране – это история постоянных рывков и скачков. Как правило, политическая деятельность процветала в периоды слабости центрального государства и иностранной интервенции: во время Конституционного движения 1905-1911 годов; в период до переворота Реза-хана в 1924 году; и в период с 1941 года, когда союзники вынудили Реза-шаха отречься от престола и способствовали восшествию на престол молодого Мохаммад-Резы Пехлеви, до 1953 года и консолидации шахской диктатуры.

Этот последний период, 1941-1953 годы, знаменует собой начало в иранской истории конкурентной идеологической политики, когда процветали автономные политические партии, свободная пресса и профсоюзы. Именно тогда Моссадык возглавил очередное массовое движение, связанное не только с национализацией нефти как ключевого природного ресурса, но и с институционализацией демократического государства. Моссадык был свергнут спонсируемым США переворотом 1953 года, который привел к возобновлению государственных репрессий. Объединение светского и религиозного протеста против Белой революции 1963 года привело к запрещению деятельности крупных политических организаций, таких как Национальный фронт и Коммунистическая партия Туде, а также к изгнанию крупного религиозного активиста Рухоллы Хомейни.

С тех пор и до 1976 года автономным политическим партиям, профсоюзам и группам по интересам не разрешалось действовать. Вместо этого государство создавало свои собственные союзы и партии и уговаривало, а иногда и принуждало народ участвовать в организованных режимом торжествах, таких как День рождения шаха. Цензура получила повсеместное распространение; писателей заставили замолчать, частная пресса была запугана и вынуждена смириться, а электронные средства массовой информации были захвачены государством. Современный образованный средний класс, включая профессоров и профессионалов, впал в «угрюмое молчание», поскольку голоса оппозиции были приглушены[7]. Только за пределами Ирана различные левые и религиозные студенческие группы время от времени проводили демонстрации, публиковали антирежимные журналы и тайно осуществляли вещание на территорию Иран. Периодически происходившие в Иране взрывы и покушения на убийство свидетельствовали о том, что подпольные политические группировки все еще живы.

Таким образом, с начала 1960-х годов политическое участие и активность были ограничены. Две трети иранского населения в возрасте до 30 лет в 1977 году почти не помнили о более открытом политическом климате или участии. Эти дети «Белой революции», казалось, были интегрированы в стратегию модернизации Пехлеви, и только когда в середине 1970-х годов экономика пошатнулась, и ожидание скорой «хорошей жизни» улетучилось, они стали политически активными.

Средства массовой информации и эрозия национальной культуры

В то время как Иран никогда не был непосредственно колонизирован, шахи династии Пехлеви пропагандировали псевдомодернистскую ориентацию, которая приравнивала вестернизацию к модернизации и усиливала технологическую, экономическую, политическую и культурную зависимость от Запада[8]. Средства массовой информации были центральными институтами в этом процессе ускоренного зависимого развития, способствуя подрыву ценностей и образа жизни коренных народов и тем самым порождая глубокое чувство неполноценности.

Государственная система вещания, Национальное иранское радио и телевидение (НИРТ), получила высокий приоритет в стратегии развития Пехлеви; она хорошо финансировалась и к середине 1970-х годов занимала второе место среди азиатских систем вещания после Японии по масштабам и объемам[9]. Охват радиовещания составлял почти 100% населения, а телевидения – 70%. Обладание телевизором, предпочтительно расположенном на широком шкафчике с деревянными дверцами, было признаком статуса, а в сельской местности, где не было проведено электричество, телевизоры работали даже от переносных генераторов. Иран был одним из первых государств, создавших общенациональную радиовещательную сеть до достижения широкой грамотности и общенациональной прессы[10]. Как и многие другие проекты развития, такие как высотные жилые дома и художественные музеи, НИРТ было функциональным и ярким, престижным символом развития как такого, а также идеологическим инструментом содействия развитию.

Однако эта возможность была слабо продумана, режим будто бы боялся, что политическая мобилизация в его интересах может легко обернуться против него[11]. Таким образом, пока доходы от нефти обеспечивали хлеб, иранское телевидение предлагало людям зрелища – изображения шахских торжеств и проектов модернизации, западные фильмы и мыльные оперы – и избегало любого спорного социального или политического контента[12]. Деятельность шаха доминировала в новостях, которым в противном случае не доставало концентрации на внутренних событиях из-за цензуры, сопровождавшейся интенсивным освещением международных событий[13]. Иностранные образы доминировали и в других сферах медийной и культурной жизни. В то время как НИРТ пользовалось относительной автономией, оно не было защищено ни от прямой цензуры и вмешательства, ни от более широкой политической атмосферы; эта ситуация вкупе с другими внутренними трудностями, такими как нехватка обученного персонала и оборудования, облегчала импорт дешевой коммерческой медиапродукции с Запада, а не производством местной продукции[14]. Даже отечественные телевизионные программы находились под сильным влиянием западных форматов, с ориентированными на потребителя викторинами или сериалами, основанными на декадентском образе жизни небольшой части тегеранской буржуазии. В кинематографе также преобладал американский и индийский импорт, в то время как местные кинематографисты тратили годы, убеждая цензоров разрешить показ их фильмов. В рекламе же образцы красоты были иностранными, преимущественно западными блондинками, а рекламируемые потребительские товары – продукцией зависимых сборочных производств. Таким образом, медийные образы начали отражать растущее отчуждение физической и социальной среды, включая архитектуру, одежду, еду, социальные ценности и нравы, а также растущее классовое разделение в потребления и отношении к жизни. Хотя процесс модернизации всегда подразумевает разрыв с прошлым, «внутренний культурный шок» в Иране был особенно резким, жестоким и отчуждающим[15]. Он также имел классовое измерение, поскольку космополитический стиль жизни, представлявшийся как образец современной жизни, мог быть доступен только небольшой городской элите. Таким образом, большая часть телевизионных программ и рекламы служила для углубления той пропасти с точки зрения богатства, образа жизни и отношений, которая существовала между ограниченным космополитическим образованным верхним средним классом (upper middle class) и остальной частью иранского населения. Смешанные чувства возмущения и зависти, культурной неполноценности и культурного загрязнения росли в среде переживавшего переходное состояние населения, которое было охвачено динамикой этой быстрой и непропорциональной модернизации. Сбитые с толку этим стремительным развитием событий, народные классы были готовы последовать приказу традиционного лидера движения по ретрадиционализации культуры и восстановлению основной идентичности – ислама, который обеспечивал смысл и направление в чуждой им среде.

Духовенство выступало против разрушения религиозной культуры и называло греховными танцы, музыку и кино. Хомейни также популяризировал аргумент о том, что подрыв местной культуры был частью империалистического заговора. Еще в 1940-х годах он выразил свой гнев по поводу моральных и политических последствий внедрения западной культуры «теми, кто вырос на разврате, предательстве, музыке и танцах и тысяче других разновидностей нечестия», сосредоточив внимание, в частности, на попытке Реза-шаха модернизировать иранскую одежду[16]. Утрата религиозной морали и местной самобытности, культурное загрязнение и негативное воздействие средств массовой информации были хорошо отрепетированными мотивами в его популистском репертуаре. Он ругал «ядовитую культуру империализма, которая день за днем развращает молодежь какой-то новой мелодией, какой-то новой обманчивой формулировкой»[17]. Он утверждал, что средства массовой информации используются для того, чтобы «склонять людей к молчаливому согласию» и для «напыщенной пропаганды» с целью продвижения режима[18].

Удушение иранской культуры и подрыв самобытности были также широко распространенными темами в современной иранской литературе и более широких дискуссиях. Наиболее известна концепция Але-Ахмада о «гарбзадеги», «западничестве» или «отравлении Западом», как преобладающей иранской болезни, единственным сопротивлением которой была религиозная идентичность[19]. Эта тема была разработана исламским модернистом Али Шариати; она также присутствует в рассказах и сочинениях социалиста Самада Бехранги; и исследована в кино, особенно в «Монголах» Биджана Кимьяви[20]. Даже светские интеллектуалы, некоторые из которых были связаны с режимом Пехлеви, обсуждали проблему культурной идентичности на конференциях, обсуждая свои собственные опасения по поводу эрозии иранской культуры и образа жизни под натиском Запада, перед которым были открыты все двери. Так, на симпозиуме Аспенского института в Персеполисе в 1975 году Эхсан Нараги описал глубоко укоренившееся недомогание Запада и призвал к необходимости сохранения «культурной самобытности Ирана» и его традиции «мистико-поэтических переживаний» как жизненно важного противоядия от воздействия вестернизации[21]. Фонд шахини Фарах и Институт культурных исследваний провели конференцию под названием «Может ли существовать диалог между культурами, учитывая господство Запада?» – среди приглашенных ораторов были Роже Гароди и французские философы Новой волны. В иранском Институте коммуникаций и развития я сама лично редактировала ежеквартальный журнал под названием «Коммуникации и развитие» (Communications and Development Review), в котором основное внимание уделялось таким вопросам, как «неадекватные технологии – соответствующие решения» и «наука как западная гегемония», а также публиковала статьи Дениса Гуле и других о дилеммах процесса развития, особенно культурных.

Именно в этой противоречивой динамике, подрывавшей национальную идентичность, несмотря на создание сильного с точки зрения безопасности государства, можно понять привлекательность устойчивой альтернативной и социально обоснованной идентичности – ислама. Шахи династии Пехлеви, независимо от их личной приверженности Ирану и от того, как сильно они пытались манипулировать символами национализма с помощью государственной риторики, распространявшейся средствами массовой информации, были лишены национальной легитимности в глазах влиятельных социальных групп[22]. Таким образом, были заблокированы две из центральных функций средств массовой информации, которые предполагаются в процессе развития – национальная интеграция и легитимация режима. Правление с помощью пряника быстрого, хотя и крайне неравномерного, развития вкупе с кнутом репрессий не могло создать консенсусного общества.

Даже светски образованный средний класс отождествлял себя с элементами традиционной культуры и был обеспокоен влиянием этой миметической вестернизации на социальную структуру и культуру Ирана. Однако они не контролировали необходимое общественное пространство и не превратили свои конкурирующие политические взгляды на демократию, либерализм или марксизм в единую убедительную народную идеологию, с помощью которой можно было бы бросить по-настоящему народный вызов режиму. За пределами важных, но ограниченных социальных пространств высшего образования и государственной бюрократии светская интеллигенция не смогла стать посредником между старыми и новыми ценностями и интерпретировать процесс изменений для традиционного населения. Загнанные в подполье и изгнанные, они все больше отдалялись от своей политической роли, их язык становился все более абстрактным.

Отсутствие культурной и идеологической сплоченности подрывало иранскую идентичность и прокладывало путь к восстановлению и принятию традиционной религиозной идентичности. В отличие от светских элементов исламские лидеры обладали риторикой, доступной массам и переводимой на язык политической оппозиции. Их традиционные социальные сети также оставались нетронутыми, обеспечивая национальную коммуникационную сеть, отличную от государственной системы массовой коммуникации, с более прямым доступом к массам, чем тот, которым обладала шахская диктатура.

Таким образом, именно в результате государственной политики Иран к 1970-м годам регрессировал до «дуалистической культуры»[23]. Мой акцент в данном случае означает, что этот дуализм представлял собой не «естественный» или необходимый процесс в развитии иранской социальности, а скорее конкретный результат краха демократического националистического движения Мосаддыка в ходе переворота 1953 года, и характера политического режима, начиная с 1960-х годов. Традиция — это не обязательно противоположность развития, соответствующего базовым культурным устоям общества; эти две точки соприкосновения становятся полярными, когда развитие становится синонимом «модернизации» и когда «высшие» западные ценности и процессы импортируются, чтобы подорвать всё автохтонное.

В Иране очаги сверхсовременности сосуществовали со все более нищающим и подавляемым традиционным обществом. Возникал идеологический дуализм: монархистско-девелопменталистская мешанина «идеологии» Пехлеви все больше оспаривалась различными формами исламской политической риторики[24]. Таким образом, средства массовой информации, подчинявшиеся государству, которое обладало всепроникающей цензурой, получали все больше вызовов от свежеиспеченной традиционной сети социальной коммуникации, сосредоточенной в мечетях и базарах, которая начала перенимать новые методы в своей борьбе[25]. Именно тогда, когда режим разработал новый подход к политической мобилизации благодаря созданию «Растахиз», на традиционные социальные классы священнослужителей и базаров было оказано новое давление, что еще больше активизировало традиционные сети.

Расцвет и падение «Растахиз»: критический пример провала средств массовой информации

В 1975 году две разрешенные политические партии были внезапно объединены по приказу шаха в единую Партию национального возрождения, «Растахиз», что сопровождалось активной кампанией массовой политической мобилизации ради национального единства. Было ли это сделано для того, чтобы опередить требования политического участия или укрепить власть династии – поскольку шах теперь правил не только как династический правитель и «Свет ариев», но и как фармандар, Верховный Главнокомандующий, ведущий свой народ к вратам великой цивилизации – не имеет значения. Речь идет о роли аппарата государственных средств массовой информации в новой политической кампании и непредвиденных последствиях провоцирования народного сопротивления и возрождения традиционных сетей.

При «Растахиз» политические вопросы и дискурс вновь проявили себя в качестве соответствующих тем в общественной повестке дня. Контролируемые государством электронные СМИ уже не избегали освещения политических вопросов, а пропагандировали новые политические темы и дебаты «Растахиз». Ожидалось, что будет иметь место массовое членство в «Растахиз», создавались местные партийные организации, а новые ежедневные газеты «Растахиз» освещали партийную деятельность[26]. Шах призвал по радио и телевидению к национальным выборам, и средства массовой информации обещали предоставить эфирное время благонадежным политическим кандидатам. Режим сделал ставку на игру в политические шарады.

Слишком внезапно средства массовой информации, которые до этого оставались в стороне от политики, стали активными мобилизаторами и распорядителями политических дебатов. В ряде программ принимали участие интеллектуалы режима, спорившие о процессе развития. Сравнивая движение транспорта в Тегеране с путешествиями на верблюдах или преимуществами подземной ирригационной системы «канатов» перед механизированным сельским хозяйством, такие программы были слишком похожи на инсценированные, и дебаты были поляризованы в пользу модернистской ориентации. Эти дебаты в средствах массовой информации исключали любую серьезную критику политики режима, но даже такое ограниченное обсуждение политических вопросов на телевидении было поразительным изменением, которое подпитывало народные дебаты.

Когда в ноябре 1976 года был создан Имперский инспекционный комитет для борьбы с расточительством и коррупцией в государственных бюрократических структурах, его обсуждения транслировались по телевидению. Ночное сатирическое шоу «Господин Марбуте» изображало противостояние людей неэффективным бюрократам, коррупции и другим социальным проблемам. Сам «Растахиз» вскоре разделился на противоборствующие «крылья», в Меджлисе развернулись ожесточенные дебаты по социальным вопросам, а сами политики, казалось, требовали большей свободы для дебатов и выработки политики. Медиа-контент отражал эту неожиданную смену политических настроений. Таким образом, то, что было задумано как политика средств массовой информации в целях укрепления национальной солидарности, помогло поставить политические вопросы на первое место в общественной повестке дня, но также выявило глубокое недовольство внутри политической элиты. Таким образом, средства массовой информации, которые оказались далеки от легитимации непопулярного режима, фактически выявили благодаря эффекту бумеранга отсутствие у режима какой-либо сущности кроме его миметической вестернизации.

В результате контроль над политическими дебатами был утрачен, и страх шаха перед нестабильной, политически напряженной атмосферой, которую он стремился предотвратить, оказался обоснованным. Несмотря на усиленное наблюдение режима за альтернативными формами коммуникации, дальнейшую цензуру книжных изданий, аресты писателей, поэтов и ученых за критику режима и распространение «признаний» известных писателей в идеологических ошибках, политическая атмосфера претерпела глубокие изменения[27].

Объединение неуверенной оппозиции

Атмосфера возобновленной политической дискуссии вкупе с обсуждением прав человека, поддержанным на международном уровне президентом Картером и продвигавшимся такими организациями, как Amnesty International, PEN International, Международная лига прав человека, а также кампания за художественную и интеллектуальную свободу в Иране, создали новую среду, которая предоставила возможности для оппозиционных требований[28]. Самыми ранними примерами этого были тестирование политической среды и отвоевание идеологического пространства путем написания «открытых писем», а на другом уровне, путем создания новых групп по интересам и ассоциаций.

Волна «открытых писем», охватившая СМИ в 1976 году, ознаменовала начало интенсивной кампании протеста образованных средних классов против репрессий и цензуры[29]. Шаху и его министрам были адресованы длинные письма, подписанные видными личностями или небольшими группами, в которых были документально зафиксированы цензурные практики и нарушения прав человека, а также содержались требования реформ. Так, известный писатель Хадж Сейед Джавади написал шаху письмо, в котором изложил свою критику нынешнего состояния нации и негативной роли «Растахиз»[30]. Три политика эпохи Моссадыка – Санджаби, Бахтияр и Форухар – писали, что личный деспотизм угрожал правам человека, в то время как инфляция и сельскохозяйственная политика государства подрывали средства к существованию людей. Двумя наиболее заметными группами, занимавшимися этой деятельностью, были юристы и писатели. Первые критиковали вмешательство правительства и подчиненное положение законодательной власти, создали профессиональную ассоциацию и требовали независимой судебной власти; вторые воссоздали запрещенную ранее Ассоциацию писателей, критиковали господствующую отупляющую культурную атмосферу и требовали прекращения цензуры и надзора за культурной и интеллектуальной жизнью[31].

Копии этих писем были также разосланы в средства массовой информации, которые покорно игнорировали их, но они распространились по университетам и чайханам и получили всеобщую известность. То, что эти 350 отважных авторов писем не пострадали от немедленных последствий, свидетельствует о смятении и неразберихе, царивших внутри режима. Многие люди, ободренные отсутствием немедленного возмездия со стороны режима, обрели новое чувство эффективности и воспользовались моментом, чтобы создать новые организации и группы давления. Развивались и другие профессиональные и торговые ассоциации, такие как Национальная ассоциация иранских ученых и Общество купцов, торговцев и ремесленников; подобно юристам и писателям, каждая из этих групп требовала более свободного и защищенного конституцией занятия своей профессией или ремеслом. Существовали более широкие группировки, такие как Кампания в защиту свободы и прав человека и Комитет по защите прав политических заключенных в Иране. В то время как большинство их участников были выходцами из современного среднего класса, члены традиционного среднего класса также были активны и аккумулировали значительные средства поддержки через Тегеранский базар. Эти группы были связаны с международными правозащитными учреждениями, причем группа «Кампания за права человека» играла ключевую роль в координации деятельности различных организаций.

В этой изменившейся атмосфере некоторые старые политические группировки также начали реорганизовываться и публиковаться, в том числе Союз сил Национального фронта под руководством Санджаби, Движение за свободу под руководством Базаргана, Радикальное движение под руководством Могаддама Марагеи и партию Туде. Вновь стали распространяться публикации подпольных партизанских отрядов, федаинов и моджахедов.

Большая часть этой активности в стране в 1976-1977 годах носила светский характер, была связана со средним классом, являлась умеренной и демократической. Ее возглавляли государственные деятели старшего возраста из поколения Моссадыка, которые десятилетиями молчали, а также молодые технократы и профессионалы, подкупленные системой без предоставления им должного участия в ее делах. Старшее поколение было сформировано из социальной элиты богатых тегеранских и крупных городских семей и первым получило университетское образование за рубежом; молодые специалисты, хотя и были выходцами из более широких социальных слоев, также были дезорганизованы в социальном смысле благодаря высшему образованию и аккультурации за рубежом, а также принятию светских взглядов и риторики. Отсутствие каких-либо автономных организованных групп, не контролируемых государством, также означало, что контакты между классами были сильно ограничены. Важно также, что эти ранние авторы писем шаху писали их как просители, подобно вассалам, просившим что-либо у своего сюзерена, или ссылались на «международное общественное мнение», чтобы усилить внешнее давление на шаха, прежде всего привлекая внимание к нарушениям прав человека. Такие действия также отражали определенную политическую элитарность и отсутствие социальной укорененности, так что, по крайней мере первоначально, эти откровенные критики не обращались непосредственно к своим соотечественникам и, казалось, не считали иранские массы обладающими какой-либо властью в политической борьбе. Этому зарождающемуся политическому руководству, претендовавшему на наследие Моссадыка, катастрофически не хватало «последователей», критической социальной массы, которая принимала бы их политическое наследие и претензии на лидерство, то есть ту роль, которая была быстро захвачена радикализированным духовенством в их защите от «Растахиз».

Хотя некоторые утверждают, что народное движение 1970-х годов следует рассматривать как контрмобилизацию, направленную против мобилизации под руководством шаха, я утверждаю, что именно шахская попытка политической мобилизации вернулась в качестве бумеранга и переросла в оппозиционное движение[32]. Благодаря «Растахиз» выкристаллизовались вопросы, которые ранее были недостаточно артикулированы в политическом отношении. Стремясь контролировать политическое участие и определять политические вопросы, «Растахиз» проник в те сферы традиционной общественной жизни, которые до сих пор были недоступны режиму; были подорваны автономные гильдии базара, захвачена религиозно освященная собственность и созданы государственные учреждения по делам религии. «Растахиз» потребовал, чтобы иранский народ поднялся и рассматривался как часть проекта национального развития. Они сделали это, но не так, как ожидалось!

Реакция режима на рост этих автономных организаций была запутанной, он колебался между жестами либерализации – такими, как освобождение групп политических заключенных и отстранение Ховейды, занимавшего пост премьер-министра в течение 13 лет – и ограничениями и насилием. Дома различных политических лидеров подвергались разгрому, профессора подвергались избиениям, а студенческие поэтические собрания разгонялись. Но именно чрезмерная реакция режима, выразившаяся в публикации письма, клевещущего на Хомейни, и в жестоком подавлении последовавшей за этим демонстрации протеста в Куме, разорвала этот ранний цикл протеста и ускорила насильственные уличные демонстрации второй фазы революции, начавшейся с января 1978 года.

Именно тогда духовенство начало играть центральную роль в мобилизации населения, используя традиционные социальные сети; и Хомейни стал теневым дирижером, организовывавшим события в изгнании, используя очень современные «малые медиа» в качестве оригинального электронного продолжения этих сетей.

Мечеть, базар и сопротивление «Растахиз»

Как традиционные имущие слои из среднего класса базара, так и религиозный истеблишмент переживали длительный упадок. Для базара функции кредита были взяты на себя современными банками, производство и распределение товаров перешло к транснациональным компаниям, а его розничная торговля в узких переулках и строениях базара в Тегеране оказалась под угрозой развития современных супермаркетов. Что касается духовенства, его влияние было подорвано, поскольку большая часть традиционного религиозного контроля над правосудием и образованием была заменена отдельными светскими институциональными структурами.

Религиозный истеблишмент

Религиозный истеблишмент оставался единственной независимой от государства общенациональной организацией с более чем 100 000 религиозно подготовленных приверженцев, управлявших национальной сетью мечетей, семинарий и залов собраний.

В середине 1970-х годов религиозный истеблишмент состоял примерно из 90 000 священнослужителей, 50 аятолл, 5000 руководителей молитвенных собраний, ходжат-аль-эсламов, 13 000 студентов-богословов и многочисленных проповедников низшего звена, мулл, учителей традиционных школ, учителей семинарий, руководителей молитвенных собраний и организаторов траурных процессий[33]. Религиозный истеблишемент содержал около 5600 городских мечетей и около 3000 сельских мечетей, значительное количество благотворительной собственности, вакфов, а также залы собраний, хосейнийе и семинарии, медресе. Несмотря на отсутствие формальной иерархии религиозных систем, таких как Католическая церковь, религиозный истеблишмент поддерживал автономную национальную сеть, находящуюся вне прямого контроля государства. Она представляла собой религиозную общность внутри государства, чей авторитет в общине не подвергался основательному сомнению вплоть до появления «Растахиз»[34].

Мечеть является местом общего собрания населения, а минбар, или кафедра, исторически использовался в Иране – как и во многих других частях Ближнего Востока – для политических проповедей, которые побуждали население к политическим действиям[35]. Духовенство владеет языком, доступным массам, риторикой, отточенной через непосредственный и постоянный общественный контакт. Они являются представителями традиционной социальной власти, обладают эзотерическими знаниями, интерпретируют традиции для населения и носят отличительные одеяния. Это опытные профессиональные коммуникаторы. Аятолла командует и требует народной преданности благодаря процессу иджтихада и обладает авторитетом и статусом, которые никогда не оспаривались внутри общины.

Но эта традиционная социально-религиозная сеть, получавшая финансовую поддержку от базара, состояла не только из официальных религиозных учреждений, но и из сложного набора религиозных ритуалов и церемоний, в которых ключевую роль играли священнослужители, а также множества народных культурных форм. Они включали в себя ритуалы жизненного цикла, связанные с рождением, браком и смертью, во время которых руководитель молитвы, пиш-намаз или священнослужитель, следил за выполнением контракта или руководил похоронными церемониями[36].

Есть собрания для «роузе», чтения проповедей, которые особенно важны во время священного месяца Мухаррам, когда тема мученичества Али и Хусейна, центральных шиитских фигур, рассказывает в драматической манере «роузеханом», чтецом песнопений, который использовал большой занавес или другой реквизит[37]. «Софре» или чисто женские собрания также посещались «для обетов, исцелений, общения и гомилетики», во время которых женщины-проповедницы могли читать «роузе»[38].

В первые десять дней Мухаррама разыгрывается серия траурных представлений, или та’зийе, которые драматически обыгрывают тему мученичества. В то время как такие пьесы могут выражать различные личные и коллективные чувства, в периоды политического недовольства тема справедливой борьбы против несправедливых тиранов может приобретать явно политический резонанс[39]. Та’зийе, когда-то пользовавшиеся покровительством каджарских шахов и знати, были запрещены Реза-шахом, но вновь появились при Мохаммад-Резе как феномен маленьких городков; государство также пыталось сохранить их как образцы иранского фольклора, которые будут исполняться на престижных международных фестивалях.

Религиозность также лежит в основе атлетического мастерства. Зур-хане – это традиционная гимнастический зал, в котором тренируются ремесленники и подмастерья, желающие стать «лути», практикуя добродетели исламского рыцарства, физической силы и моральной стойкости[40].

Таким образом, не существовало четкого разделения между религиозным ритуалом и массовой культурой, и многие социальные ритуалы и практики удовлетворяли как духовные функции, так и мирские потребности и облегчали взаимодействие между общинами.

Базар

Базар сам по себе также поддерживал обширные национальные связи. Традиционный имущий класс базара продолжал контролировать половину национального ремесленного производства, две трети розничной торговли и три четверти оптовой торговли[41]. Он состоял из полумиллионной армии торговцев, лавочников, купцов и владельцев мастерских и имел обширные связи благодаря независимым ремесленным и торговым гильдиям с множеством коробейников, мелких торговцев и мелких брокеров. Многие богатые городские предприниматели распространяли свои инвестиции за пределы базара, на небольшие фабрики и мастерские, сельское ремесленное производство и коммерческое сельское хозяйство.

Связи между мечетью и базаром

Религиозный истеблишмент и базар глубоко взаимосвязаны и взаимно поддерживают друг друга[42]. Каждый базар имеет свою собственную мечеть и является важным центром обмена информацией, а также экономического обмена. Эти два института также связывают обширные семейные узы. Исторически сложилось так, что они действовали вместе, чтобы противостоять самодержавному шаху, базар закрывал свои двери в знак протеста, когда мечети открывали свои. В культурном отношении они разделяют традиционные религиозные взгляды и обычаи. Базар оказывает значительную экономическую поддержку религиозным мероприятиям, таким как хадж-паломничество в Мекку. Таким образом, мечеть и базар являются двумя основными традиционными социальными столпами иранского общества и представляют собой огромную национальную коммуникационную сеть.

Автономия и авторитет этих двух основных, или традиционных, социальных столпов общины никогда не подвергались таким серьезным испытаниям, как вторжение «Растахиз». Автономные гильдии базара были захвачены, базари были принуждены вступить в партию, и многие были арестованы за спекуляцию и накопительство, в то время как государственная коррупция и деятельность более крупных современных промышленников оставались безнаказанными. Пожертвованные на нужды религии земли оказались под угрозой, и «Растахиз» начал вмешиваться в религиозные дела, вплоть до организации религиозного корпуса Сепах-э-Дин, стремясь опровергнуть распространенное мнение, что государство относится враждебно к исламу.

Эти непосредственные угрозы мечети и базару вызвали появление там новых форм деятельности, творческих реакций на современные обстоятельства: в частности, расширение социальной организации, активное продвижение религиозной пропаганды под харизматическим руководством Хомейни, творческое расширение религиозной коммуникации через современные средства массовой информации.

В то время как собрания в мечетях и проповеди с минбара давали официальные возможности для политического общения, другие общинные мероприятия расширяли возможности для обмена информацией и мобилизации. Пожалуй, самым важным видом собраний были хей’ат-е мазхаби. Это были небольшие религиозные собрания, обычно проводившиеся в частных домах для местных жителей и часто организованные богатыми базари того или иного города. Эти хей’ат особенно процветали в бедных кварталах города и привлекали рабочих, ремесленников, лавочников и работников базара, которые собирались еженедельно или ежемесячно в течение всего года, но чаще всего в течение священных месяцев Рамадан и Мухаррам. Часто проповедник-оратор (ваэз) возглавлял собрание и читал проповеди, пока гости поглощали фрукты и чай. Подсчитано, что только в Тегеране насчитывалось более 12 000 таких религиозных объединений, в основном созданных после 1965 года. Многие из них были названы в честь гильдий или ремесел, таких как религиозные ассоциации обувщиков, продавцов фруктовых соков и работников общественных бань; или в честь городов или районов происхождения, таких как Ассоциация уроженцев Натанза, проживающих в Тегеране[43]. Некоторые из них принимали явно религиозные названия, такие как Ассоциация отчаявшихся (бичареха), Ассоциация Имама Хусейна, или Ассоциация отверженных (залильха), Ассоциация Имама Мусы ибн Джафара[44]. Эти хей’ат также организовывали общественные экскурсии, такие как паломничество (зийарат) к усыпальницам имамов. Таким образом, эти организации при базарах составляют магистральную структуру городской общественной жизни и народной религии.

Во время революции функции хей’ат стали наращивать свое значение. Они играли ключевую роль в сборе денег и распространении информации, а также в содействии широкому обсуждению и повышению осведомленности. Именно в это время устанавливались межличностные, социальные и политические контакты, укреплялись и расширялись сети. Таким образом, хей’ат выполняли для иранского традиционного среднего класса ту же функцию, что и лондонские кофейни или парижские салоны для их зарождавшейся буржуазии, являясь автономной ареной, где в иранском случае социально-религиозные практики сливались в политические дебаты и социальную солидарность.

Не только традиционные классы покровительствовали таким собраниям. Имеются значительные свидетельства того, что некоторые слои образованного среднего класса также возвращались в ислам; они все чаще посещали молитвенные собрания, а профессиональные и университетские исламские ассоциации процветали. Такие мероприятия описывались как «встречи вновь прибывших в отчуждающий современный мир с целью укрепления, на регулярной основе, их приверженности исламской традиции и подтверждения их коллективной социокультурной идентичности… В 1960-х и 1970-х годах религиозно настроенная интеллигенция все чаще находила этот нативизм созвучным своему неприятию западной культуры. Эти почитатели исламской коллективной идентичности собирались в религиозных обществах среднего класса… оставались привязанными к исконным узам и традиционным укладам… и возмущались из-за некоторых аспектов импортированного современного образа жизни»[45].

Как уже было сказано, Хомейни популяризировал аргумент о том, что импортируемая культура, подрывающая местные ценности, является частью империалистического заговора против Ирана. Под тонким покровом светского модернизма, заметного главным образом в Тегеране, была широко распространена озабоченность утратой культурной самобытности. Ислам был сердцем иранской общественной жизни, традиционной «публичной сферой» общеинной деятельности. Когда два взаимосвязанных социальных института – мечеть и базар – не только подверглись широкому секулярному давлению в процессе модернизации, но и пострадали от специфических нападок режима Пехлеви, их обширные социально укорененные локации, персонал и традиционные ценности стали ядром народной мобилизации. Ислам как религиозная вера и как основа социальной общности и индивидуальной идентичности оставался самой мощной культурной и идеологической силой в Иране.

Это произошло отчасти потому, что традиционная власть духовенства не была заменена конкурирующими центрами социальной легитимности; отчасти потому, что мечеть и базар были единственными функционирующими институтами, не находившимися под властью государства; и отчасти потому, что эти привычные институты откликнулись на этот серьезный политический вызов и разработали способы еще большего проникновения в общество.

Хомейни сыграл ключевую роль в мотивации духовенства играть более активную роль в политической жизни. С начала 1970-х годов он подчеркивал необходимость вовлечения религиозных лидеров в политику, утверждая, что империализм способствовал развитию отдаленной и педантичной религии, зацикленной на конкретных вопросах толкования религиозных заповедей. Он призвал улемов к публичности и проповеди, аргументируя необходимость обнародования таинств Бога и учения ислама, но также подчеркивая их численность и влияние духовенства как социальной силы: «в Иране насчитывается более 150 000 студентов и ученых религиозных наук. Если бы все эти ученые, авторитеты, ходжат оль-эсламы и аятоллы сорвали печать молчания со списка преступлений, совершенных режимом, разве они не достигли бы своей цели? Будут ли власти арестовывать их всех, сажать в тюрьмы и изгонять, уничтожать?»[46]

Дар от-Таблиг (Центр пропаганды и миссионерства) в Куме выпустил много журналов на персидском и арабском языках, включая «Мактаб-э эслам», тираж которого составлял 50 000 экземпляров. С помощью базара были собраны обширные финансовые ресурсы; брат Хомейни, аятолла Пасандиде, также собирал от имени Хомейни благотворительные взносы (сахм-е эмам), которые использовались для поддержки студентов, культурных мероприятий и политической оппозиции. Религиозные деятели начали работать и раздавать милостыню среди бедных мигрантов в южном Тегеране, расширяя сферу социального обеспечения, а также возможности для политизации[47]. Мулл также направляли проповедовать в сельскую местность, где только 12% деревень имели своего постоянного муллу[48]. Сельские районы были также включены в другую форму политической пропаганды, новаторское использование религиозным истеблишментом «малых медиа».

Духовенство, как «органические интеллиектуалы» иранских масс, использовало язык и политико-религиозную ориентацию, знакомую иранским массам[49]. Однако они также освоили современные коммуникационные методы для распространения своих сообщений. Сначала мы рассмотрим технологии коммуникации, а затем рассмотрим их сообщения.

«Тяжелая артиллерия» малых медиа[50]

Традиционные элементы с помощью проницательных советников взялись за изобретательную и творческую адаптацию современных технологий коммуникации для достижения своих собственных целей, распространения религиозной пропаганды за пределами досягаемости государства. Современные медиа-технологии, такие как аудиокассеты и ксерография, позволяют создавать множество точек производства и распространения, которые практически не отслеживаются и не поддаются контролю, обеспечивая мощные инструменты политической пропаганды, которые трудно контролировать даже самому авторитарному режиму[51].

Аудиокассеты: электронный минбар

Изобретательной формой «малых медиа» было массовое производство аудиокассет. С 1964 года, находясь под домашним арестом в Тегеране, и с первых дней ссылки в Ирак, Хомейни использовал кассеты как средство связи со своими иранскими последователями[52]. С 1977 года в Иран из Ирака хлынул новый и весьма значительный поток кассет с записями Хомейни, привезенных возвращающимися шиитскими паломниками и распространявшихся через сеть мечетей. Вынужденный переезд Хомейни из относительного уединения в Наджафе (Ирак) в Париж в сентябре 1978 года внезапно поставил его в центр внимания и освещения западных СМИ. Но он также прочно включил его в международную телекоммуникационную сеть. Магнитофоны в арендованном парижском доме записывали все речи и заявления Хомейни и дублировали их для передачи или транспортировки. Благодаря международным телефонным линиям магнитофон в Нофль-ле-Шато мог «говорить» с кем-либо в Тегеране; его последователи в импровизированных студиях работали круглосуточно, чтобы создавать кассеты в больших количествах, и в течение нескольких часов последние заявления и распоряжения Хомейни можно было получит от уличных торговцев на тротуарах Тегерана. Музыкальные магазины передавали религиозные кассеты при приобретении кассет с музыкой. Кассеты, считавшиеся пустыми, содержали записи с сообщениями Хомейни. Кассеты тиражировались тысячами и распространялись вместе с другими товарами через систему базаров внутри Тегерана и за его пределы, в другие города и поселки; они также доставлялись мигрантами-строителями и молодежью в отдаленные деревни, где их коллективное прослушивали и обсуждали[53]. Эти кассеты были электронной кафедрой Хомейни, «минбаром в режиме ВКЛ». Для населения с 65% неграмотностью, в культурной среде, где устная коммуникация все еще являлась предпочтительным средством общения для таких разнообразных взаимодействий, как межличностные комплименты (таароф) и переговоры большого бизнеса, эта электронная кафедра была мощным каналом. Кассеты были подходящей формой для длинных обличительных речей Хомейни против Пехлеви, соответствовали сложному ораторскому стилю священнослужителя и позволяли в полной мере использовать эмоциональную и драматическую силу траурных символов роузе, а также речитативное повторение слов о неудачах шахского режима и необходимости действий.

Другие оппозиционные группы также использовали кассеты, участвуя в том, что можно описать разве что как пропагандистскую войну кассет. Кассеты с речами, произнесенными в ответ на эскалацию политических событий, вызвали мобилизацию; например, речь аятоллы Шариатмадари, который сам был из Тебриза и выступал в мечети Азам в Куме после первых кровавых демонстраций Кума в январе 1978 года, была записана вместе со звуками всеобщего плача и молитв-салават. Эта речь быстро и широко распространилась в Тебризе, что способствовало пробуждению эмоций, кульминацией которых стали жестокие февральские события в Тебризе[54].

Распространялись также кассеты Алламе Нури и Хеджази, но самым крупным конкурентом Хомейни в плане распространения кассетных записей был Али Шариати. Его выступления в Хосейнийе-йе Эршад в Тегеране в середине 1970-х годов широко копировались и продавались на улицах Тегерана и других крупных городов, а также доставлялись в сельские районы[55].

Светская оппозиция использовала эту технологию, широко распространяя записи серии поэтических чтений в Институте Гёте в Тегеране, состоявшихся в 1977 году[56]. Также была известна по крайней мере одна кассета с фальшивой записью, которая распространялась в Тегеране осенью 1978 года. На ней был якобы записан голос шаха, приказывающего армии стрелять на поражение демонстрантам. Как и многие другие слухи, эта мера была эффективной, поскольку соответствовала тому, во что люди хотели верить, а не потому, что это соответствовало фактам. Позже известный актер Карим Эсфахани заявил, что записал эту запись, чтобы шокировать и политизировать движение. Таким образом, война кассет была полностью интегрирована в более масштабную битву за политическое господство, а «электронный минбар» стал одним из самых мощных пропагандистских инструментов Хомейни.

Листовки: исламский самиздат

Отксерокопированные обращения, одностраничные листовки, известные как «эламийе», были еще одной крупной формой «малых медиа», использовавшихся оппозицией. В то время как подпольная печать нелегальной печатной продукции не была чем-то новым в Иране, такие издания процветали во время Конституционной революции, они получили более широкое распространение именно во время последней революции.

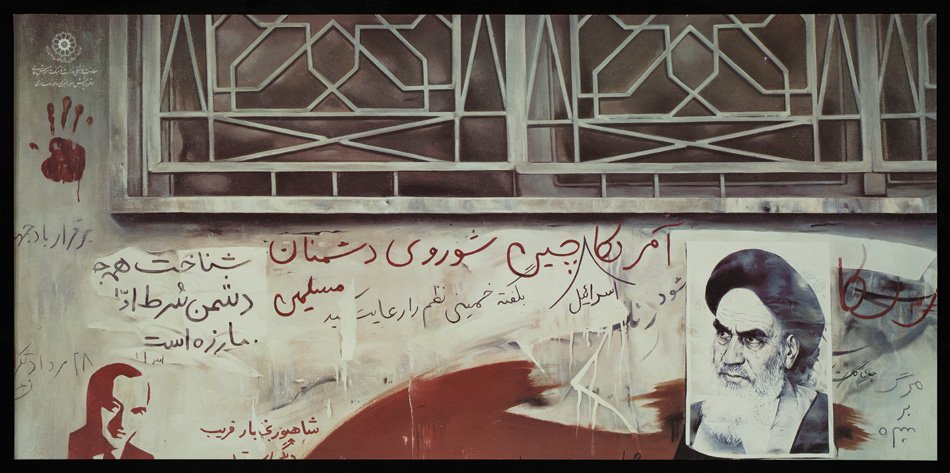

Письменные коммюнике, листовки и прокламации начали широко распространяться после событий в Куме в январе 1978 года. В основном это были листовки на одном листе; многие были написаны от руки, другие отпечатаны на машинке и размножены с помощью ксерокса или мимеографа. Многие из них представляли собой открытые заявления с осуждением режима без указания авторства, подобно традиционным ночным листовкам (шаб-наме) периода Конституционной революции. Другие были подписаны различными политическими, религиозными и профессиональными группами. Они передавались из рук в руки на демонстрациях, затем воспроизводились и передавались дальше. Студенты находили их в своих аудиториях. Их читали вслух в мечетях и чайханах. Их вывешивали в общественных местах, чтобы САВАК или военные срывали их вновь и вновь. Толстый слой изодранных остатков этих листовок с добавлявшимися к ним граффити, каждый раз должным образом очищенный и обновленный, превращал некогда унылые стены домов в драматическое бетонное полотно, на котором разворачивалось народное движение.

Стилистическая структура и основные функции этих коммюнике (эламийе) определялись первым коммюнике Хомейни, записанным в январе 1978 года из Наджафа. В нем он похвалил отважных мучеников Кума за их действия, раскритиковал режим за его вестернизацию Ирана, а также его антиисламские действия и уже назвал только что начавшиеся публичные демонстрации «референдумом об отречении шаха». Он также издал четкие инструкции по увековечиванию памяти погибших мучеников Кума и призвал каждый слой общества поддерживать солидарность (вахдат-е каламе) с помощью ислама, критикуя тех, кто просто требовал соблюдения конституционных прав, как тех, кто, по сути, признавал существование коррумпированного режима Пехлеви. Таким образом, были установлены многие центральные риторические и политические мотивы революции. Смерть была возведена в ранг мученичества, чего-то славного, чего следовало желать, а не бояться, что служило укреплению сил безоружного народа и рассеиванию любых угроз режима. Представление о том, что «сила погибающего меняет мир… и определяет силу общественных движений», необходимости созидать, а не разрушать, солидарности было оправдано в ходе иранской мобилизации, в которой популистский ислам породил такую мощную преданность у людей[57]. Даже в этот момент в движении была исключена возможность компромисса или переговоров с режимом; Хомейни решительно повернулся спиной к режиму, который он характеризовал как оскверненный, ритуально нечистый и тираничный, и центральным направлением его пропаганды был призыв к иранскому народу поддерживать солидарность, чтобы свергнуть Пехлеви. Коммюнике стало символом решимости и полной оппозиции.

Будущие коммюнике развивали эти устоявшиеся темы, но также начали давать точные практические указания для ведения политической и религиозной деятельности[58]. В то время как семидневный и сорокадневный исламские траурные циклы соблюдались в любом случае, их оркестровка в политические события проводилась коммюнике, выпущенными ведущими религиозными деятелями. Коммюнике Хомейни и других аятолл также приказали провести первую всеобщую забастовку 15 мая 1978 года, подобные коммюнике предшествовали и последующим забастовкам. Коммюнике приобрело тактическую функцию.

В то время как различные светские оппозиционные группы и конкурирующие лидеры только признали руководство Хомейни и объединились вокруг него осенью 1978 года, популярные листовки и лозунги, а также вся модель мобилизации, свидетельствуют о том, что народное движение сосредоточилось на Хомейни к январю того же года. Для известных и будущих видных деятелей стало все более важным публиковать выражения солидарности и явной поддержки и участия в народном движении. Аятоллы Талегани, Кумми, Гольпайгани, Шариатмадари и Саддуги выпускали в этот период коммюнике в его поддержку. Религиозные деятели более низкого ранга, такие как Техрани, Хаменеи, Раббани и многие другие, также выпускали прокламации. Светские группы, такие как новый Национальный фронт, позже также Федайан (ОФИН – Иран-1979) и другие группировки, также последовали за общим курсом, выпустив коммюнике, которые призывали светских последователей к демоонстрациям, выражали солидарность с более широким народным движением и помогали организовывать забастовки осенью 1978 года.

«Эламийе» также играли центральную роль в поляризации общественного мнения. Важным элементом любого политического движения является определение «врага», которое устанавливает границы для законных целей политического действия и по ходу укрепляет коллективное «мы» революционных субъектов[59]. Политическая маркировка была важным средством для более четкого выражения параметров инсайдеров (участников движения) и аутсайдеров (групп или отдельных лиц, поддерживавших режим), а также экономическим способом представления политической и экономической природы режима. Так, в ряде листовок различные лица и группы обвинялись в тех или иных формах пособничества режиму. Распространялись списки членов САВАК, а также список тех, кто якобы имел связи с ЦРУ. Достоверность большей части этой информации была сомнительной, но ее эффект был огромен. Названные лица не осмеливались выйти на работу, что создавало дополнительные помехи во все более хаотичной рабочей среде. Ходили слухи и сплетни, усиливалось коллективное давление на отдельных людей, чтобы они открыто и решительно присоединились к движению. Важный список был распространен во время краткого премьерства Шарифа Эмами в сентябре 1978 года. В нем говорилось, что большинство членов его кабинета были масонами, пришедшими к власти в результате заговора британской разведки. Играя на популярной мифологии иностранных заговоров, действующих в иранских политических делах, он дискредитировал одну из последних попыток шаха укрепить свой режим.

Наряду с обвинениями в политическом двуличии, некоторые коммюнике выдвигали обвинения в финансовых махинациях и коррупции. В декабре 1978 года группа, подписавшаяся «сотрудниками Центрального банка», составила список из 180 человек, которые за предшествующие несколько месяцев якобы вывели из страны в общей сложности 2,7 миллиарда долларов. Как и другие подобные «списки», они представляли собой смесь фактов и фальсификаций, но широко распространялись и принимались на веру, свидетельствуя о чудовищной коррупции в правительстве и помогая укрепить в общественном сознании понимание существующего в Иране огромного разрыва между разными слоями с точки зрения богатства.

Когда в ноябре 1978 года к власти пришло военное правительство, активность оппозиции возросла по своим масштабам и интенсивности. Общенациональные забастовки нефтяников, работников авиалиний, базара, правительственных служащих и университетских профессоров нанесли ущерб экономике и нарушили повседневную жизнь. Различные мероприятия были направлены непосредственно на устранение голоса режима в средствах массовой информации. Электрики погружали страну во мрак в 8 часов вечера, якобы для того, чтобы затемнить ночной выпуск новостей национального телевидения. Военный комендантский час начинался в 8.30 вечера. За эти короткие полчаса на стенах писались лозунги, в общественных местах расклеивались плакаты и раздавались листовки. Многие работники НИРТ бастовали против военного правительства, а средства массовой информации управлялись военными; новое настроение цензуры затронуло частную прессу, журналисты которой также нанесли удар, оставив режиму мало возможностей для контрпропаганды. Отсутствие анализа и информации, пусть и представлявшей точку зрения режима, было быстро компенсировано созданием подпольных газет, организованных бастующим Союзом журналистов и Национальной организацией университетских профессоров. Они обеспечивали ежедневное освещение событий с точки зрения оппозиции, конкурируя с правительством в предоставлении статистики о количестве погибших и выдвигая все более смелые требования.

В то время как эти «малые медиа» выполняли различные функции, безусловно, наиболее мощным был идеологический призыв, воплощенный в политизации исламской идентичности, исходившей от Хомейни. Идеологию следует рассматривать не только как обобщающую перспективу или программное руководство для социальных действий, но и как интерпелляцию и мобилизацию политических идентичностей[60]. Эти идентичности могли включать в себя «нацию» или «класс», но шахская диктатура уже давно сокрушила светские политические группировки в Иране и сделала светские идеологии крайне абстрактными и лишенными народного смысла. Между религиозной риторикой духовенства, игравшего на темах подлинной религиозной идентичности и антиимпериализма, и националистическими и девелопменталистскими притязаниями шаха, было мало идеологического пространства и мало незадействованных риторических тропов для критиков, выступавших против обоих этих мировоззрений и желавших сформулировать новые альтернативы.

Светская оппозиция, левая и либеральная, зажатая между двумя противоположными принципами монархии и духовенства, была вытеснена с центральной арены. Пока они требовали «свободы», хомейнистская риторика уже ставила под сомнение возможность достижения свободы в конституционных рамках, узаконивавших коррумпированную монархию. Когда светская оппозиция обсуждала империализм, это не слишком отличалось от религиозного акцента на зависимости, который также способствовал сильному страху перед эрозией местной самобытности. И хотя левые апеллировали к классовой идентичности, используя термины «рабочие» (каргаран) и «труженики» (захматкешан), и боролись против империализма, имеется мало свидетельств в пользу того, что такая идентичность была основой мобилизации; поскольку даже на нефтепромыслах, одном из центров экстенсивной пролетаризации, рабочие, по-видимому, более непосредственно откликнулись на исламские призывы Базаргана и аятоллы Талегани и представителей Хомейни, чем на призывы левых групп к их пролетарской сознательности[61].

Хомейнистская риторика представляла собой простое бинарное разделение социального неравенства между угнетателями (мостакберин) и обездоленными (мостазафин); последний термин четко охватывал различные социальные элементы, из которых складывалось народное движение, направленное против режима[62]. Противостоящие политические акторы и силы были реконструированы с помощью шиитских образов, в частности истории благочестивого сына Имама Али, Хусейна, убитого злым Язидом, и религиозные убеждения были привлечены в качестве основы для политического участия[63].

Одно из самых сильных коммюнике Хомейни появилось как раз перед Мухаррамом, священным месяцем мученичества Хусейна. Краткая цитата говорит о его риторической силе: «Мухаррам подобен божественному мечу в руке воинов ислама… это месяц, когда кровь восторжествовала над мечом, месяц, в котором истина осудила ложь на века и заклеймила позором лбы всех угнетателей и сатанинских правительств.. месяц, который доказывает, что сверхдержавы могут быть побеждены словом истины, месяц, в котором мусульманский лидер научил нас, как бороться против всех тиранов истории, как сжатый кулак тех, кто ищет свободы, желает независимости и провозглашает истину, может восторжествовать над танками, пулеметами и армиями Сатаны… долг всего восставшего ныне народа – продолжать и расширять борьбу против шаха всеми силами и свергнуть его пагубный, губительный режим… Долг каждого – противостоять узурпаторскому военному правительству… Обязанность всех должностных лиц и работников нефтяной компании – предотвратить экспорт нефти, наш жизненно важный ресурс… Нет никакого оправдания для того, чтобы какой-либо класс людей в стране оставался сегодня бездеятельным: молчание и апатия означают самоубийство или даже помощь тираническому режиму»[64].

В заключение С. Хомейни поздравляет семьи тех молодых людей, которые отдали свои жизни во имя ислама и свободы, вновь сделав мученичество поводом для празднования, а не для траура. Хомейни предлагал иранцам как потустороннее, так и земное освобождение от несправедливости прошлых смертей, от тирании и империализма. Спасение было предложено всем, вместе с обещаниями, которые даже представители образованного среднего класса находили заманчивыми.

Таким образом, становится понятным, что массовое участие росло благодаря прямым требованиям, предъявляемым к исламской идентичности путем принудительного убеждения со стороны духовенства, особенно Хомейни. В риторике широко использовались понятия религиозного долга и обязанности хорошего мусульманина участвовать в политической жизни; подразумевалось, что те, кто не участвовал, были язычниками, поддерживавшими режим Пехлеви.

Таким образом, духовные лидеры играли на приверженности народа исламу, на диктате авторитетных общественных деятелей, таких как духовенство, и на принудительной силе харизмы Хомейни. Эта риторика работает скорее через этос, а не логос, хотя в ней и имеются апелляции к популистским представлениям о социальной справедливости и эгалитаризме, а также политическая критика империализма[65]. Учитывая харизматическую силу Хомейни и традиционную власть аятоллы, статус оратора часто оказывался более убедительным, чем произносимое послание.

Международная коммуникация подтверждает правильность движения

Военное правительство, созданное в ноябре 1978 года, не смогло подавить народное движение, и после забастовок журналистов НИРТ и прессы оппозиционная сеть «малых медиа» оставалась единственным надежным и функционирующим источником информации о нараставших демонстрациях, забастовках и отключениях электричества. Этой местной и неконтролируемой системе коммуникации способствовало освещение движения крупными международными каналами широкого вещания, в первую очередь Би-би-Си, как иностранных источников поддержки оппозиции.

Иностранные культурные продукты использовались режимом для заполнения развлекательных программ в средствах массовой информации, но иностранные информационные ресурсы использовались оппозицией для заполнения пробелов и искажений во внутренних новостных сообщениях. Светская интеллигенция в Иране долгое время дополняла использование внутренних информационных каналов различными международными средствами массовой информации, такими как импортные газеты и журналы, вещание на персидском языке (которое насчитывало к середине 1970-х годов около 19 каналов) и коротковолновое радио. В то время как в Москве, Монте-Карло, Кёльне и Тель-Авиве была постоянная аудитория, наибольшей аудиторией и наибольшим уважением пользовалась именно Персидская служба Би-Би-Си. Считалось, что она является хранилищем «объективных» новостных сообщений и фактологически точной информации, и ее авторитет повышался по мере снижения статуса и легитимности внутренних средств массовой информации.

Репортажи Би-Би-Си о происходившем в Тегеране и других местах рассматривались как подтверждение важности исторических событий в Иране, и ее популярность росла по мере эскалации движения. Поставщик электроники из Северного Тегерана сообщил, что люди приходят в его магазин, чтобы купить «радио Би-Би-Си». Осенью 1978 года люди так массово настраивались на иностранные радиостанции, что даже премьер-министр Шариф-Эмами призвал иранские СМИ лучше освещать внутренние события, чтобы у людей не было необходимости настраиваться на иностранные каналы, и упомянул Би-Би-Си. Министр информации обвинил Би-Би-Си в «саботаже, разрушениях и некоторых случаях поджогов», и британскому послу была подана официальная жалоба[66]. Тем не менее, в то время как репортер Guardian и корреспондент UPI были вынуждены покинуть Иран во время революции, репортер Би-Би-Си остался, а его номер телефона стал достоянием общественности. Иранские СМИ даже издевались над собой и своими приглушенными голосами; так, карикатура в одной тегеранской ежедневной газете изображала телевизионного диктора, складывающего свои бумаги и говорящего: «Что касается внутренних новостей, пожалуйста, обратитесь к Би-Би-Си!»[67]

Хотя Хомейни поначалу настороженно относился к международным средствам массовой информации, которые, как он считал, интересовались только шахскими делами или ценами на нефть, но никогда не положением иранского народа, его отношение вскоре изменилось. Осенью 1978 года, во время своего пребывания в Париже, он дал множество интервью репортерам крупных радиостанций, телеканалов и газет. Сообщения, речи и интервью Хомейни, собранные только за первые два месяца его Хомейни в Париже, составляют более 450 страниц персидского текста[68]. Оказавшись неспособным подавлять голоса внутренней оппозиции, режим также не мог контролировать каналы международной коммуникации, сообщения которых легко выходили за пределы национальных границ и даже подрывали их.

Создание Исламской Республики

К декабрю 1978 года массовые демонстрации народного недовольства были организованы по всей стране, а забастовки нанесли ущерб экономике, поскольку многие важные сектора государственных служащих – от нефтяников до учителей и чиновников в различных министерствах – объявили забастовку. В январе 1979 года шах «уехал в отпуск», чтобы не вернуться никогда. К началу февраля Хомейни вернулся в Иран, сверг последнего премьер-министра Шаха Бахтияра и основал Исламскую Республику Иран.

Последовала короткая «Тегеранская весна» открытых дебатов и активного издания газет, журналов и распространения кассет. Но уже тогда развивались конфликты между различными политическими группами и доминировавшей исламской ориентацией, разделение власти стало несбыточной мечтой, и к лету 1979 года началась новая волна государственных репрессий против альтернативных политических групп. Митинги разгонялись исламскими хулиганами, а цензура и закрытие каналов связи были восстановлены. Участились случаи тюремного заключения и казни «антиисламских» элементов.

Несмотря на мощь сети традиционных/малых медиа, Исламская Республика быстро реструктурировала средства массовой информации, переименовав НИРТ в «Голос и образ Исламской Республики». Жесткая идеологическая гегемония, обширная по своим масштабам и сфере охвата, была навязана всем сферам социальной и культурной жизни и особенно нашла свое отражение в практике средств массовой информации. Развернулась жесткая риторика против культурного и медийного империализма, в частности был запрещен импорт американской медиа-продукции. Иностранным корреспондентам было запрещено делать репортажи об Иране, поскольку их критический анализ послереволюционных условий внутри Ирана ставил под сомнение популярность и стабильность Исламской Республики, а на развитие исламской пропаганды внутри страны и за рубежом выделялся значительный бюджет.

Круг замкнулся, когда весной 1980 года были закрыты университеты. Начался массовый из страны, так как большая часть светских профессионалов/интеллектуалов среднего класса, выступавших против Пехлеви, которым при шахе не хватало автономной социальной роли и пространства, были полностью социально дезорганизованы режимом Хомейни. Круг вышел на новый виток вместе с созданием многочисленных эмигрантских «малых медиа» в области издательского дела и вещания; но им не хватает поддержки традиционных сетей, не хватает популистского и доступного языка духовенства, а также не хватает последовательной политической стратегии.

Вместо выводов

Я попыталась объяснить в этой статье объяснить стремительность и массовость народного движения, исследуя социальную укорененность традиционных сил мечети и базара и их творческую реакцию на нападки со стороны режима, в частности принятие новых форм и методов политической коммуникации.

Одной из величайших ошибок шаха, по-видимому, была его внезапная непродуманная попытка массовой политической мобилизации – строительство «Растахиз». Была сформирована новая публичная повестка политических дебатов, были озвучены ранее запретные вопросы, которые стали областями законного недовольства. Это позволило средствам массовой информации играть до сих пор не получившую признания политическую роль, которая, отнюдь не способствуя легитимации режима, еще более ярко высветила его коррумпированность, неэффективность и элитарность. Дискуссия о выборах, широко разрекламированное освобождение политических заключенных и даже опровержение обвинений в нарушении прав человека – все это высветило глубинные проблемы политического участия и демократизации режима. И когда первоначально осторожные, но откровенные открытые письма и поэтические вечера не были немедленно отменены, обретенное их участниками новое чувство эффективности и возможности быстро росло. Один проницательный аналитик отметил этот феномен в совершенно ином контексте:

«Не всегда, когда положение дел меняется от плохого к худшему, вспыхивают революции. Напротив, часто бывает так, что когда народ, который долгое время безропотно мирился с угнетающим правлением, вдруг обнаруживает, что правительство ослабляет свое давление, и тогда он ополчается против него… Самый опасный момент для плохого правительства — это когда оно стремится стать лучше. Только совершенное государственное управление может позволить монарху сохранить свой трон, когда после долгого периода угнетающего правления он приступает к улучшению участи своих подданных. Обида, которая терпеливо переносилась до тех пор, пока она казалась не подлежащей исправлению, становится невыносимой, как только людям приходит в голову возможность ее устранения»[69].

Вторжение «Растахиз» в сферы традиционной власти только ускорило мощную традиционалистскую обратную реакцию, оживление движения, вовлеченного в последнюю отчаянную борьбу за защиту своего влияния. Мечеть и базар смогли творчески приспособиться к ситуации и творчески использовали современные технологии для пропаганды.

Таким образом, представляется также, что так называемая арена «публичной сферы» не является необходимым итогом общественного развития, когда государство безопасности, контролируемые СМИ и политический надзор препятствуют ее росту. В таких условиях, современные технологии «малых медиа» обладают большим политическим потенциалом в развитии подлинно публичного пространства и мобилизации общественных движений. Такие каналы, связанные с идеологией традиционализации, стали удивительно непобедимой силой солидарности.

Для многих иранцев средства массовой информации и режим не смогли сделать иранскую идентичность достаточно сильной коллективной идентичностью. Средства массовой информации были носителями угрожающей им чуждой культуры, а не бастионами подлинной местной культуры. Импортированный, пластиковый образ жизни, казалось, ценился выше, чем традиционные социальные модели, и в результате возникла глубоко дуалистическая культура, общество, глубоко расколотое между гедонистическим западническим образом жизни богатых и религиозно ориентированным сообществом городских и сельских слоев населения.

Традиционные средние классы и их сети мечетей и базаров все еще являлись ядром иранской общественной жизни. Религиозный истеблишмент держал руку на пульсе населения, говорил на его языке, делился его образами и мог опираться на свой традиционный авторитет для накопления политической власти. Никакая другая идеологическая перспектива не могла заменить ислам как фундаментальное и тотальное мировоззрение, обеспечивавшее смысл, индивидуальную и коллективную идентичность и общность.

Заключение

Иранский революционный опыт показывает не только социальную силу традиции, но и гибкую и творческую адаптацию, которую традиционалистское движение может осуществить перед лицом невзгод, чтобы защитить свое ядро[70]. Хомейни не испытывал никаких противоречий, пользуясь международной телефонной связью, прилетев домой на гигантском самолете или разговаривая со своими последователями по телевидению. Слишком часто традиция воспринимается как нечто статичное, негибкое и хрупкое, как нечто совершенно противоположное современности. Иранская народная мобилизация и фактически десятилетняя культурная политика внутри Исламской Республики Иран создали серьезный вызов для такого толкования.

Однако возникли новые важные вопросы: был ли ислам переосмыслен как новый «жаргон аутентичности», чтобы оправдать политическую и социальную практику, еще более репрессивную, чем идею зависимого развития Пехлеви? Мы возвращаемся к нашему первоначальному вопросу, реконструированному: как только народное движение было мобилизовано, оно также было усмирено. Задача, как обычно, было быстро объявлена выполненной, лозунги на стенах закрашены, а все еще мятежные «малые медиа» замолчали. Каналы участия, которые, вероятно, стали шире, чем были раньше, остаются гораздо более узкими, чем многие хотели бы, особенно для женщин, национальных меньшинств и тех, кто не принимает догматы этой разновидности фундаменталистского ислама. Очевидно, что популистская этократия все еще далека от демократии.

Аннабель Среберни-Мохаммади

Источник: Annabelle Sreberny-Mohammadi. Small media for a big revolution: Iran. International Journal of Politics, Culture, and Society. 1990 / SPR Vol. 3; Iss. 3. Pp. 341-371.

[1] Эта статья взята из неопубликованной докторской диссертации «Сила традиции: коммуникации и Иранская революция» (Колумбийский университет, 1985 год). Я хотела бы поблагодарить Артура Видича и Симона Сребрени за их щедрую редакторскую помощь в подготовке этого эссе, но особенно Али Мохаммади, моего наставника в иранских делах, за его неизменную помощь и поддержку.

[2] Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society, Belknap Press, 1958.

[3] Majid Tehranian, «Communication and Revolution in Iran: The Passing of a Paradigm,» Iranian Studies, XIII, 1-4, 1980.

[4] Peter von Sivers, «National Integration and Traditional Rural Organization in Algeria, 1970-1980: Background for Islamic Traditionalism?» In Said Amir Arjomand, ed., From Nationalism to Revolutionary Islam, SUNY Press, 1984, p. 96.

[5] Например, см.: Hernando Gonzalez, «Mass Media and the Spiral of Silence: The Phillipines from Marcos to Aquino,» Journal of Communication, 38, 4, 1988; Dov Shinar, Communications and Nation-building in the West Bank, Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1988; см. также анализ европейских манипуляций с «традицией» в: Eric Hobsbawm and Terence Ranger, eds., The Invention of Tradition, Cambridge University Press, 1984

[6] Amir Arjomand, «Traditionalism in Twentieth-Century Iran» in Arjomand, op. cit.

[7] Выражение принадлежит следующему автору: Richard Cottam, Nationalism in Iran, University of Pittsburgh Press, 1979.

[8] Понятие «псевдомодернизация» развивает Хома Катузиян: Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran, London: Macmillan, 1981.

[9] Лучшей подборкой информации об истории и масштабах деятельности НИРТ является работа Биджана Кимьяви: Bijan Kimiavi, «History and Development of Broadcasting in Iran,» unpublished Ph.D. dissertation, Bowling Green State University, 1978; см. также: Majid Tehranian, Communications Policies in Iran: A White Paper, Tehran: Iran Communications and Development Institute, 1978. Аналитической политэкономии развития электронных коммуникаций в Иране еще только предстоит быть написанной.

[10] Jeremy Tunstall, The Media are American, New York: Columbia University Press, 1977, p. 247.

[11] См. также: Amos Perlmutter, Modern Authoritarianism, Yale University Press, 1981; утверждается, что государственная поддержка студентов за рубежом была также средством сдерживания политических активистов, проявлением той же логики. См. Joseph Sczyliowitz, Modernization in the Middle East, Cornell University Press, 1973.

[12] См.: Elihu Katz and George Wedell, Broadcasting in the Third World, Cambridge: Harvard University Press, 1977.

[13] Annabelle Sreberny-Mohammadi and Maryam Mahloudji, «News from Somewhere: Foreign News in the Iranian Press,» Communications and Development Review, 2, 2, Summer 1978.

[14] Более 40% телевизионных программ были импортными: 33% программ Первого канала и 60% программ Второго канала. См.: Elihu Katz and Dov Shinar, «the Role of Broadcasting in National Development: Iran Case Study», Communication Institute, Hebrew University, Jerusalem, July 1974 p. 56.

[15] См.: William Beeman, «Images of the Great Satan» for a discussion of American failure to comprehend this culture shock, in Nikkie Keddie, ed., Religion and Politics in Iran. New Haven: Yale University Press, 1983.

[16] Ruhollah Khomeini, Kashf-e Asrar, «A warning to the Nation» in Imam Khomeini, Islam and Revolution, trans. Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press, 1981, p. 171.

[17] Ruhollah Khomeini, «Message to the Pilgrims,» February 1971, ibid., p. 195.

[18] Ruhollah Khomeini, «Islamic Government,» 1970, ibid., p. 120.

[19] Jalal Al-e Ahmad, Gharbzadegi, trans. John Green and Ahmad Alizadeh, Lexington, Kentucky: Mazda Publishers, 1982.

[20] Интересное обсуждение этой темы можно найти в книге Брэда Хэнсона: Brad Hanson, «The ‘Westoxification’ of Iran: Depictions and Reactions of Behrangi, A!-e Ahmad, and Shariati,» International Journal of Middle East Studies, 15, 1983.

[21] Ehsan Naraghi, «Iran’s Cultural Identity and the Present-Day World,» in Jane Jacqz, ed., Iran: Past, Present and Future, New York: Aspen Institute for Humanistic Studies, 1976.

[22] Этот аргумент мощно развит Ричардом Коттамом: Richard Cottam, «The Iranian Revolution,» unpublished paper, 1984.