Робин Карлсен. Встреча с Имамом Хомейни. Ч. 1

Философ и поэт из Канады Робин Вудсворт Карлсен встретился с имамом Хомейни во время своего третьего визита в Иран после Исламской революции. Ранее он написал две книги об Иране: «Кризис в Иране: микрокосм космической пьесы» — после своего визита, последовавшего за захватом мусульманскими студентами американского посольства в Тегеране, и «Семнадцать дней в Тегеране: революция, эволюция и невежество» (1980). Его третья книга о революционном Иране, «Имам и его революция: путешествие в рай и ад» (1982), из которой взят следующий отрывок, описывает его впечатления от встречи с имамом Хомейни, была написана после его третьего путешествия по Ирану, состоявшегося в феврале 1982 года.

Об авторе

Робин Карлсен написал множество книг и эссе, в том числе «Загадка Абсолюта: сознание Людвига Виттенштейна», «Крылья снежного человека: «Адагия» Уоллеса Стивена с комментариями», «Открытие благодати: эстетическое оправдание сопротивления Бога самому себе», «Космология Христа: откровения самости согласно Евангелию от Святого Иоанна, разум сердца и церемонии невинности», две последние книги из которых представляют собой сборники его писем и стихов.

Он продемонстрировал уникальное для западных писателей и журналистов понимание смысла Исламской революции в Иране и духа, который определял ход ее эволюционного восхождения под руководством имама Хомейни. Конечно, это восприятие было обусловлено прошлым опытом его духовного развития и обучения, а также его эстетическим взглядом на историю, но его рассказ о событиях в Иране несет на себе безошибочный отпечаток духовной ясности и освобождения, освобождения от идолов пещеры и рынка.

Впечатления, которые имам Хомейни произвел на этого канадского писателя, отнюдь не уникальны. На самом деле то, что он описывает – это опыт тысяч, а возможно, миллионов людей, которые имели возможность столкнуться с великой харизмой, обаянием и верой, исходящими от подлинного ученика Ислама. Он лишь описал его более красноречиво, чем другие, так что это повествование представляет собой подлинный исторический документ и свидетельство.

Визит к имаму Хомейни

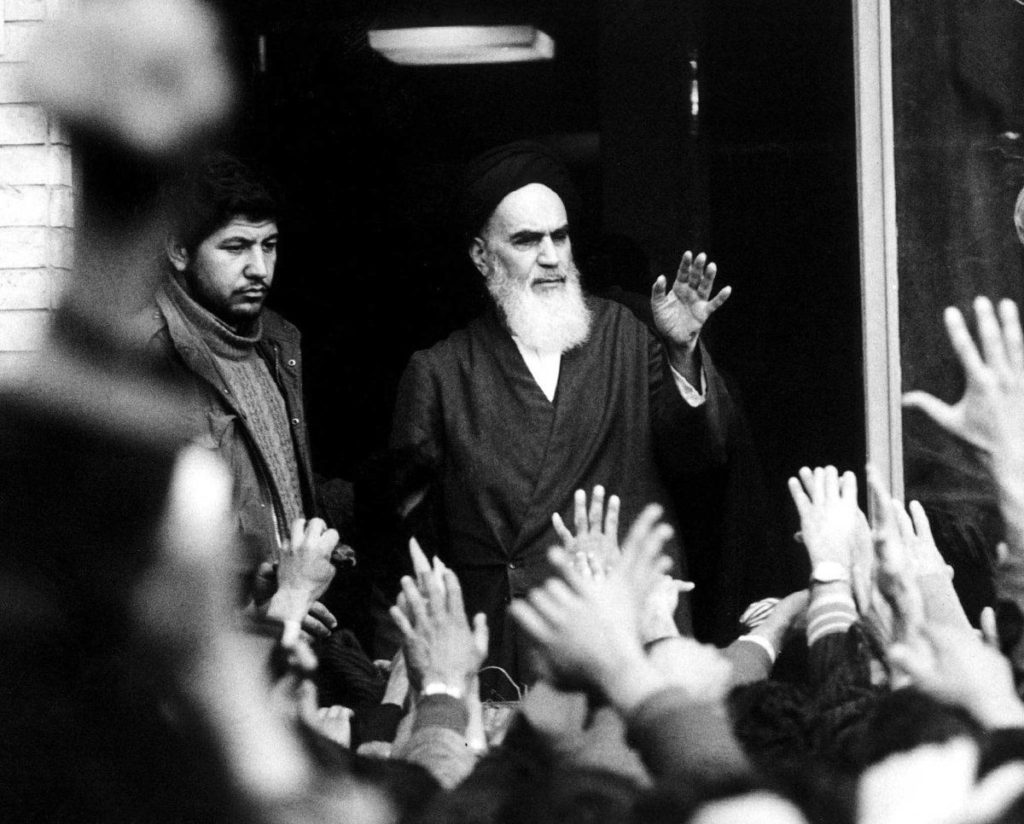

… В ночь на 8 февраля было объявлено, что перед приглашенными на конференцию выступит Имам Хомейни в своей резиденции на севере Тегерана. Как только я услышал подтверждение того, что было предварительно намечено на какой-то один день в течение нескольких недель, когда проходила конференция, я сразу же почувствовал значение этого события для себя, ибо наконец-то у меня будет возможность непосредственно измерить ценность этого человека; он будет подвергнут тщательному изучению моими критическими духовными чувствами … ибо, хотя мы не можем судить о внутреннем состоянии сознания отдельного человека, мы можем, по крайней мере, решить, есть ли какие-то признаки личной деятельности, которые придали бы некоторую уверенность нации в достижении состояния «освобождения» от узких границ эго. Было слишком много мести, крови и доктринального абсолютизма, чтобы я окончательно согласился с мыслью о том, что Хомейни был «просветленным» существом, ибо, хотя большинство известных святых вышли из традиции, то есть из организованной, высоко структурированной и древней системы поклонения и очистительных практик, они, достигнув кульминации своего благочестия, были оторваны от «политики», от тяжелой вовлеченности в поверхностную видимость жизни, от жесткой идеологической войны и столкновения мнений, которые доминируют над более мирским индивидуумом. Безоговорочное принятие Хомейни сурового Исламского правосудия, например побивание камнями прелюбодея, отрубание руки вору, его яростные обвинения в адрес Соединенных Штатов и Советского Союза, его приписывание всех проблем заговорам империализма – все это казалось слишком односторонним и искаженным верой, чтобы быть репрезентацией человеческого существа, живущего в невозмутимости и мнимом блаженстве Абсолюта, в состоянии постоянной свободы от примата эгоизма. А еще были портреты в журнале «Тайм», многочисленные изображения имама, особенно во время кризиса с заложниками и даже после падения шаха: все это наводило на мысль о болезненной серьезности, лишенной юмора суровости и явном отсутствии мягкости, игривости или – и это самое главное – сострадания. Явной характеристикой человеческой личности, достигшей некоторого единства с чистым сознанием, была сияющая реальность любви, любовь, которая была просто фактом этой гармонии, фактом этой неотделимости и абсолютного сотрудничества с законами Вселенной, которые работали для счастья каждого существа. Это было мерилом всех великих святых, будь то святой Франциск, Будда, Лао-Цзы или даже суфии, которых я читал. Имам Хомейни был на Западе символом самой непреклонной атавистической гордыни и непримиримой ненависти. И даже некоторые западные люди, с которыми я беседовал и которые встречались с Хомейни, комментировали его харизму, но в то же время отмечали полное отсутствие юмора или теплоты в его поведении.

Теперь у меня была возможность судить самому.

Лекция аятоллы Хомейни

Однажды, когда мы ехали на автобусе в резиденцию в Джамаране (зал, где должен был выступать Хомейни, был соединен с его домом), раздалось возбужденное жужжание, свидетельствовавшее о том, что вот-вот должно произойти что-то мощное. Что касается меня самого, то я знал, что могу доверять своей интуиции настолько, чтобы определить, был ли аятолла Хомейни по существу хорошим, по существу плохим или был смесью того и другого. Я также чувствовал, что со мной должно произойти нечто драматическое, как будто психика предчувствует то, что радикально повлияет на восприятие, на переживания человека. Я склонен верить, что нечто внутри творения знает, что должно произойти, или, скорее, что, учитывая тенденции данной ситуации, некая форма реальности, которая неизбежна (но непознаваема для индивида), начинает участвовать в моменте переживания еще до того, как произошло важное событие. Другими словами, имеется некое отсутствие времени, настоящее несет в себе смысл будущего, особенно ближайшего будущего, которое должно глубоко повлиять на наше восприятие реальности. Если с человеком случится что-то замечательное, то факт этой реальности все еще будет содержаться в реальности опыта, ведущего к переживанию, которое еще не произошло. Я знал, что все, что произойдет в зале, где выступит Хомейни, будет бурным и последовательным; как могло быть иначе в ситуации, когда один отдельный человек воплощал и диктовал намерение и реальность революции? Амбивалентность, двусмысленность, которую я испытал в отношении личности Хомейни, вот-вот разрешится: я узнаю суть его мотивации, суть заявлений его соотечественников о его духовном величии. Фактическое событие его выступления неизбежно вытекало из последовательности шагов, которые начинались с поездки на автобусе в северный Тегеран через различные контрольно-пропускные пункты и, наконец, вход в зал. Поскольку было гарантировано, что мы увидим имама, поездка на автобусе содержала реальность этой встречи, и поэтому сила этой реальности перетекала в настоящее переживание поездки к месту нашего назначения. В каком-то смысле я чувствовал, что все мои домыслы, догадки, представления о революции растворятся в личной встрече с вождем этой революции. Я не был разочарован.

Было по меньшей мере пять или шесть контрольно-пропускных пунктов, на которых нас обыскивали в поисках любого оружия или предмета, которые могли бы угрожать жизни любимого (и ненавистного) лидера Ирана и Исламской революции. Ничего – ни карандашей, ни фотоаппаратов, ни каких-либо других предметов – не разрешалось проносить мимо первого контрольно-пропускного пункта. Когда мы быстро шли по лабиринту переулков, казалось, что каждый приглашенный человек с нетерпением следит за тем, чтобы ему было хорошо видно выступающего, другими словами, я понимал, что многие из нас спешат занять лучшие места. И пока мы шли, я не мог не заметить сияния, бодрости, живости в самом воздухе; это была совсем другая часть Тегерана; в ней была гудящая энергия, жизненная сила, особый вид сознания. Было ли это связано с подлинной реальностью этого человека по имени аятолла Хомейни, или это было связано с отношением, которое характеризовало оценку Хомейни народом? В то время я чувствовал, что это может быть и то, и другое, поскольку снова определил, что в пространстве, в которое мы входили, действительно было что-то объективно отличное. Это был центр противоположности апатии и усталости, которую я обнаружил на улицах Тегерана; здесь, в переулках, ведущих к лекционному залу ранним утром – было около восьми часов – сотни революционных гвардейцев, простых граждан и священнослужителей были частью целого коридора из стражей и сотрудников, которые вращались вокруг Солнца Хомейни. Я видел, что они наслаждались своей работой, что именно здесь (а также в разгар битвы) революция проявляла свою живую силу. В самом деле, я думал, что мы приближаемся к самому истоку революции, настолько гармонизированной казалась атмосфера чувства в сочетании с принципами, мифологическими реалиями революции.

Теперь читатель должен понять, что в этом месте моего рассказа я хорошо знал все то, что приписывалось режиму, и особенно авторитету имама: жестокие пытки, тысячи казней, изнасилование женщин-заключенных, воскрешение САВАК; отмена музыки, танцев и любых оскорбительных эстетических или развлекательных мероприятий, которые считаются нормальными в современном мире; убийство малолетних детей, расстрел старшеклассниц, цензура прессы, жестокая кампания убийств членов бахаистской общины и осквернения их святынь, отказ на выдачу разрешения «Международной Амнистии» въехать в Иран – короче говоря, систематическое и насильственное искоренение всякого подобия демократии, установление системы правления, которая даже в худшем случае не могла сравниться с шахом. Я слышал все эти вещи; я даже слышал их от людей, в чьей честности и надежности не мог сомневаться. Иран находился в состоянии порочного безумия, и источником зловещих репрессий был не кто иной, как человек, которого мне предстояло увидеть, а затем и встретиться с ним. До перехода к согласованной кампании против всех «противников» режима (которая вызвала эту возросшую враждебность к нему) аятолла Хомейни был объектом крайней ненависти в Соединенных Штатах за то, что был тесно связан с захватом ни в чем неповинных американских дипломатов. Тогда в Иране еще было много сил, которые поддерживали Хомейни; однако теперь, после расстрелов и преследований противников режима, ненависть к Хомейни укоренилась даже в сердцах многих воевавших против шаха иранцев, даже служивших во Временном правительстве, которые, по сути, были лояльны Хомейни вплоть до последних нескольких месяцев. Теперь мне предстояло узреть во плоти человека, чья воля господствовала в Иране, чья политика (хотя и приписываемая Богу) вызвала столько потрясений в Иране и вызвала столько негатива со стороны Запада.

Я занял место в передней части зала; кресло Хомейни, задрапированное белой простыней, стояло на сцене над нами, по крайней мере, в пятнадцати футах от уровня пола. Седобородый мулла оглядел нас, когда мы вошли в зал, и поправил микрофон, терпеливо ожидая знака, что имам войдет через закрытую дверь справа от сцены, на которой он будет читать свою лекцию. Зал был напоен шепотом ожиданий, и время от времени некоторые мусульмане выкрикивали лозунги или отрывки из Корана, а затем к ним присоединялись сотни других мусульман и революционных гвардейцев, которые присутствовали на церемонии. В зале не разрешалось курить, и благоговение, которое царило в поведении всех тех, кто ожидал появления имама, сделало эту сцену одной из тех, в которых обычные запахи и атмосфера Ирана сильно менялись. Даже когда я смотрел на сцену, на то место, где Хомейни произносил сотни речей, мои глаза отмечали физическое спокойствие, физическую чистоту, физическую свежесть, которые витали или, скорее, собирались в некий сгусток твердой, прозрачной энергии, которая казалась столь контрастирующей с отелем, в котором мы были, и фактически со всеми другими условиями, в которых я находился во время двух предыдущих поездок в Иран. Даже мечети не излучали этого качества, этой целостности энергии. Может ли имам в конце концов быть просветленным человеком, истинным суфием или даже чем-то большим? Все признаки указывали на то, что в этом зале должно было произойти нечто, превосходящее все, что происходило в Иране за пределами этого зала – единственное чувство, которое казалось мне похожим – это был фронт войны, а затем тот момент, когда я шел по кладбищу Бехеште-Захра. Я мог бы объяснить это только предположением, что, возможно, мученичество существовало на самом деле, что внезапное и священное отделение души от тела, уносящее эту душу на небеса по причине намерения мученика, создало энергию, которая была святой, энергию, которая была благословлена самим Аллахом. Как бы то ни было, атмосфера в кресле Хомейни была сияющей и живой. Здесь царила гармония, а не ненависть.

Пока мы ждали имама, парад палестинских детей из Ливана, чьи родители были убиты в результате израильских бомбардировок (и которые были усыновлены иранским правительством по приказу Хомейни), вошел в зал, распевая на арабском языке различные песни о революции. Они стояли перед нами прямо под сценой, выглядя немного более растерянными, чем сотни иранских студентов из исламских средних школ, которые маршировали и кричали нам. Их пригласили послушать имама, и они терпеливо стояли в своей форме, как у яхтсменов (синие фуражки, белое платье), пока учителя организовывали их пение и расстановку. По-видимому, каждый день Хомейни встречался с отдельными лицами и группами, связанными с управлением революцией. Особенно его интересовали те дети, чьи родители погибли в лагерях беженцев от обстрела израильскими самолетами. Они представляли собой угнетенных, людей, которые невинно пострадали от рук захватчиков; таким образом, они особо подходили к категориям морального суждения Ислама и революции. Только другое проявление зла могло породить этих сирот; палестинцы были жертвами американского империализма, поскольку именно американское оружие пролило кровь отцов и матерей этих детей. Все было разделено на добро и зло; каждая борьба в мире попадала в категорию угнетенных, борющихся против угнетателей. Эти ливанские дети были символами этой борьбы, символами моральных различий, необходимых для поддержания революции и сохранения ее абсолютистской основы. Без реальности зла нельзя утверждать существование его противоположности – добра. Сами иранцы, возможно, и не были достаточно квалифицированы, чтобы называть себя чистыми, но их исламские мотивы были чисты, и враг, безусловно, был злом. Как же могло случиться, что кто-то, кроме Бога, противостоит злу; ведь зло существует, и то, что противостоит ему, есть добро. Иранцев научил так думать их вождь, и ничто, ни различия Эбрахима Йазди, ни сопротивление моджахедов не могли удержать тех сторонников «линии имама» от того, чтобы придерживаться этих черно-белых категорий суждения, ибо только так можно было разыграть аллегорию добра против зла.

Мы пробыли там около сорока пяти минут, прежде чем появились признаки того, что имам собирается войти. Сигнал был ясен; несколько других улемов в тюрбанах вышли из дверей и указали мулле, ожидавшему на сцене, что вождь, священник, святой человек, командир и имам уже в пути. При появлении Хомейни в дверях все вскочили на ноги и закричали: «Хомейни! Хомейни! Хомейни!» — продемонстрировав пример самого яркого, спортивного, радостного, воинственного приветствия, которое я когда-либо видел. Все, казалось, были полностью захвачены спонтанным всплеском любви и преклонения, и все же каждая клеточка их сердца провозглашала абсолютную уверенность в том, что то, что и кого они почитают, достойно такой чести в глазах Аллаха. В самом деле, я бы сказал, что взрыв экстаза и мощи, приветствовавший имама, сам по себе был не столько простым рефлексом, основанным на фиксированной идее имама; это был скорее естественный и буйный гимн хвалы, торжества, которого требовало само величие и всепоглощающая харизма этого человека. Как только дверь открылась для него, я ощутил ураган энергии, хлынувший через дверь, и в своем коричневом одеянии, с головой в черном тюрбане, с белой бородой он взбудоражил каждую молекулу в здании и приковал к себе внимание таким образом, что все остальное исчезло. Он был текучей массой света, который проникал в сознание каждого человека в зале. Он уничтожил все образы, которые человек пытался удержать перед собой, оценивая его. Он был настолько доминирующим в своем присутствии, что я обнаружил, что мои ощущения выстроены тем, что уводило меня далеко за пределы моих собственных концепций, моего собственного способа обработки опыта. Я ожидал, независимо от того, что было очевидно в этом человеке, что буду внимательно изучать его лицо, исследовать его мотивацию, задаваться вопросом о его настоящей природе. Сила, грация и абсолютное господство Хомейни разрушили все мои способы оценки, и я остался просто переживать энергию и чувство, которые излучало его присутствия на сцене. Он был ураганом, но сразу же можно было заметить, что внутри этого урагана была точка абсолютной тишины; хотя он был свирепым и властным, но все же безмятежным и восприимчивым. Что-то было неподвижно внутри него, но эта неподвижность двигала всей страной, это был не обычный человек; фактически даже из всех так называемых святых, которых я встречал – Далай-Лама, буддийские монахи, индуистские мудрецы – ни один из них не обладал таким электризующим присутствием Хомейни. Для тех, кто мог видеть (и чувствовать), не могло быть никаких сомнений ни в его целостности, ни в притязаниях, хотя бы и приглушенных такими людьми, как Йазди, на то, что он вышел за пределы нормальной (или ненормальной) самости человеческого существа и поселился в чем-то абсолютном. Эта абсолютность была явлена в воздухе, она была явлена в движении его тела, она была явлена в движении его рук, она была явлена в огне его личности, она была явлена в неподвижности его сознания.

Не было никакой тайны в том, почему он был так любим миллионами иранцев и мусульман во всем мире, и он продемонстрировал, по крайней мере этому наблюдателю, эмпирическую основу понятия высших состояний сознания. Да, суровость, невеселость, абсолютистское суждение были очевидны, но, учитывая обстоятельства, в которых он находился, в каждом его жесте и облике чувствовалось утверждение уместности. Это был самый необычный человек, которого я когда-либо видел.

Сначала он ничего не говорил; к собравшимся обратился другой религиозный лидер, а Хомейни сидел в каком-то безупречном молчании и совершенном равновесии. Он был неподвижен; он был отстранен; он был в океане покоя; и все же что-то было в чистом движении; что-то было динамично вовлечено; что-то было готово вести постоянную войну. Он затмевал собой всех тех людей, которых я встречал в Иране; он доминировал на сцене даже тогда, когда говорил другой мулла. Все глаза были устремлены на Хомейни, и в них не было ни малейшего следа эгоизма, самосознания, даже, если можно так выразиться, внутреннего диалога или случайного мышления. Все его существо безжалостно, но спонтанно сосредоточивалось на той точке концентрации, которая эстетически и духовно вписывалась в драматическую сцену, свидетелем которой мы были. Несмотря на яростное намерение, абсолютное чувство бескомпромиссной прямоты, все же было ощущение чего-то совершенно легкого и гладкого, о чем явственно свидетельствовали движения его рук, звук прочищаемого горла, фокус его внимания. Здесь сотни патриотов и мусульман кричали о его величии, клялись в своей любви, в своем абсолютном преклонении; но, принимая все это, он оставался внутри себя, он оставался непоколебимым; он оставался в достоинстве какого-то невозмутимого внутреннего состояния, которое было за пределами причинности, с которой я был знаком.

Читатель может поморщиться от экстравагантности моего описания этого человека; однако он должен знать, что, несмотря на все, что я слышал, несмотря на противоречивые свидетельства, которые я получал раньше (кажущаяся жестокость риторики, отсутствие творческой игривости и т. д.), действительное и непосредственное впечатление о том, каким был имам Хомейни, не имело ничего общего с какой-то идеей или концепцией. Переживание было слишком сильным для этого. Представьте себе на мгновение выталкивание собственного тела из материнской утробы, или момент, когда вы могли бы пробудиться к тому факту, что вы были созданы внутри зародышевого тела, или момент, когда вы сознавали свою смерть, или момент, когда вы впервые открыли силу эго: эти переживания имеют в своей основе первичную детерминанту вне системы отсчета индивидуума; доминирующей является внутренняя природа реальности, которая рождает этот опыт. Вот что произошло утром в среду, 9 февраля 1982 года, в северном Тегеране. Субъективность переживания, казалось, была объективирована чем-то, что лежало в самой основе моего сознания; я вышел за пределы того способа переживания, который обычно определял, какие ощущения, мысли, чувства выстраивались, подобно созвездию, в мое осознание себя. Хомейни был настолько силен; Хомейни был настолько мощен; Хомейни был настолько лишен эго и несокрушим.

В одно мгновение я увидел все импульсы революции, всю историю свержения шаха, ритмы мученичества, ушедшую исламскую цивилизацию, которая временно затмила Запад: все это было заключено в присутствии этого человека. Он был источником возрождения ислама, он был источником революции, он был источником той силы, которую эта революция и Ислам представляли миру. Я уверен, что без него монархия все еще существовала бы, а Ислам был бы фактически уничтожен как фактор политической судьбы Ближнего Востока. Однажды увидев Хомейни, я усомнился в том, что даже революция в Иране сохранится в своей жизнеспособности и последовательности, поскольку казалось совершенно очевидным, что все вдохновение исходит от руководства Хомейни. Хомейни был революционером. Те, кому дано было осознать или почувствовать то, что он представлял (целостность жизни, преобразованной через Ислам), не могли не быть наполнены пылом Ислама, благословенной верой в мученичество, решимостью распространить ислам по всему миру. Он возвышался и преображался; это происходило не через какое-то проецируемое представление о его харизме; это было сделано действительным материалом жизни; это было совершено через намерение того, кто создал всю эту драму. Нет, Хомейни был в центре этого Исламского извержения; Хомейни был источником духовной силы, которая текла в сердца мусульман всего Ближнего Востока, по крайней мере тех мусульман, которые инстинктивно были близки к сердцу Ислама.

Он ни разу не улыбнулся; его лицо было непреклонно настроено на решение своей воли; Бог требовал всего от него; он отдал свою жизнь служению Богу. Здесь не было ничего, над чем можно было бы смеяться, чему можно было бы удивляться; его курс был установлен, и он был захвачен последствиями этого решительного курса: привести Ислам к тому выдающемуся положению, которое предвещало его божественное происхождение. Он жил ради Ислама; он стал орудием ислама; у него не было никакой цели, кроме принятия ислама. Его индивидуальность, казалось, слилась с универсальностью его высшей цели. Я не обнаружил никакой ментальной энтропии, никаких внутренних реакций на его окружение; нет, была только неизбежная модель долга, которая поставила его в рабство Аллаху. Конечно, ни наука, ни психология не могли проверить эти наблюдения; они полностью ускользали от приборов, от диагностики эмпирической реальности; тем не менее можно было бы заподозрить, что его мозговые волны будут давать показания о когерентности полушарий, не типичной для тех из нас, кто все еще находится в привычных тисках конфликта, амбивалентности и неуверенности. Физиологически, хотя ему было уже за восемьдесят, он производил впечатление здорового, работоспособного человека, не растрачивающего впустую энергию и работоспособность. Все, что он делал – от движений рук до того, как он открывал рот и произносил слова – находилось под покровительством одного упорядочивающего разума. Он был совершенно не разделен; он производил впечатление человека, который не только овладел собой, но и сам стал теперь слугой другого господина, и можно только предположить, что он либо видел галлюцинации в своем переживании подчинения Богу, либо действительно достиг той постоянной благодати, которая была предметом моей спорной дискуссии с Эбрахимом Йазди и ливанским профессором. Здесь он был, возможно, самым ненавистным человеком постгитлеровской цивилизации, но все же можно было видеть в нем совершенно недемагогичного человека; можно было видеть в нем – по крайней мере – ветхозаветного пророка, Исламского Моисея, пришедшего изгнать фараона из его земель (Фараонизм выражался во всех тех ценностях и действиях, которые игнорировали реальность и превосходство Аллаха). Несмотря на ненависть (а я думал обо всех миллионах людей, которые пережили многие дни своей жизни во время кризиса с заложниками, наполненные негативными мыслями об «аятолле», ведь на нем сосредоточилась сильнейшая враждебность), он все еще казался нетронутым этой разрушительной энергией. Он был достаточно силен, чтобы пережить это; возможно, он был достаточно силен, чтобы быть избранным, чтобы освободить его; теперь его ненавидели еще больше за то, что тысячи, возможно миллионы его соотечественников, не говоря уже о Саддаме Хусейне и монархах региона, теперь повернулись против него. Я интуитивно чувствовал, что сама ненависть, направленная против него, фактически усилила революцию, фактически сделала его гораздо более могущественным; он жил не для одобрения других, он жил не для того, чтобы быть героем; он жил не для какого-то личного удовлетворения; он жил для истины, которую он переживал в законах ислама, в откровениях Пророка, в счастье и бессмертии, которые могли быть достигнуты через Ислам.

Все это покажется нелепым большинству из тех, кто читает эту книгу, и все же ясность, с которой эти впечатления утверждались, делала их самоочевидными и правдивыми, как пробуждение ото сна. Хомейни был настоящим, и проекция личного или, я бы сказал, безличного присутствия Хомейни превосходила впечатление от любого другого политического лидера, которого мне приходилось видеть. Он может быть врагом плюралистических ценностей; он может быть врагом индивидуалистической свободы; он может быть врагом демократического правления; он может быть врагом метафизики изменчивой субъективности (но никто не мог отрицать, что, несмотря на его суровое лицо и жесткие и непреклонные ценности и законы, которые он отстаивал, он был, несмотря ни на что, самой возвышенной силой целостности и целостности; он был микрокосмом истины, проходящей через Ислам. Он не был тем, с кем можно было бы обсуждать значение индивидуального выбора или чувственную красоту балета, но все же он был самым грозным человеческим существом на сцене международной политики, и он легко казался, по крайней мере с моей точки зрения, современником самого Христа, не то чтобы Хомейни когда-либо сравнивал себя с Христом, но он излучал ту же самую бескомпромиссную целостность и однонаправленное намерение. Как могло случиться, что человек, который не испытал всего многообразия человеческого опыта, как могло случиться, что человек, который отрицал экспериментальные богатства личной свободы, как могло случиться, что такой человек мог вместить, мог настолько воплотить в себе порядок самой Вселенной? Ну, для тех читателей, которые находят апологетику забивания камнями до смерти прелюбодеев несколько смущающей – или казни гомосексуалистов – описание и интерпретация, которые я дал, могут показаться самой раздутой формой искаженного восприятия. Тем не менее я хочу дать понять, что необходимо – по крайней мере для того, чтобы сделать некоторые выводы об этой революции и той непреклонной любви, которую испытывает к Хомейни большая половина его соотечественников – отделить идеологические высказывания Хомейни от спонтанной меры роста человека как человеческого существа. Его положение зависит не столько от его слов или авторитета, сколько от живого выражения его существа, от самого способа, которым Вселенная реагирует на организованную форму его личности. Несмотря на всю свою экстремистскую риторику, на все ожесточение по отношению к Соединенным Штатам, на все свои проклятия в адрес Запада, он все же превосходит содержание своих слов, содержание своих писаний; первична та стихийная благодать, которая вливается в сердце человека с малейшим намерением открыться естественности своего опыта. Кинорежиссер или театральный режиссер, увидев выступление аятоллы Хомейни, сказал бы, что это единственный актер, который может сыграть роль Мессии – или двенадцатого имама, так великолепно было его присутствие на сцене, так абсолютна была его уверенность, так непоколебима была его воля.

Робин В. Карслен

Источник: Robin Woodsworth Carlsen. The Imam and his Islamic revolution. Snow Man Press,1982. 191 рр.