Мишель Фуко об Иранской революции. Ч. 1

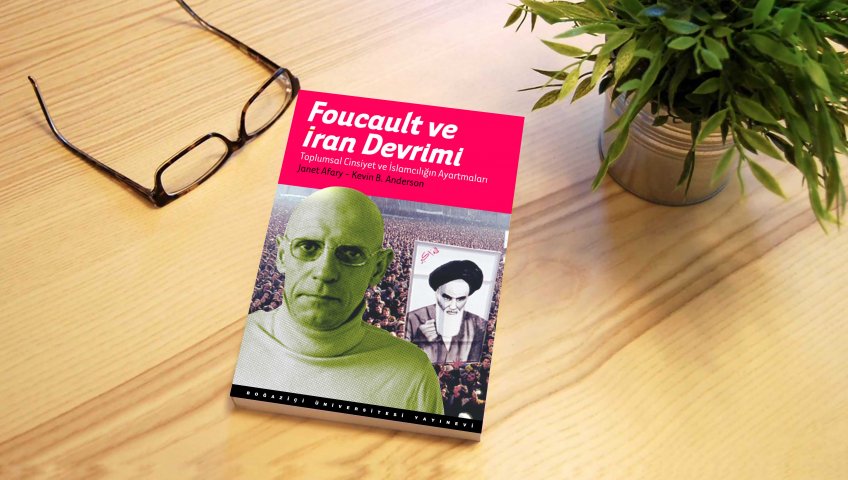

Почему Фуко решил дважды побывать в Иране и писал об Иранской революции 1978-1979 годов, хотя он не проявлял подобного интереса к Никарагуанской революции и ненамного больше интересовался движением «Солидарность» в Польше? Почему в своих работах об Иранской революции он симпатизировал исключительно ее исламистскому крылу? Некоторые модальности в творчестве Фуко явно резонировали с революционным движением, разворачивавшимся в Иране. Между этим постструктуралистским философом, этим европейским критиком современности, и антимодернистскими исламистами на улицах Ирана существовало некое удивительное сходство. Фуко и иранские революционеры искали новую форму политической духовности в противовес полностью материалистическому миру, опирались на идеализированные представления о досовременных социальных порядках, презирали современные либеральные судебные системы и восхищались личностями, которые рисковали жизнью в попытках достичь более подлинного существования. Эта близость Фуко к иранским исламистам, часто истолковываемая европейскими авторами как его «ошибка» в отношении Ирана, рассматривается авторами этого текста как одно из проявлений ницшеанско-хайдеггерианского дискурса в европейской мысли. Данный материал представляет собой фрагмент главы 2 книги «Фуко и Иранская революция: гендер и соблазны исламизма» (2005) Джанет Афари и Кевина Андерсона.

16 сентября 1978 года Фуко прибыл в Иран с десятидневным визитом в то время, когда восстание только начинало набирать обороты. В дополнение к волне гнева внутри страны, резня 8 сентября в Тегеране также вызвала 15-тысячную антишахскую демонстрацию в Париже («Quinze mille» 1978). До 1978 года Фуко время от времени подписывал заявления против режима Пехлеви. Он также был знаком с некоторыми французскими и иранскими антишахскими активистами в Париже, включая лидера Национального фронта Ахмада Саламатияна. Последний сообщил, что его контакты с Фуко начались еще в 1973 году, и что он несколько раз посещал дом Фуко на протяжении многих лет. Фуко был чрезвычайно скромен во время их встреч и уделял время для того, чтобы внимательно выслушать то, что говорили его иранские собеседники (личное сообщение Ахмада Саламатияна от 12 декабря 2002 года).

Также в 1978 году редакторы «Коррьере делла сера» (Corriere della sera) попросили Фуко регулярно писать материалы для их издания, самой авторитетной ежедневной газеты Италии. Фуко призвал к сотрудничеству группу молодых интеллектуалов, среди которых были его друзья Тьерри Фольцель, Андре Глюксман и Ален Финкелькраут. Эта группа приняла его предложение писать доклады о мировых событиях в качестве авторского коллектива.

Помимо статей Фуко об Иране, еще одним результатом этой инициативы стала статья Финкелькраута об Америке Картера, опубликованная в ноябре 1978 года, для которой Фуко написал введение. Биограф Дэвид Мейси предположил, что владелец «Коррьере делла сера», издательский дом Риццоли, также обдумывал «последующее переиздание в книжной форме» этих репортажей, что так и не было осуществлено на практике. Как бы то ни было, редакторы газеты отнеслись к статьям Фуко как к важному событию. В заявлении на первой полосе, сопровождавшем его первую депешу из Ирана, редакторы «Коррьере делла сера» с энтузиазмом заявили, что статья Фуко начнет «серию репортажей … которые представят нечто новое в европейской журналистике и будут выходить под заголовком «Мишель Фуко расследует» (цитируется по: Macey 1993, 406).

Готовясь к поездке в Иран, Фуко встретился с Тьерри Миньоном, адвокатом по правам человека, активно занимавшимся вопросами иранцев, и его женой Сильви Миньон. Кроме того, Саламатиян снабдил Фуко книгами, брошюрами и, самое главное, связями внутри Ирана. Фуко также дважды встречался с Абольхасаном Банисадром, получившим европейское образование иранским эмигрантом, который впоследствии станет первым президентом Исламской Республики (в 1981 году ему пришлось бежать, спасая свою жизнь, обратно в Париж.) Несколько лет спустя Банисадр сообщил, что интерес Фуко к Ирану в 1978 году был связан с двумя проблемами. Во-первых, он задался вопросом об условиях, при которых может образоваться большое стихийное движение, находящееся в процессе революции, при этом вне традиционных политических партий. Во-вторых, как рассказывал Банисадр, в более общем плане он выражал интерес к тому, как дискурс подчинения власти заменяется дискурсом сопротивления. Далее Банисадр предположил, что встреча с Ираном стала решающим поворотным моментом в мышлении Фуко и что в результате иранских событий он стал больше интересоваться понятиями человеческой воли и сопротивления (личное сообщение, 11 декабря 2002 г.).

6 октября, через три недели после прибытия Фуко в Иран, Хомейни получил разрешение переехать из иракской ссылки в парижский пригород Нофль-ле-Шато, где он стал объектом пристального внимания международных СМИ. К середине октября две важнейшие оппозиционные группы – Движение за свободу (возглавляемое сторонником Хомейни Мехди Базарганом) и светский Национальный фронт (возглавляемый Каримом Санджаби) – заявили о своей поддержке руководства Хомейни антишахским движением. Однако в сентябре политическая ситуация внутри Ирана все еще оставалась несколько неустойчивой, и не все наблюдатели признавали глубину и серьезность оппозиции. Например, в том же месяце Разведывательное управление министерства обороны США пришло к выводу, что шах останется у власти еще на десять лет. Однако в течение нескольких недель постоянные забастовки в коммуникационном, водном, железнодорожном, промышленном и особенно нефтяном секторах изменили этот прогноз.

В сентябре и октябре назначенное шахом правительство во главе с премьер-министром Джафаром Шарифом-Эмами отчаянно пыталось сохранить режим, освобождая политических заключенных. Среди освобожденных были два ключевых сторонника Хомейни, аятолла Хосейнали Монтазари и аятолла Махмуд Талегани. К концу октября разгневанные чиновники начали снимать фотографии шаха и его жены со стен правительственных учреждений. Бывший премьер-министр Али Амини попытался найти компромисс, предложив шаху уйти в отставку и покинуть страну. 6 ноября правительство Шарифа-Эмами ушло в отставку. В речи, транслировавшейся по национальному телевидению, шах неохотно признал революционное движение. Он назначил генерала Голамрезу Азхари главой нового военного правительства, но предупредил его, что не хочет еще одной кровавой бойни на улицах Тегерана. Стремясь выиграть время, правительство теперь арестовало несколько видных чиновников, а также пообещало изменить все законы, которые «противоречат исламу» (цитируется по Menashri 1980, 491). 8 ноября лидер Национального фронта Санджаби посетил Хомейни в Париже, где объявил монархию «нелегитимной» и дал условное одобрение идее «исламского правления». Хомейни теперь становился бесспорным лидером антишахской оппозиции, что ослабляло позиции более старших и более умеренных священнослужителей, таких как аятолла Шариатмадари.

В течение октября и ноября сторонники Хомейни во Франции пытались объяснить ему, как смягчить резкость его исламистского дискурса. Он частично пошел на это, призывая также к независимости, свободе и демократии в Иране.

Среди тех, кто работал с Хомейни в Париже, был и Банисадр. Со своей стороны, шах зловеще предупреждал об опасности коммунистического переворота, возможность которого по-прежнему вызывала серьезную озабоченность Соединенных Штатов. 26 ноября, всего за несколько дней до начала месяца Мухаррам, правительственные войска расстреляли группу протестующих, которые искали убежища в храме Имама Резы в Мешхеде. Хомейни и другие три великих аятоллы, аятолла Голпайгани, аятолла Мараши Наджафи и аятолла Шариатмадари, объявили день национального траура. К концу 1978 года Хомейни начал более решительно выдвигать свое требование «исламского правления». На улицах Тегерана и других крупных городов поддержка Хомейни усилилась. Новая стратегия протестующих состояла в том, чтобы по вечерам подниматься на крыши домов и скандировать «Аллах Акбар» («Бог велик»). Громкий вибрирующий гул голосов стал колоссальным ударом по моральному духу солдат, ослабив поддержку шаха в их среде.

В декабре режим Пехлеви начал давать трещины. 2 декабря начались месячные мероприятия Мухаррама, и священнослужители ловко превратили его в массовую мобилизацию против шаха. Религиозная мобилизация достигла своего пика 10-11 декабря, когда на улицах Тегерана и других городов прошли массовые демонстрации с участием сотен тысяч человек в память Ашуры. В эти дни забастовки, возглавляемые нефтяниками, также привели к остановке всей экономики. 13 декабря, впервые публично признав свое поражение, шах предложил пост премьер-министра самому видному светскому противнику режима, Кариму Санджаби из Национального фронта. Санджаби публично отверг это предложение. После того, как несколько других также отказались, 28 декабря эту должность принял Шапур Бахтияр. Он был немедленно исключен из Национального фронта и осужден всей оппозицией.

Краткий обзор гендерной политики в Иране в 1906-1978 гг.

Для иранцев и тех, кто знаком с историей страны, революционное восстание 1978-1979 годов было частью серии бурных событий, восходящих к периоду до 1906 года, в которых темы борьбы демократии против автократии, национализма против империализма, социализма против капитализма, секуляризма против клерикализма и женской эмансипации против традиций разыгрывались на нескольких ключевых перекрестках. В этом кратком очерке мы остановимся на гендерной политике – теме, в которой Фуко был в значительной степени невежественен, но которая все же была важна для анализа событий 1978-1979 гг.

Иранские демократы, либерального или социалистического толка, обычно рассматривали Конституционную революцию 1906-1911 гг. как основополагающий момент, время, когда нация вышла на передний план во всем мусульманском мире в своем стремлении к демократии, равенству и национальному суверенитету. Вдохновленные Русской революцией 1905 года, в которой участвовали иранские рабочие-мигранты и торговцы, находившиеся в Баку (который тогда находился в Российской империи, а сегодня в Республике Азербайджан), иранские конституционалисты завоевали право сформировать меджлис (парламент). Они создали конституционную монархию по европейскому образцу, которая ограничивала королевскую и духовную власть и устанавливала равные права для всех граждан (мужчин) независимо от религии или этнической принадлежности. Революция также имела более радикальное социал-демократическое измерение, и, хотя женщины, безусловно, не добились равенства, были достигнуты важные успехи, особенно в области женского образования.

Новая демократическая общественность включала газеты, в которых ведущие интеллектуалы мужского и женского пола выступали за права женщин и за прекращение полигамии, ношения вуали и изоляции женщин, а также легкого развода по инициативе мужчин. Консервативное крыло шиитского духовенства выступало против революции, подразумевая в частности ее гендерные реформы. Самый видный член клерикальной оппозиции, роялист шейх Фазлолла Нури, предстал перед судом и был казнен революционным судом в 1908 году, что сделало его мучеником в глазах более поздних исламистов, включая Хомейни.

Революционный период подошел к концу в 1911 году, когда Англия и Россия совершили военную интервенцию и помогли восстановить шахскую власть. Однако даже на пике своего расцвета Конституционная революция поддержала в 1907 году принятие дополнительного закона, который позволял совету шиитских священнослужителей накладывать вето на любой закон, который они считали «оскорбительным» для ислама.

К середине 1920-х годов Иран шел по другому пути – авторитарной модернизации сверху. В 1925 году Реза-хан, военный офицер среднего звена, подавивший коммунистическое восстание, принял титул Реза-шаха при поддержке британцев, ведущих священнослужителей и остатков парламента 1906-1911 годов. Следуя образцу Мустафы Кемаля (Ататюрка), но не разделяя его антиимпериалистических убеждений, Реза-шах создал современную военную и государственную бюрократию. Вдобавок к основательному разгрому левых, он сократил полномочия клерикального истеблишмента и заткнул рот парламенту. Реза-шах также поддерживал более сильное чувство национальной идентичности, которое прославляло доисламское прошлое. Он провозгласил более светский юридический кодекс, но оставил большинство гендерных и семейных вопросов в ведении религиозных судов. Образованным женщинам были предоставлены некоторые новые права. Наиболее драматично то, что в 1936 году он издал официальный декрет, предписывающий женщинам отказаться от хиджаба, яростно подавляя спорадическое сопротивление консервативных религиозных сил.

В 1941 году союзники свергли Реза-шаха из-за симпатий его правительства к Оси, посадив на трон его 22-летнего сына как Мухаммад-Реза-шаха. В 1941-1953 годах вновь возникли демократические и левые силы. В течение этого десятилетия просоветская партия Туде также вышла на сцену в качестве основной силы. Более открытый политический климат позволил улемам вновь появиться на политической арене. Будучи младшим священнослужителем, Хомейни опубликовал в 1943 году книгу «Кашф аль-Асрар» («Раскрытие тайн»), в которой призывал вернуться к духовному надзору за всем юридическим кодексом, вернуть хиджаб, а также «коранические» физические наказания. В то же время, в качестве новшества для клерикальной политики, Хомейни хотел захватить власть, а не демонтировать государственный аппарат, построенный Реза-шахом. С 1951 по 1953 годы левоцентристский премьер-министр Мохаммад Моссадык возглавлял националистическую и социал-демократическую коалицию «Национальный фронт», в руководство которого входили некоторые националистические священнослужители. Правительство Моссадыка было свергнуто в 1953 году в ходе конфронтации с США и Великобританией. Эти две державы, возмущенные чрезвычайно популярной национализацией обширных владений Англо-иранской нефтяной компании, которую провел Моссадык, вступили в сговор с военными и частью духовенства. Как показали историки-феминистки Парвин Пайдар (1995) и Марьям Матин-Дафтари (2001), часто игнорируемым вопросом, который тем не менее имел решающее значение в распаде коалиции Моссадыка, было растущее движение за избирательное право женщин, которое к 1952 году завоевало право голоса для женщин на местных выборах.

После 1953 года была вновь возобновлена прежняя политика авторитарной модернизации сверху. С одной стороны, САВАК, обученная в США политическая полиция, безжалостно подавляла всякую оппозицию, а с другой – многие городские женщины среднего класса получили новые права. К 1960-м годам тысячи женщин получили университетские степени и заняли профессиональные, государственные и корпоративные должности. В культурной сфере средства массовой информации были заполнены изображениями женщин в коротких юбках и другой «провокационной» одежде. Это привело не только священнослужителей, но и многих студентов университетов первого поколения к убеждению, что «западное распутство» проникло в шиитскую мусульманскую культуру. Как мы видели в предыдущей главе, шиитское духовенство, которое теперь возглавлял Хомейни, организовало протесты против Белой революции шаха 1963 года. Главным фактором здесь было противодействие улемов женскому избирательному праву, которое, тем не менее, было введено.

В течение десятилетия после 1963 года страна переживала сильный экономический рост, а также растущую классовую поляризацию. В 1966 году режим создал Женскую организацию Ирана (ЖОИ). В условиях авторитарного государства ЖОИ боролась за гендерные реформы, прежде всего за Закон о защите семьи 1967 года. Теперь стал возможен развод по инициативе женщин, а благодаря поправкам к этому закону, принятым в 1975 году, стало возможным и ограниченное право жены на опеку над ребенком.

Именно в 1970-е годы Али Шариати, а позднее Хомейни, начали завоевывать массовую поддержку среди городской образованной молодежи в пользу новой, антиимпериалистической формы исламистской политики. Остатки Национального фронта и Туде, раздавленные шахом, который отказался от любых демократических уступок, либо шли на компромисс с режимом, либо тяготели к новой исламистской оппозиции, которой было позволено иметь хоть какое-то прибежище в мечетях и семинариях. Третий, но численно гораздо меньший элемент, молодые левые из партизанских движений моджахедов и федаинов, находившиеся под влиянием маоизма (особенно последние), также сыграли свою роль. Все чаще левые дискурсы стали подчеркивать, что шах был установлен и поддерживался Соединенными Штатами. Это привело к преобладанию антиимпериалистической политики, которая рассматривала режим не как продукт местного развития, а как креатуру западного империализма. В этот период светские националисты и левые утверждали, что гендерные реформы шаха не имеют ничего общего с истинным равенством и являются примером западного империалистического влияния.

Разговор об интеллигенции и революции в Иране

Вскоре после его прибытия в Иран, Фуко в компании Вёльцеля, побывал в нескольких городах и встречался с представителями различных слоев, участвующих в революционном движении, в том числе с аятоллой Шариатмадари. Во время своего пребывания в Иране, беседуя с писателем Багером Пархамом, Фуко объяснил свое увлечение исламистским движением и причины своего приезда в Иран. Он считал, что за последние два столетия Европа и Запад стали свидетелями двух «болезненных» социальных потрясений, в которых были замешаны философы и интеллектуалы. Первым были либеральные революции XVIII и XIX веков, на которые оказали влияние французские, английские и немецкие философы. Локк, Руссо, Кант, а позднее и Гегель разработали принципы хорошего управления. Однако из их надежд и стремлений к сбалансированному и справедливому миру возникла чудовищная реальность индустриального капитализма. Превзойдя в своей атаке на капитализм даже марксистов, Фуко назвал его «самым жестоким, самым диким, самым эгоистичным, самым бесчестным, деспотичным обществом, какое только можно себе представить» («Диалог между Мишелем Фуко и Багером Пархамом», приложение, 185).

Второй переворот, который Фуко назвал «трагическим», произошел в социалистическом и коммунистическом движениях XX века. Здесь снова из мечтаний Маркса и других социалистов XIX века, из их стремления к более рациональному обществу, возникло второе чудовище – тоталитарный коммунизм. Интеллектуалы не несли непосредственной ответственности ни за одно из этих болезненных событий, но их труды внесли свой вклад в этот процесс.

Фуко считал, что даже вполне оправданные движения, направленные против колониализма или американского империализма, которые развернулись в странах Третьего мира, будь то во Вьетнаме или особенно в Камбодже, «борьба, которая была справедливой и правильной в своей основе», привела к крайне авторитарным обществам, в которых «свобода, бесклассовое общество, не отчужденное общество» полностью отсутствовали («Диалог», приложение, 185).

Фуко сказал Пархаму, что он находится в Иране, потому что считает, что все философские и политические принципы должны быть переосмыслены. Каждый принцип, который способствовал угнетению, должен был быть пересмотрен. Он заявил, что в 1978 году человечество находилось в «нулевой точке» в том, что касается политической мысли, и что Иран теперь предлагает новую надежду («Диалог», приложение, 185). Ни один «западный интеллектуал со [сколько-либо] целостным мировоззрением» не мог позволить себе быть равнодушным к тому, что происходило в Иране, стране, которая зашла в «тупик» по целому ряду социальных и политических направлений и занималась именно этим типом переосмысления (там же, 185-86). Иранские революционеры хотели создать общество, которое было бы абсолютным «другим» по отношению к современному западному миру. Они не хотели брать «ничего из западной философии, из ее юридических и революционных основ. Другими словами, они пытаются представить альтернативу, основанную на исламских принципах» (там же, 186). Фуко сказал, что он был в Иране, чтобы наблюдать и учиться. Уже погрузившись в историю западного христианства, он надеялся привезти в Европу что-нибудь из революционного движения Ирана.

Когда Пархам спросил его о роли религии в современной социальной и политической мысли, Фуко представил одно из своих самых ясных объяснений этого вопроса. Он предположил, что революционные религиозные движения — будь то те, которые он наблюдал на улицах Тегерана в 1978 году, или те, которые Европа пережила в рамках Английской революции XVII века — могут обеспечить новую отправную точку в мысли и в действительности.

Фуко сообщил, что ряд людей в Иране сказали ему, что заявление Маркса 1843 года о том, что религия является «опиумом для народа», было либо неверным, либо неприменимым к случаю этого преимущественно шиитского общества. Хомейни делал подобные заявления в этот период, как видно из прозвучавшего от него 30 октября осуждения марксизма, направленного на иранских студентов за рубежом: «Они говорят, что ислам – это опиум! Эта религия в целом – опиум! … [Когда на самом деле] Пророк Ислама и другие мусульмане сражались с богатыми. Теперь [левая оппозиция] внедрила мысль [в умы людей], что это богатые ввели религию! Все эти махинации сделаны для того, чтобы отделить вас друг от друга и от Корана» (Хомейни 1999, 4:240).

Фуко указал, что в шиизме есть нечто особенное, напомнив здесь о некоторых высказываниях исламистского теоретика Али Шариати. Фуко предположил, что шиизм сыграл ключевую роль в «подстрекательстве и разжигании политического сознания» в Иране, а также играл «оппозиционную роль» («Диалог», приложение, 186). Христианство играло аналогичную оппозиционную роль в определенные периоды европейской истории, особенно в религиозных и политических движениях раннего Нового времени. Религиозные движения иногда боролись против феодалов, против государства – вместе с революционным крестьянством.

Здесь Фуко выделил анабаптистское движение и его роль в немецких крестьянских восстаниях XVI века. Он заявил, что анабаптисты «отвергли власть государства, правительственную бюрократию, социальные и религиозные иерархии, причем все» (там же, 186-87). Они также поддерживали право на индивидуальную совесть, а также независимость небольших религиозных групп от мощной централизованной церкви. Вот почему эти религиозные движения, а также историю религии и ее связь с политикой нужно было изучать заново, чтобы обеспечить альтернативную основу для нового типа революционного общественного движения. Фуко пришел к выводу, что утверждение Маркса о религии как опиуме народа было правильным для определенного периода истории – подъема капитализма в Европе, когда государство и церковь вступили в сговор, чтобы побудить рабочих «принять свою судьбу».

Первый репортаж Фуко из Ирана: священнослужители и местные советы

Первый репортаж Фуко из Ирана, «Армия -когда земля дрожит», был опубликован 28 сентября 1978 года в «Коррьере делла сера», через несколько дней после его возвращения во Францию. (Все его репортажи в газете были датированы временем его нахождения в Тегеране, хотя на самом деле они были написаны в Париже по его возвращении.) Его глубоко тронули низовые местные организации, созданные шиитским духовенством для оказания помощи жертвам землетрясения, разрушившего город Табас незадолго до его прибытия в Иран. Он рассказал об инциденте, произошедшем в 1968 году после землетрясения в Фердоусе, в результате которого погибло двадцать шесть тысяч человек. Местная община под руководством шиитского священнослужителя опередила группу помощи, посланную шахским правительством:

«С одной стороны, были администрация города, Министерство жилищного строительства и знатные люди. Но чуть дальше, вопреки всем этим официальным планам, ремесленники и крестьяне отстроили свой собственный город. Под руководством священнослужителя они собирали средства, строили и копали своими руками, прокладывали каналы и колодцы, строили мечеть. В первый же день они водрузили зеленый флаг. Новая деревня называется Исламия. Перед лицом правительства и против него Ислам: уже десять лет». («Армия—Когда земля трясется», приложение, 189-90)

Фуко связал эту историю с нынешним землетрясением в Табасе. В 1978 году, как он сообщал, муллам также удалось донести до народа, что он должен направлять свои пожертвования для оказания помощи через них, а не через правительство. Он рассматривал это как чрезвычайно важный вызов модернистскому режиму Пехлеви, который на самом деле провалил ликвидацию последствий землетрясения в Табасе. Британский репортер отмечал в то время, что армия накапливала запасы гуманитарной помощи, но по необъяснимым причинам отказывалась их распределять. Тем временем священнослужители быстро организовали эффективные программы оказания помощи, включая полевые кухни. Люди «на улицах все говорили, как многого добивается духовенство и как мало получается у правительства». Однако этот репортер также отметил то, чего полностью не хватало в рассказе Фуко — наличие «третьей фракции», ни армии, ни духовенства: «Третья фракция состояла из радикально настроенных студентов из Мешхедского университета во главе с медицинским факультетом. Они были заняты вакцинацией против тифа, оказанием первой помощи и проверкой водоснабжения, но быстро критиковали усилия духовенства как «пропаганду», в то время как еще более язвительно отзывались об официальной помощи» (Cooper 1978, 38).

Низовые ассоциации имели долгую и сложную историю в Иране ХХ века, начиная с Конституционной революции 1906-1911 годов. С одной стороны, когда создавалось новое демократическое пространство, будь то в 1906-1911 или 1941-1953 годах, многие низовые советы (анджоманы) выдвигали прогрессивные, демократические, классовые, светские или даже феминистские требования. С другой стороны, со времен Конституционной революции ортодоксальные шиитские священнослужители, выступавшие против демократического движения, также учредили свои собственные низовые советы, часто называемые Исламийе. Во время Конституционной революции исламийе были крайне консервативными культурными институтами, предоставлявшими духовенству группы дружинников для конфронтации с конституционалистами, которых поддерживала большая часть прогрессивных мулл. Исламисты выступали против требований более либеральных и левых низовых объединений и открыто выступали против немусульманских меньшинств Ирана и светских демократов. В 1908 году, например, совет исламийе в Тебризе в Азербайджане был штабом сил, выступавших против Конституционной революции. В 1953 году аятолла Абулькасем Кашани опирался на подобные низовые исламские общества в своей борьбе против националистического режима Моссадыка, свергнутого в том же году ЦРУ. После своего изгнания в 1963 году Хомейни поощрял создание тысяч исламистских коалиционных советов, которые теперь существовали по всей стране. Эти низовые ассоциации собирали деньги для нуждающихся, но они также пропагандировали авторитарную и нетолерантную интерпретацию ислама. К сожалению, Фуко, судя по всему, не знал об этой пестрой истории.

Шах и «мертвый груз современности»

Вторая статья Фуко об Иране, опубликованная 1 октября, показывает более очевидную связь с более крупными темами в его работе, особенно с его критикой современности. Предложенное Фуко название этой второй части, «Мертвый груз современности», измененное редакторами газет на более модернистское «Шах на сто лет отстал от времени», предполагало существенную преемственность между его общей критикой современности и его работами об Иране. Это была статья, которую иранские студенты переводили на персидский язык и расклеивали на стенах Тегеранского университета.

В этой статье Фуко подчеркнул зависимый характер модернизации Ирана и ограниченный успех Реза-шаха в выстраивании последовательной политики национализма и секуляризма:

«[Реза-шах] преследовал три цели, заимствованные у Мустафы Кемаля: национализм, секуляризм и модернизацию. Пехлеви так и не смогли достичь первых двух целей. Что касается национализма, то они не могли и не знали, как ослабить ограничения геополитики и нефтяных богатств. Отец подчинил себя английскому господству, чтобы предотвратить угрозу со стороны русских.

Сын заменил американским политическим, экономическим и военным контролем английское присутствие и советское проникновение. Что касается секуляризма, то все было не менее сложно». («Шах отстал от времени на сто лет», приложение, 196)

Хотя Фуко был прав в своей оценке того, что проект модернизации Реза-шаха был гораздо менее успешным, чем проект Ататюрка в Турции, как нам кажется, он отрицал тот факт, что Реза-шах смог добиться определенной поддержки своей программы внутри Ирана.

Что еще более важно, возражение Фуко было направлено не против ограниченного характера этой модернизации, а против самого принципа модернизации. Он утверждал, что в отношении иранского народа «эта модернизация в настоящее время полностью отвергнута не только из-за неудач, которые были пережиты, но и из-за самого ее принципа. При нынешней агонии режима мы становимся свидетелями последних мгновений эпизода, начавшегося почти шестьдесят лет назад, попытки модернизации исламских стран на европейский лад» («Шах…», приложение, 196-97). Приведенная выше отсылка Фуко к периоду «шестьдесят лет назад» была очень важна, поскольку именно в мае 1919 года, почти ровно за шестьдесят лет до этого, Ататюрк впервые начал доминировать в турецкой политике. Таким образом, Фуко отвергал целую эпоху в мусульманском мире как простой «эпизод», который теперь закончился. Помимо реформ в Турции и Иране, эта эпоха включала радикальные образовательные и социальные реформы в преимущественно мусульманских обществах Центральной Азии, управляемых Советским Союзом, и реформы в других странах Ближнего Востока от Египта до Афганистана. Было неясно, какое впечатление всё это оставило у светски настроенных читателей в мусульманском мире.

Фуко также высмеивал «амбициозных» иранских технократов, которые «не поняли, что в Иране сегодня именно модернизация является мертвым грузом» («Шах…», приложение, 197). Тем клеем, который скреплял режим Пехлеви, это странное изобретение деспотизма и модернизации, была «коррупция». Она вызывала недовольство у всех, от землевладельческой элиты до базарных торговцев: действительно, все великие усилия, предпринятые режимом с 1963 года, теперь отвергаются всеми социальными классами. Недовольны аграрной реформой не только крупные собственники, но и мелкие крестьяне, которые, получив земельный надел, влезают в долги, а затем вынуждены эмигрировать в города. Ремесленники и мелкие производители недовольны, потому что формирование внутреннего рынка приносило пользу в основном иностранным товарам. Базарные торговцы недовольны, потому что нынешние формы урбанизации душат их. Недовольны и богатые классы, рассчитывавшие на определенный уровень национального промышленного развития и способные теперь лишь подражать правящей касте, вкладывая свои капиталы в калифорнийские банки или в парижскую недвижимость. Перед тем как он покинул Францию, все говорили ему, что «Иран переживает кризис модернизации», в котором члены его «традиционного общества» не хотят идти по этому пути, а вместо этого «ищут убежища у ретроградного духовенства» (там же, 194).

В противовес этому, заключил Фуко, имплицитно занимая постмодернистскую позицию, сама модернизация стала «архаизмом»:

«Тогда я почувствовал, будто понял, что недавние события означают не отступление перед модернизацией крайне ретроградных элементов, а отказ целой культуры и целого народа от модернизации, которая сама является архаизмом. Несчастье шаха в том, что он поддерживал этот архаизм. Его преступление состоит в том, что он сохранил, посредством коррумпированной и деспотической системы, этот фрагмент прошлого в настоящем, которое больше не хочет его. Да, модернизация как политический проект и как принцип социальной трансформации в Иране ушла в прошлое». («Шах», приложение, 195-96)

Таким образом, план шаха по секуляризации и модернизации, переданный его отцом Реза-шахом, жестоким диктатором, известным «своим знаменитым взглядом», сам по себе был ретроградным и архаичным («Шах», приложение, 197). Здесь был совершенно ясен намек на его «Дисциплину и наказание»: шахи Пехлеви были хранителями модернизирующегося дисциплинированного государства, которое поставило весь народ Ирана под пристальный взгляд своих повелителей, в последнее время с помощью САВАК.

Однако некоторые французские интеллектуалы более критически относились к исламистскому движению. Одним из примеров является статья 30 сентября в газете «Монд», озаглавленная «Будущее – фундаменталистское», написанная романистом и поэтом Габриэлем Мацневым, который много лет прожил в Тунисе и других арабских странах. Как и Фуко, он признавал, что исламизм быстро набирает силу «от песков Ливии до городов Ирана». Однако, в отличие от Фуко, Мацнев, говоря о «суровой красоте Корана», отметил, что «Коран и Книга Левит имеют семейное сродство» (Мацнев, 1978). Следует напомнить, что глава 20 Книги Левит предписывала смертную казнь за прелюбодеяние и гомосексуализм, а также забивание камнями до смерти за колдовство. Хотя негативный тон комментария Мацнева был скорее исключением (см. Rezvani 1978; Bromberger and Digard 1978), немногие французские комментаторы в то время были столь же некритичны к исламистскому движению, как Фуко. Некоторые другие (Jospin 1978; Gueyras 1978) уделяли гораздо больше внимания светской оппозиции, чем это делал Фуко в своих репортажах в «Коррьере делла сера».

«Вера против шаха»

20 сентября, во время своего первого визита в Иран, Фуко отправился в Кум, чтобы встретиться с аятоллой Шариатмадари, в то время самым видным членом исламистской оппозиции, открыто действовавшей внутри страны. В то время как он уже вступил в союз с Хомейни, Шариатмадари в меньшей степени поддерживал идею Исламской республики. Например, будучи традиционалистом, он отказывался исключать возможность конституционной монархии. Конечно, он хотел некоторых ограничений во имя ислама, таких как прекращение совместного обучения и продажи алкоголя, но он также предложил, чтобы после ухода шаха священнослужители отошли от политики. В конце 1979 года он начал высказывать оговорки относительно характера нового исламистского режима, после чего был отстранен и помещен под домашний арест.

По словам одного из свидетелей, его сына Хасана Шариатмадари, члены Комитета по защите свободы и прав человека были там 20 сентября и устраивали сидячую забастовку в резиденции аятоллы. Фуко прибыл в самый разгар всего этого и увидел, как полиция жестоко разогнала сидячую забастовку (личное сообщение от Хасана Шариатмадари, 12 декабря 2002 года).

Сам Фуко, возможно, был избит полицией (личное сообщение Ахмада Саламатияна от 12 декабря 2002 года). Во время беседы Фуко с Шариатмадари в роли переводчика выступал Мехди Базарган, основатель Комитета по защите свободы и прав человека и будущий премьер-министр Исламской Республики, которого, как и Шариатмадари, впоследствии отодвинули в сторону как слишком умеренного. Оглядываясь назад, Хасан Шариатмадари жаловался, что Фуко опустил оговорки, высказанные его отцом во время того разговора о понятии исламской республики.

В статье «Тегеран: вера против шаха», опубликованной 8 октября в газете «Коррьере делла сера» и основанной в основном на этой встрече, Фуко отметил, что политика модернизации Ирана привела к тому, что крестьяне оказались в городах. Там, как он проницательно заметил, они часто находили лишь безработицу, в конце концов ища убежища в мечетях:

«На данный момент, что еще у них осталось?» — это частый вопрос. Они были отрезаны от своего традиционного существования. Конечно, их жизнь была трудной и ненадежной. Однако, отрывая их от своих ферм и мастерских, обещая им зарплату, которую можно было получать только на землеройных работах или в строительстве (и то лишь эпизодически), их обрекают на постоянную безработицу. После того, как их переместили таким образом, какое убежище у них есть, кроме того, которое они могут найти в мечети и религиозной общине?» («Тегеран: вера против шаха», приложение, 199)

Фуко продолжал рассматривать дилемму переехавших в города крестьян и их тяготение к исламистскому движению: «Где можно искать защиты, как можно найти то, что есть, если не в этом исламе, который веками с такой заботой регулировал повседневную жизнь, семейные узы и социальные отношения?» (там же, 200). Здесь Фуко соединил поиск подлинной личной идентичности – поиск «того, кем ты являешься» — с возвращением к традиционному исламу.

Теперь он начал подводить итог комментариям иранского социолога об исламе: «Разве его удача состояла не в его строгости и непоколебимости? Фуко, вдохновленный мобилизующей силой шиитского ислама, критиковал высказывание иранского социолога о «непоколебимости» ислама»: «Мне кажется, однако, что этот человек, хорошо знавший свою страну, допустил ошибку (по-видимому, из осторожности перед европейцем, которым я являюсь) в силу чрезмерного западничества» («Тегеран…», приложение, 200).

В этот момент в работах Фуко об Иране появилось нечто поразительное. С одной стороны, столкнувшись с иранским голосом, который был менее религиозным, более левым или «западным» в каком-то ином смысле, Фуко, казалось, предположил, что такое мышление не было подлинно иранским. С другой стороны, он, казалось, считал подлинными тех иранцев (включая бывших левых и секуляристов), которые некритически поддерживали Хомейни. Фуко рассматривал только эту последнюю группу как истинный и коренной иранский голос. «Я знаю далеко не одного студента, «левого» по нашим меркам, который написал большими буквами «Исламское правление» на плакате, на котором он написал свои требования и который держал с распростертыми руками» (там же).

Рассматривая гневные проповеди шиитского духовенства, он сравнивал их с проповедями итальянского религиозного лидера XV века Джироламо Савонаролы и ранних протестантских революционеров:

«Днем в мечетях муллы яростно выступали против шаха, американцев, Запада и его материализма. Они призывали людей бороться против всего режима во имя Корана и ислама. Когда мечети стали слишком малы для толпы, на улицах установили громкоговорители. Эти голоса, столь же ужасные, как, должно быть, голоса Савонаролы во Флоренции, голоса анабаптистов в Мюнстере или пресвитериан во времена Кромвеля, раздавались по всей деревне, по всей округе». («Тегеран…», приложение, 200-201)

Фуко также обратил внимание на ритуалы мученичества, которые использовались в память о мусульманской молодежи, убитой в ходе борьбы против режима: «Белые, красные и зеленые фонари зажигались после наступления темноты на больших ветвях деревьев, стоящих перед сотнями домов. Это было «брачное ложе» убитых только что мальчиков» (там же, 200). Эти цвета были цветами национального флага Ирана, где зеленый цвет означал цвет ислама, в то время как «свадебная комната» для молодых людей, которые умерли, так и не вступив в брак, была погребальным обычаем, распространенным в мусульманских общинах.

Религия, как утверждал Фуко, была определяющим принципом иранского народа и самой его формой сопротивления:

«Знаете ли вы фразу, которая вызывает у иранцев насмешку больше всего, которая кажется им самой глупой, самой поверхностной? «Религия – это опиум для народа». До нынешней династии муллы проповедовали в мечетях с оружием на поясе. Около 90 процентов иранцев – шииты.

Они ждут возвращения Двенадцатого Имама, который создаст царство истинного порядка ислама на земле. Хотя этот символ веры не провозглашает ежедневно, что великое событие произойдет завтра, он также не примиряется бесконечно со всеми страданиями мира. Когда я встретился с аятоллой Шариатмадари (он, несомненно, является высшим духовным авторитетом в Иране сегодня), одна из первых фраз, которую он мне сказал, была: «Мы ждем Махди, но каждый день мы боремся за хорошее правление». Шиизм, перед лицом установившихся сил, вооружает верующих неослабевающим беспокойством. Он вдыхает в них пыл, в котором политическое и религиозное стоят рука об руку». («Тегеран…», приложение, 201)

Однако он предпочел проигнорировать очень тщательно сформулированную выше фразу Шариатмадари, призывавшего к «хорошему правлению» в настоящее время, но ожидавшего возможного появления Махди или спасителя, что несколько расходилось с призывом Хомейни к немедленному созданию исламского правительства.

Фуко также, казалось, рассматривал проповеди священнослужителей в 1978 году как непосредственное выражение народной воли масс: «Эти люди религии подобны множеству фотопластинок, на которых запечатлены гнев и чаяния общины» («Тегеран…», приложение, 202). Кроме того, Фуко превозносил «мудрость и образцовые жертвы Имамов», которых «преследовало коррумпированное правительство халифов, этих высокомерных аристократов, забывших старую эгалитарную систему правосудия» (там же, 201). Фуко не только был увлечен революционной риторикой воинствующего шиизма, но и воспроизводил шиитские предрассудки против мусульман-суннитов. Среди них было утверждение, что шиитские имамы (двенадцать потомков пророка Мухаммада, начиная с Али) были эгалитарными религиозными лидерами, в то время как ранние суннитские халифы были коррумпированы.

После многих других похвал в адрес шиитских имамов и священнослужителей Фуко, казалось, в конце концов немного смягчил свой тон, явно пытаясь не показаться своим читателям наивным: «Давайте не будем приукрашивать вещи. Шиитское духовенство не является революционной силой» («Тегеран…», приложение, 202). Он признал, что оно является частью истеблишмента, и отметил, что один из его членов, аятолла Абулькасем Кашани, выступал против Моссадыка в 1953 году. Однако он, по-видимому, рассматривал этот инцидент как отклонение от нормы, поскольку повторил объяснение, которое, очевидно, ему дали исламисты, считавшие, что он противоречит духу рядовых священнослужителей, которые «чаще всего были на стороне мятежников» (там же, 202).

Шиизм, продолжал он, был тем самым языком массового недовольства и восстания не только в 1978 году, но и на протяжении всей иранской истории:

«Это гораздо больше, чем просто словарь, через который должны проходить устремления, не способные найти других слов. Сегодня это то, что уже несколько раз было в прошлом – форма, которую принимает политическая борьба, как только она мобилизует простой народ. Она превращает тысячи форм недовольства, ненависти, несчастья и отчаяния в силу. Он превращает их в силу, потому что это форма выражения, способ социальных отношений, гибкая и повсеместно принятая элементарная организация, способ быть вместе, способ говорить и слушать, нечто позволяющее другим слушать и стремиться к чему-то вместе с ними и в то же время жаждать этого». («Тегеран…», приложение, 202-203)

К сожалению, он, похоже, не знал о том, что шиизм был впервые навязан большинству населения еще при династии Сефевидов в XVI веке. Он также игнорировал тот факт, что, несмотря на случайные столкновения за влияние и власть, религиозные институты оставались преданными правителям. Их вызовы государству часто были связаны с социальными и политическими реформами, которые угрожали подорвать существующие классовые, религиозные или гендерные иерархии. Вместо этого Фуко продолжал в том же духе, предполагая, что муллы были глубоко укоренившейся, даже «несокрушимой» силой оппозиции установленной власти, и не только в 1978 году: «У Персии была удивительная судьба. На заре истории она изобрела государство и правительство. Она передала свои модели государства и управления исламу, а ее администраторы пополняли штат Арабской империи. Но из этого же ислама она вывела религию, которая на протяжении веков не переставала давать несводимую [к чему-то другому] силу всему, что может противостоять из глубин народа государственной власти» («Тегеран…», приложение, 203). Здесь были сняты все ограничения, и шиитское духовенство выступало в гордом одиночестве как всенародно признанная сила, которая веками боролась с тиранией. Кроме того, используя термин «несводимый» (irreducible) для обозначения шиитского ислама, Фуко, казалось бы, делал философский вывод. Как мы увидим ниже, он использовал термин «несводимый» в своих работах по Ирану, применяя его, например, как прилагательное, относящееся к Хомейни. Здесь, по всей видимости, подразумевались два основных значения: (1) То, что несводимо, не может быть сведено к чему-то более фундаментальному или разделено на составные элементы. Таким образом, исламизм не был просто идеологией, за которой скрывались «реальные» экономические или социальные противоречия, как мог бы предположить «редукционист»-марксист. (2) То, что несводимо, не может быть легко кооптировано, подчинено или завоевано, в смысле крепости, которая не может быть разрушена ее врагами. Понятие несводимости было ключевым аспектом теории сопротивления Фуко, сформулированной двумя годами ранее в «Истории сексуальности».

Джанет Афари, Кевин Б. Андерсон

Источник: Janet Afary, Kevin B. Anderson. Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamism. University of Chicago Press, 2005. Pp. 69-85.

Об авторах:

Джанет Афари – иранская писательница, феминистская активистка и специалист по истории, религиоведению и женским исследованиям. Преподает в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.

Кевин Б. Андерсон (родился в 1948 году) — американский социолог и марксистский гуманист. Он является профессором социологии, политологии и феминистских исследований в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.