Фуад Аджами. Исчезнувший Имам: Муса ас-Садр и шииты Ливана. Ч. 4. Переосмысление шиизма: Имам ас-Садр и темы шиитской истории

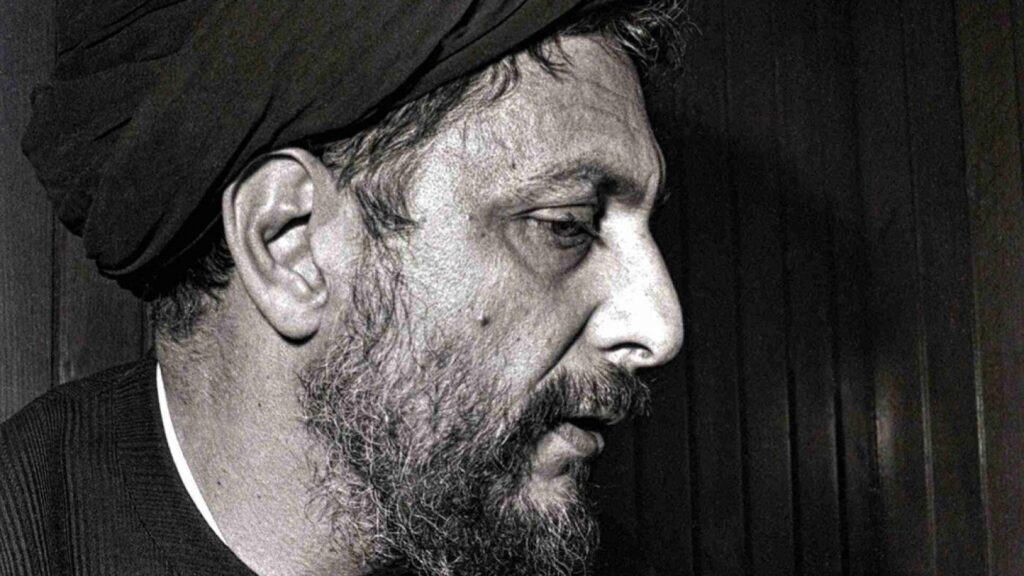

Летом 1978 года Муса ас-Садр, духовный лидер мусульман-шиитов в Ливане, таинственно исчез во время визита в Ливию. Будто повторяя шиитский нарратив о «Скрытом Имаме», этот современный имам оставил своих последователей в неведении о его местонахождении и судьбе, вдохновив их на то, чтобы на протяжении последующих лет отстаивать его наследие и ожидать его возвращения. Прибыв в Ливан в 1959 году из Ирана никому неизвестным ученым, он постепенно взял на себя роль харизматичного муллы и сыграл важную роль в превращении шиитов, тихого и угнетенного исламского меньшинства, в убежденных политических активистов. Каким человеком был Муса аль-Садр? Какие убеждения в шиитской доктрине воплощала его жизнь? Как он вписался в клубок сложных взаимоотношений между враждующими группировками Ливана? Что стояло за его исчезновением? В своем увлекательном и убедительном повествовании американский автор ливанского происхождения Фуад Аджами воскрешает забытую историю ливанских шиитов, показывая связь и переплетение жизни и творчества Мусы ас-Садра с более крупными событиями прошлого и настоящего шиитского мира.

Муса ас-Садр определил свою задачу и повестку дня чрезвычайно амбициозно. Ключ к пониманию того, чего он ожидал от себя — и на что претендовал — дают его собственные слова о том, к чему должен быть готов имам. «Ответственность имама общины (имама аль-джама‘а) не знает границ», – писал он. «Имам должен защищать интересы своей паствы, он должен быть щедрым, должен служить своей общине советами и настойчивостью, должен быть готов принять мученическую смерть ради них. Ни один лидер не может претендовать на исповедование ислама, если он игнорирует повседневные дела общины»[1]. Выбранный им термин «имам аль-джама‘а» имел отчетливый привкус модерна: он не использовал титул имама строго в отношении двенадцати имамов. Он также поддерживал активистскую интерпретацию роли муджтахида, которые мог выходить за рамки религиозной учености, заниматься мирскими и политическими делами и воплощать ожидания шиитского ислама по поводу того, что религиозный лидер также имеет политические обязательства и прерогативы. Он с самого начала ясно дал понять, что его поиски будут иметь политический характер. В ходе его усилий различие между религией (дин) и мирскими делами (дунья) должно было быть стерто. Люди нуждались не в религиозных ритуалах, и в течение следующих семи лет этот священнослужитель собирался заниматься вовсе не ими. Его все более популистские темы разворачивались на фоне растущих беспорядков в стране.

Основной электорат священнослужителя, шииты Юга, попали под перекрестный огонь между палестинскими партизанами, использовавшими Юг в качестве убежища, и израильскими оккупантами. Череда их рейдов и следовавших за ними репрессий привела в город волны беженцев из южных деревень.

Появление Мусы ас-Садра на национальной арене началось со всеобщей забастовки, которую он объявил 26 мая 1970 года, в день «солидарности с Югом». Это была первая всеобщая забастовка в Ливане за два десятилетия. И это было первое публичное выступление Мусы ас-Садра за пределами узкого круга обеспеченных граждан и государственных служащих, призыв к изменениям в стране и предупреждение о грядущих событиях. Он издал манифест, обращенный к стране в целом. В нем были темы, которым было суждено стать стандартными для его обращений: В нем получили выражение его политический язык и символика.

«Мои сыновья – студенты, мои братья – рабочие, интеллигенция.

Людям с живой чувствительностью и совестью, людям разных профессий, сынам Юга, которому угрожает опасность;

Мусульманам, которые не могут признавать своим единоверцем того, кто не заботится о проблемах других, к христианам, которые несут крест бедняков.

На протяжении более полутора лет, на сотнях встреч, научных мероприятий, деклараций, официальных совещаний, в бесчисленных лекциях и заявлениях, мы просили от имени Высшего шиитского совета, от имени попранных прав Юга, о справедливости для Юга, о внимании к его проблемам, о серьезных усилиях по обеспечению его укрепления…

Затем трагедия на Юге начала разворачиваться в удивительном вакууме, прямо на глазах у всех.

Чего ожидают правящие власти? Хотят ли они, чтобы люди на Юге страдали молча, молча переносили трагедии, смерть и разрушения? Жители Юга не хотят и не ожидают благотворительных организаций, пожертвований, палаток, лекарств и консервов, которые заставили бы их почувствовать себя чужаками, лишенными достоинства».

Государство, по его словам, должно было заботиться о Юге и о его беженцах. В противном случае беженцы заняли бы «виллы и дворцы» в Бейруте. Он призвал к «спокойствию и дисциплине». Забастовка, по его словам, была «наименьшим общим знаменателем, выражением нашего гнева и нашей озабоченности. … Будьте с тем, что правильно…»[2]

В день забастовки Муса ас-Садр выступил перед тысячей с лишним студентов Американского университета Бейрута. Он посетил кампус университета по приглашению его студентов. В стране, которая тогда превозносила все современное и западное, кампус Американского университета Бейрута, расположенный в западном анклаве Бейрута, обладал престижем и аурой далекого американского общества, которое построило и поддерживало этот университет. Основанный еще в 1860-х годах, Американский университет Бейрута вырастил целые поколения ливанцев и арабов, приучая своих выпускников к дисциплине, обучая их навыкам и придавая им авторитет. Его студенты — сначала преимущественно христиане, затем все чаще состоятельные мусульмане (сунниты) и палестинцы, стремившиеся получить образование, чтобы компенсировать потерю своих территорий в 1948 году, были уверены в своей исключительности, уверены, что они на много световых лет опережают традиционный арабский уклад вокруг них. Люди, не совсем «вхожие» в эту среду, подходили к кампусу университета с неким благоговением. Это было не то место, куда раньше отваживались заходить шиитские муллы в тюрбанах.

В 1970 году доминирующей политической культурой в университете была смесь радикальной палестинской политики и марксизма, или того, что считалось таковым в Ливане. Из четырех тысяч студентов двести были шиитами. Они, пожалуй, не играли особой роли в его политической жизни. Некоторые из них в какой-то мере интересовались политическими вопросами, но они, должно быть, были ярыми сторонниками палестинского движения, молодыми людьми, стремившимися присоединиться к более широкому арабскому делу.

Шиитский священнослужитель выступил в тот день с запоминающейся речью. Он выступал в университетской часовне, и в знак уважения к нему и к этому событию сотни эмансипированных молодых женщин покрыли свои волосы шарфами. Он, должно быть, знал, что создает прецедент, что у священнослужителей его веры никогда не было смелости и возможности обратиться к аудитории такого рода. Он выступил с тем, что должно было стать обычным для него форматом выступлений, высказавшись от имени заброшенного Юга. По его словам, людям во власти было все равно, что случится с Югом. Он говорил о деревнях без школ, о больницах, которые были обещаны, но так и не были построены, о пустых разговорах о системах орошения. Все это, по его словам, было «ложью», основанной на представлении о том, что люди были послушными «мулами». Сам он, по его словам, прочитал «шестьдесят лекций» о Юге, издал «десять манифестов» и провел «четыре пресс-конференции». Но никто из власть имущих не захотел его слушать.

Как насчет ополченцев, которые сейчас начинают появляться в Ливане, спросили Сайида Мусу, и что там насчет вооруженного палестинского присутствия? Он знал привлекательность палестинского дела, и он также знал свою аудиторию, а потому уклонился от ответа. По его словам, крайне важно, чтобы палестинцы носили оружие и проходили подготовку. Но такие вещи должны делаться в координации с ливанским государством, чтобы не распространять хаос. Он раскололся: Израиль, по его словам, не имел права принимать ответные меры против деревень южного Ливана, потому что вторжения палестинцев в Израиль осуществлялись не из деревень. В любом случае, по его словам, Ливан не может быть израильским полицейским. Поскольку Израиль сам не смог предотвратить нападения палестинцев, он, конечно же, не мог ожидать, что это сможет сделать ливанское правительство. Что касается вооруженных формирований политических партий в Ливане — его ответом было то, что он не является «экспертом в политических вопросах». Бремя защиты страны, по его мнению, лежало на государстве. Целью забастовки, по его словам, было пробудить и просветить государство.

Призыв к забастовке, согласно дипломатическому отчету, был «услышан по всей стране»[3]. Неэффективное ливанское правительство решило отнестись к забастовке с просвещенных позиций. Шарль Хелу, слабый президент республики, рассматривал забастовку как способ «оказать давление на палестинцев и левых, помешать им использовать разочарование и горечь преимущественно шиитского населения Юга»[4]. Правительство оказало ту помощь, которую оно могло себе позволить. Оно санкционировало выделение почти десяти миллионов долларов для Юга, учредило «Совет по делам Юга», выполнило больше своих обещаний и заявило, что будет искать дополнительные средства.

Американский дипломатический отчет предлагает довольно точное описание того, что было достигнуто в результате этой забастовки: «Сохраняется опасность того, что он [Муса ас-Садр], возможно, невольно создает ситуацию, которую в конечном счете он, вероятно, не сможет контролировать… Трудно понять, где правительство собиралось найти деньги, и как это могло бы помочь хотя бы начать удовлетворять потребность южан в защите»[5].

Священнослужитель, однако, обрел свой собственный голос. Заученные лекции 1960-х годов, в которых он цитировал востоковедов и демонстрировал собственную эрудицию, теперь были решительно отброшены в сторону, уступив место более страстным речам. Отчасти это произошло потому, что изменилось его отношение к арабскому языку. Он приехал в Ливан с официальным арабским языком Корана и религиозных наук. Фарси, следует помнить, был языком его дома, детства и юности. Как и другие муллы иранского происхождения и культуры, он знал арабский язык религиозных текстов, тогда как фарси, язык Ирана, был для муллы иранского происхождения подлинным средством самовыражения. (Согласно иранской пословице, «арабский – это учеба, а персидский – сахар»)[6] Арабский Саида Мусы был изменен его пребыванием в Ливане. Спустя чуть более десяти лет после его прибытия его арабский стал более свободным и выразительным, стал языком его повседневной жизни и чувств. Высокопарный язык официальных бесед сменился страстными выступлениями с кафедры и общением с толпой.

За его отношением к языку скрывалась нараставшая радикализация страны: начало 1970-х принесло Ливану большие перемены. Забастовки становились образом жизни для студентов и рабочих, недавно осознавших свои права. Новые требования — о реформировании системы образования, о минимальной заработной плате, о медицинском страховании, о контроле за арендной платой, о повышении цен на табак, который выращивался южанами — выдвигались в обществе, которое одновременно теряло терпимость к прежнему неравенству и традиционным сетям, которые когда-то смягчали это неравенство. Политический порядок в стране оставался прежним. Он не мог реагировать на перемены, не знал, как меняться. Его апологеты настаивали на том, что система страны была «тонкой», что с ее вольными путями нельзя было что-либо изменить. Молодые люди поддерживали радикальных политиков. Политизированный священнослужитель апеллировал к государству. По его словам, государство все чаще выставлялось как пугало. Ему пришлось конкурировать с целым спектром радикальных сил в стране, чтобы вытеснить их символы и преодолеть их привлекательность.

Муса ас-Садр выполнял свою работу, не строя иллюзий. Он понимал, а иногда и открыто признавал бремя шиитской истории в Ливане, ее смесь пораженчества и оппортунизма. Он по-своему отнесся к шиитской дилемме, называя ее «психологическим и моральным мировоззрением» шиитской общины[7]. Шиитский ученый из Персидского залива, наблюдавший за Сайидом Мусой, отметил разочарование священнослужителя и дискомфорт, который он испытывал в отношении состоятельных людей шиитской части Ливана с их политической робостью и их феодальной враждой.

Ему предстояло работать в двух радикально отличающихся частях страны: на Юге и в долине Бекаа на востоке. Он должен был объединить эти две общины. Исторически эти две области были отделены друг от друга глубокими различиями в темпераменте. Они выращивали (лицензированный) табак на Юге и (контрабандный) гашиш в Бекаа: в этом и заключалась разница. Жители Юга были терпеливыми, покорными крестьянами, их деревни были в пределах досягаемости властей. Шииты долины Бекаа были дикими и напористыми членами кланов, сопротивлявшихся вторжению внешней власти. На Юге несколько жандармов могли терроризировать целые деревни, а долина Бекаа была местом, куда правительственные войска заходили с большой неохотой. Беи Юга командовали запуганными людьми. Беи Бекаа действовали в более эгалитарном мире. Когда дочь Ахмад-бея аль-Асада (южанина) вышла замуж за Сабри-бея Хамаде (большого человека из Бекаа), она насмехалась над Сабри-беем по поводу разницы между неоспоримым авторитетом ее отца и разочарованием ее мужа в своих куда более непокорных последователях. «Я лошадь среди других лошадей», – как сообщается, ответил ей Сабри Хамаде. «Твой отец – лошадь среди мулов».

Даже вопросы религиозных обрядов решались двумя общинами совершенно по-разному. Ашура, дни траура по третьему имаму, были днями стенаний и самобичевания среди жителей Юга. Жители Бекаа отмечали события Кербелы тихим чтением Корана и марсийе (траурной поэзии), проявляя значительную сдержанность.

Если мужчины Бекаа считали мужчин Юга необычайно робкими и брезгливыми, то Юг, будучи более оседлой из этих двух общин, более образованным и культурным, имел свой собственный взгляд на мужчин Бекаа. Он рассматривал их как головорезов, диких людей, живущих за пределами общепринятых обычаев. Муса ас-Садр проделал долгий путь к преодолению разрыва между этими двумя общинами или, по крайней мере, к подавлению различий между ними. Он идеально подходил для этой задачи. Он утверждал, что происходит с Юга, где он начинал свою деятельность, где он мог обращаться за помощью к шиитским нуворишам, которые в основном базировались на Юге или были родом оттуда. При этом он был смелым человеком, он был отважен, а это качество мужчины Бекаа ценили в других мужчинах.

Проницательный священнослужитель имел собственное представление о двух регионах, составлявших его владения. Он хотел, чтобы южане были более смелыми и непокорными. И он хотел использовать энергию диких людей Бекаа, направить ее на политически и социально полезные начинания. Он был потрясен кровной местью жителей Бекаа, которая часто продолжалась из поколения в поколение. Ему нужна была боевая мощь их людей. Неоднократно вооруженных людей из Бекаа привозили на политические собрания на Юге: именно они открыто бросали вызов подразделениям ливанской армии и жандармерии. Все это было частью «воспитания» людей Юга, демонстрации слабости ливанского государства, предоставления возможности народу Юга противостоять своим беям и авторитету государства, которое беи часто привлекали на свою сторону.

Имам, будучи руководителем, как он сам и провозгласил, заботился о «повседневных делах» народа. Муса ас-Садр был верен своему слову. Он принимался за решение социальных и экономических вопросов без раздумий и колебаний. В начале 1973 года он принял участие в столкновении между табачными плантаторами и силами безопасности. Плантаторы требовали повышения цен на свой урожай и права объединяться в профсоюзы. Столкновение между плантаторами и государственными силами в южном городе Набатия привело к гибели двух плантаторов и ранению пятнадцати человек[8].

Табак был извечной проблемой избирательного округа Мусы ас-Садра. Дело табаководов и издольщиков ждало своего часа. Оно существовало с тех пор, как в 1935 году была восстановлена табачная монополия Regie des Tabacs et Tombacs. Крупномасштабные беспорядки из-за политики Regie вспыхнули еще в 1936 году. В иностранной дипломатической депеше от мая того же года отмечалось недовольство мелких производителей политикой монополии, которая сокращала посевные площади табака и лишала мужчин работы[9]. В последующие годы время от времени также вспыхивали конфликты. Давление, оказываемое на людей и землю, только усилило горечь.

Политэкономия табака была справедливым отражением более масштабного неравенства в стране. Это отражало, прежде всего, структурный дисбаланс между сельскохозяйственным сектором экономики и сектором услуг. Средний годовой доход двадцати пяти тысяч мелких фермеров в 1972-1973 годах составлял около трехсот долларов: годовой доход глав домохозяйств в сфере обслуживания в городе был примерно в девять раз больше. Затем возник разрыв между производителями и крупными землевладельцами. Средняя площадь на одного фермера в начале 1970-х годов составляла менее двух дунамов (дунам равнялся четверти акра). Мелкие фермеры постоянно были в долгах, постоянно становясь добычей ростовщиков[10].

Никто из ведущих политиков Юга не уделял особого внимания проблемам мелких производителей. Они сами владели большими участками земли. Более того, у них были лицензии, в которых указывалось количество дунамов табака, которое можно было посадить. Для беев Юга, как и для других крупных производителей, табак был одним из источников дохода среди прочих, то есть деньгами, которые можно было потратить в городе. Их посевы табака обрабатывались издольщиками и вакилями, то есть агентами. Кроме того, когда инспекторы табачной монополии появлялись в поместьях и деревнях сильных мира сего, чтобы оценить объемы урожая, они старались никого не обидеть. История с табаком была микрокосмом страны. По словам мелкого фермера, это было правило «закон для слабых, свобода для сильных»[11]. Инспекторы появлялись в разоренных деревнях с бульдозерами, чтобы уничтожить излишки урожая. Но они проявляли робость, приближаясь к поместьям беев и знатных людей. Список производителей табака на Юге, составленный в 1971 году, был настоящим справочником «кто есть кто» в стране[12]. «Принц» Маджид Арслан, могущественный вождь друзов, часто занимавший пост министра обороны, фигурирует в списке с владениями в деревне Ансар в округе Набатия. Так же там фигурируют дочери бывшего премьер-министра, суннитского политика по имени Рияд ас-Сульх, а также его вдова. Рияд ас-Сульх был одним из основателей республики: он был мусульманским участником «Национального пакта», который объединил республику в 1943 году. Он был убит наемным убийцей в июле 1951 года. Его обширные табачные владения были переданы его вдове и дочерям, Алии, Муне, Ламии, Бахидже и Лейле. Одна из дочерей была замужем за братом короля Марокко, принцем Абдаллой. Трудно представить, что она беспокоилась о ценах на табак в южном Ливане, будучи в разъездах между Рабатом и Парижем.

Другие «великие семьи» были заочными владельцами табачных плантаций Юга. Они не нуждались в помощи Мусы ас-Садра. Однако двадцать пять тысяч мелких фермеров нуждались в ней, и их вдохновила его забота. Табак, по его словам, был «проблемой всех проблем» (Кадийят аль-Кадайя). Политически искушенный священнослужитель знал, что люди ждут, когда кто-то поведет их, и что религиозное послание должно быть модернизировано, должно быть связано с материальными заботами и вопросами справедливости и лишений. Он, как говорилось в американской дипломатической депеше, «остро осознавал, какие политические шаги предпринимались… левыми (в первую очередь баасистской и коммунистической направленности) прозелитами»[13].Он мог решить проблему табака, а мог и оставить ее решение радикальным партиям.

Вступая в 1973 году в борьбу между табачным регионом и производителями, Муса ас-Садр, должно быть, уловил историческую параллель, упущенную как его ливанскими последователями, так и соперниками. В 1891 году в Иране вспыхнуло крупное восстание под руководством улемов против персидской администрации британской табачной монополии Imperial Tobacco Corporation. Табачное восстание 1891-1892 годов стало частью фольклора иранского национализма[14]. Иранский монарх Насер од-дин-шах предоставил британской монополии концессию. Восстание против концессии объединило оппозицию «либеральных» националистов и мулл, «повсюду выступавших с проповедями против передачи правоверных в руки неверных». В крупных городах Ирана вспыхнули беспорядки. Улемы дали религиозную санкцию на жалобы производителей табака и торговцев. Табак, которым пользовались иностранцы, был объявлен харамом, недопустимым и оскверненным. Постановление против употребления табака было вынесено ведущим шиитским священнослужителем того времени Мирзой Хасаном Ширази. Ширази жил в Самарре, одном из священных городов Ирака. После того как к нему поступили петиции от улемов Ирана, Ширази сначала отправил в сентябре 1891 года шаху телеграмму, в которой выступил против концессии. «Вмешательство иностранцев, – сказал религиозный лидер шаху, – в дела страны, их отношения и торговлю с мусульманами, такие концессии, как банковские, табачные, железные дороги и другие, по многим причинам противоречат очевидному смыслу Корана и Божьим повелениям. Эти действия ослабляют власть правительства и являются причиной нарушения порядка в стране». Затем, в декабре, вышло постановление Ширази: «Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, сегодня употребление “тонбаку” и табака в любой форме расценивается как война против Имама Эпохи (да ускорит Аллах его радостное пришествие!)»[15]. Табачную концессию спасти не удалось, и ее пришлось отменить. Последним ходом была попытка правительства сломить волю лидера тегеранских улемов. Ему был предъявлен ультиматум: он мог нарушить бойкот, закурив трубку, или покинуть страну. Когда он выбрал последний вариант, тегеранцы во главе со своими улемами вышли на улицы. Улемы и их союзники сформировали эффективное национальное движение, в котором социально-экономические обиды и религиозные чувства объединились.

Для Мусы ас-Садра этот современный конфликт производителей табака и табачного региона, должно быть, выглядел как инсценировка старой сказки, о которой кто-то уже слышал или читал. История его родины, деяния ее политически активных священнослужителей открывали ему более широкие горизонты, чем у его политически запуганных соперников в Ливане. У него была обширная история, на которую можно было опираться и которой следовало соответствовать.

У него также были чуткие радары: он быстро ухватывал популярные темы. В то время, когда Ливан начинал задумываться о своем направлении, он озвучил то, что было на уме у других. Это было его большим преимуществом во времена, когда в стране царила неопределенность: аутсайдер быстро схватывал проблемы, ясно видел и определял вещи. В «Лорде Джиме» Конрад описал эту способность как замечательный инстинкт чужака. «Он доказал, что понимает незнакомую ситуацию, показал свою интеллектуальную активность в этой области мышления. Была и готовность с его стороны. Удивительная готовность. И все это пришло к нему так же, как острый нюх приходит к хорошо натренированной гончей»[16]. У этого чужака тоже был «острый нюх» на проблемы. В условиях нарастающих беспорядков, которые к 1975 году ввергли Ливан в гражданскую войну, Мусе ас-Садру суждено было стать самой привлекательной фигурой в стране. 1974 и 1975 годы были его временем. Он был звездой бейрутских СМИ. О нем говорили, что он был надеждой на «белую революцию» в стране. Как оказалось, такой надежды не существовало: нормой жизни должна была стать резня. Однако в течение этих двух лет шиитская история в Ливане изменилась навсегда, ее символы и наследие были переосмыслены священнослужителем и получили активистскую направленность. Дело не в том, что Муса ас-Садр был более «оригинальным», чем другие люди в стране. В целом, люди, которые приходят, чтобы обозначить своим собственным темпераментом и идеями определенные эпохи и переходные периоды, не обязательно более оригинальны, чем другие. Их отличает не столько оригинальность, сколько острая степень чувствительности к своему окружению, к настроениям в конкретной ситуации[17].

Поскольку Муса ас-Садр стал одним из самых убедительных ораторов Ливана в 1974-1975 годах, он должен был проявить удивительное чутье к средствам массовой информации, чтобы донести до людей свое послание. Несмотря на то, что он родился и вырос в шиитской стране, он продемонстрировал поразительную способность проникать в мир других людей и конфессиональных групп. Он знал, как достучаться до аудитории. У него не было двух одинаковых выступлений. Обращение к полностью шиитской аудитории предполагало один набор тем, особую интонацию, оно опиралось на интимный тон и символы шиизма. Проповедь в церкви — а он произнес несколько таких проповедей — была посвящена общим темам мученичества третьего имама, Имама Хусейна, и распятия Христа. В тех случаях, когда он появлялся с улемами-суннитами, он говорил, что нет никакой разницы между его собственным черным тюрбаном и белыми тюрбанами его коллег-суннитов.

Его народ, шииты, издавна был известен своим страхом перед осквернением, перед нарушением ритуальной чистоты. Это был страх, отмеченный путешественниками, которые отваживались бывать в их среде: нервозность, которая распространялась на разные сферы от вопросов питания до дружеских отношений. Этот страх сохранялся и в современную эпоху. Подобно многим схожим тенденциям, которые сохраняются в наше время, он был скрыт или получил новые названия. Но его суть, состоявшая в страхе выйти за пределы мира своих сородичей, сохранялась. Муса ас-Садр, будучи священнослужителем, был на удивление свободен от такого рода робости. Об инциденте, произошедшем в городе Тир, рассказали его последователи, мужчины-шииты, пытавшиеся нарушить эти табу своего мира. В Тире жил христианин, у которого был небольшой киоск с мороженым. В Тире большинство составляли шииты, которые в большинстве своем не стали бы посещать его киоск. Еда, приготовленная христианином, была объявлена наджас, нечистой и оскверненной. Расстроенный продавец мороженого обратился со своим вопросом к шиитскому имаму, самому Мусе ас-Садру. И священнослужитель проявил сочувствие. В пятницу, после того, как Муса ас-Садр произнес свою хутбу в мечети Тира, он сказал, что ему захотелось прогуляться. Обычная толпа, которая всегда была там, довольная его присутствием, последовала за ним и пошла по рынку и улицам Тира. Сайид Муса и его окружение наткнулись на христианина-мороженщика. Священнослужитель остановился у киоска. «Каким мороженым вы хотите угостить нас сегодня?» — спросил он. Затем он принял от мужчины мороженое, которое ему предложили. Этот урок не остался незамеченным толпой. Вещи, которые до сих пор считались недопустимыми, были объявлены приемлемыми религиозным деятелем и сеидом, потомком Пророка. Врата мира, закрытого для самого себя, были распахнуты «Божьим человеком».

Смелость Сайида Мусы перед лицом старых ритуальных правил и запретов выходила за рамки вопросов питания. На шиитском празднике в честь шестого имама, Джафара ас-Садика, Муса ас-Садр появился рядом с католическим священником, епископом Джорджем Хаддадом. Другой христианин, маронитский интеллектуал Мишель аль Асмар, присоединился к нему во время поста, устроенного в бейрутской мечети в знак протеста против насилия в стране. Он был мастером подобных жестов. Великопостная проповедь, которую он произнес в начале 1975 года в католической церкви, стала одним из особых моментов в жизни страны. Там его встречали католические иерархи, а также один из бывших президентов Ливана и представители политической элиты страны. Репортер, освещавший этот эпизод для своей ежедневной газеты, писал об этом событии с благоговением, почти затаив дыхание. Он описал прибытие шиитского имама и собравшуюся там большую толпу священников и монахинь, которые пришли послушать его. «Когда имам ас-Садр вошел в главный зал церкви, на лицах собравшихся отразилась смесь благоговения и восторга… Имам кивнул толпе, которая встала, чтобы поприветствовать его, после чего сел, и они последовали его примеру». Бывший президент республики представил его следующими словами: «Верующие собрались здесь, чтобы услышать слово Божье от некатолического религиозного наставника. Вполне естественно, что именно Ливан является страной, в которой это происходит».

Читатель, знакомящийся с этой проповедью, произнесенной священнослужителем, будет поражен тем, что можно назвать ее христианским тоном: почтение Христу как апостолу слабых и угнетенных, проповедь, направленная против «себялюбия». В ней есть тот тон обдуманности и спокойствия, который так характерен для католицизма и его ритуалов:

«О, наш Бог, Бог Моисея, Иисуса и Мухаммада, Бог слабых и всех созданий, мы благодарим Тебя за то, что Ты приютил нас, за то, что объединил наши сердца Своей любовью и милосердием. Сегодня мы собрались здесь, в Твоем доме, во время поста…

Наши сердца тоскуют по Тебе, наши умы черпают свет и руководство в Тебе… Мы пришли к Твоей двери, мы собрались вместе, чтобы служить человеку. Именно человеку стремятся служить все религии… Все религии когда-то были едины, они предвосхищали друг друга, они подтверждали друг друга. Они призывали человека к Богу и служили человеку. Затем различные религии разошлись, когда каждая стремилась служить себе, уделять себе чрезмерное внимание, так что каждая религия забывала о своей первоначальной цели — служении человеку. Тогда зародились раздоры и рознь, и кризис человека углубился».

Религии, по его словам, стремились освободить людей от «властелинов земли и тиранов», обеспечить пропитание слабым и угнетенным. Однако, когда восторжествовали религиозные ордена, слабые обнаружили, что «тираны сменили свое одеяние, что теперь они обладают властью во имя религии, размахивая ее мечом». Проповедь продолжалась в том же духе: в ней осуждались «нарциссизм человека» и тирания богатства, «самого большого кумира человека». Также было несколько напутственных слов о Ливане — его измученных классах, его заброшенных районах.

«Затем имам остановился, – рассказывает нам репортер, освещавший проповедь, – склонил голову, вышел из-за кафедры и прошел к своему месту в первом ряду. Толпа пожалела, что это происходило в доме Бога и богослужения, и они не могли аплодировать. Прежде чем сесть, имам повернулся к собравшимся, склонил голову в приветствии… Архиепископ попросил Имама ас-Садра проследовать к месту приема… Затем толпа верующих начала наперебой пожимать руку имаму, который молился и проповедовал в церковь Христовой»[18].

В тот день звучал не суровый голос ислама. Это был более нежный голос, к тому же знакомый, и католическая аудитория на него откликнулась. Отчасти способность Мусы ас-Садра влиять на эту конкретную аудиторию, должно быть, чем-то обязана культу скорби и траура, который лежит в основе как христианства, так и шиитского ислама. Но на самом деле это был его собственный стиль — мягкое поведение, меланхолия, нежность, которые он привносил в свои встречи с другими людьми — что привлекло к нему внимание этих слушателей.

Ливан был страной глубокого религиозного антагонизма. Его жители знали об этом, хотя изо всех сил старались скрыть свою враждебность и подозрения. Зрители, покинувшие католическую церковь, и те, кто прочитал об этом эпизоде на следующий день, знали о фобиях и разделениях страны, в которой они жили. И они тем более были польщены и тронуты выступлением священнослужителя из-за упорных разногласий и вражды в стране.

Элитная пресса Ливана была восприимчива к его заявлениям. Он опирался на две газеты в Бейруте, «Аль-Хайят» и «Ан-Нахар», обе из которых придерживались консервативной повестки дня. «Аль-Хайят», запущенная в середине 1940-х годов, принадлежала семье Марва, шиитской семье из южной части страны. Камель Марва, основатель газеты, который был убит боевиками-насеристами в 1966 году, был человеком, на много световых лет опередившим шиитский мир, из которого он был родом. Он знал Мусу ас-Садра и восхищался им. Камель Марва тоже принадлежал к редкой породе людей, стремившихся «модернизировать» шиитское мировоззрение, порвать с табу и оковами шиитской истории. Его особая связь со священнослужителем была признана семьей после его смерти. «Аль-Хайят», как мне сказал сын Камеля Марвы, принадлежал Сайиду Мусе. Священнослужителю не нужно было прилагать особых

Но именно «Ан-Нахар» была главным средством массовой информации Мусы ас-Садра в 1974 и 1975 годах. «Ан-Нахар» была самой просвещенной и влиятельной газетой Ливана. У нее были традиции критического исследования и социальной озабоченности. Идеологически это была центристская газета. Ее издатель Гассан Туэни, православный ливанец с американским образованием, был человеком, который балансировал на грани двух миров – журналистики и политики. В стране кланов и раздробленной политики «Ан-Нахар» выступала за город, торговлю, политику реформ, за легкую версию западничества. Человек, стоявший у руля «Ан-Нахар», был достаточно искушен, чтобы понимать, что узкая база правящих кругов Ливана должна расширяться, если его политическая система хочет выжить.

Муса ас-Садр был хорошей кандидатурой для «Ан-Нахар» Туэни. Он был фотогеничен, владел словом и умел обращаться с толпой. Он становился массовым проповедником. Муса ас-Садр говорил о лучшем Ливане, об ответственности государства по отношению к обездоленным. Шиитский священнослужитель, появляющийся в церкви, путешествующий по отдаленным деревням, которые были лишены всяких удобств, устраивающий всеобщую забастовку, выступающий от имени прессы против правительства, пытающегося подрезать ему крылья: таковы были действия, которые расположили к нему «Ан-Нахар» и ее журналистский бренд. Он постоянно был в движении. Для некоторых власть процветает в тишине, но для Мусы ас-Садра беспорядки были важным источником власти.

Признание ободрило его и, казалось, обострило его понимание проблем. Он ввел язык, который стал его визитной карточкой и вращался вокруг тем «обездоленности» и «депривации». Религиозный человек, по его словам, должен быть на стороне «несчастных на земле», «обездоленных». Он утверждал, что его движение, «движение обездоленных», выходит за рамки его собственной общины. И он видел себя — как он выразился в письме к сочувствующей группе в парламенте — «символом» и «объединяющей точкой» дела обездоленных[19].

Новый язык обездоленности и депривации был более тонким и более инклюзивным, чем язык классового конфликта, который ливанские левые использовали с такими печальными результатами. Язык Мусы ас-Садра пришелся к месту. Он понравился новоявленным богачам среди шиитов так же, как и беднякам: новый язык обошел мусульманскую (и ливанскую) фобию по поводу «социальных классов» и «эксплуатации». Старый марксистский язык был легко отвергнут как язык неверия, как нечто разрушительное для мусульманской веры: в стране необузданного капитализма это также было расценено как нападение на свободолюбивый образ жизни ливанцев. Необходимо было ввести новый язык, если мы хотели решить вопросы равенства и беспристрастности, не включая старые сирены. Муса ас-Садр нашел такой язык в народных представлениях о справедливости и обездоленности. Он говорил на местном наречии: его слова нельзя было отвергнуть как еретическую атаку на вековые обычаи. По своим корням этот язык был глубоко шиитским. Но он был пронизан измерением «Третьего мира» и утверждал, что примет всех «обездоленных» в стране, все ее «обездоленные регионы» и «сыновей».

История шиитов в Ливане учит, что успех в современном городе Бейрут требовал разрыва с миром потрепанных стариков — с религией, одеждой, диалектом, даже с едой из глубинки. Харизматичный священнослужитель преподносил другой урок: люди могут быть самими собой, но при этом быть успешными и выделяться в мире за пределами их веры. И он делал это на массовых митингах. Вырвавшись из оков элитарной политики, он нашел прямой путь к эмоциям и языку масс. Это произошло драматическим образом в начале 1974 года. Предыдущий год стал поворотным моментом для хрупкого политического равновесия в стране. В мае 1973 года между ливанской армией и палестинскими организациями вспыхнули полномасштабные боевые действия. Базовое взаимопонимание между маронитским истеблишментом и их суннитскими коллегами пошатнулось в результате боевых действий. Марониты хотели утвердить волю государства и армии, а суннитский истеблишмент не соглашался с этим. Ливанское государство никогда не казалось таким неуверенным в себе, как после середины 1973 года. Все большее число шиитской молодежи становилось добычей левых партий. И это было сделано для того, чтобы заставить Мусу ас-Садра действовать и дать ему возможность: он должен был обратиться к более бедным слоям шиитов, высказать их недовольство или рискнуть быть оттесненным в сторону в ситуации нараставшей радикализации и беспорядков.

Когда он спустился в глубины общества, в его низшие слои, и начал извлекать из религиозных писаний и преданий современное и актуальное значение, призвание Имама Мусы трансформировалось в призвание спасителя[20]. В этом не было никакой фальсификации. Темы «спасителя» можно было найти в самом шиитском наследии, в его богатых источниках рассказов о мученичестве и гонениях. До сих пор шиитская традиция либо принималась такой, какой она была принята, как традиция поражения и лишения мирских прав, либо полностью игнорировалась, будучи загнанной в подполье, если угодно, «современными» мужчинами и женщинами, пытавшимися проникнуть в мир за пределами их веры. Муса ас-Садр предложил новую альтернативу: шиитская история с ее рассказами о поражениях больше не должна была приниматься такой, какой она была принята, за нее больше не надо было извиняться и отрицать ее. Традиция должна была быть переработана, представлена в новом свете.

Неизбежно, что Муса ас-Садр начал именно с Кербелы, рассказа VII века о мученической смерти Имама Хусейна, когда он напрямую обратился к шиитским массам в 1974 и 1975 годах. «Парадигма Кербелы» лежала в основе всей шиитской истории[21]. Кербела оставила на шиитах «клеймо». Она отделяла их от других. Кербела отбрасывала длинную тень: для верующих она сводило на нет время и расстояние. Последующие поколения рассказывали и приукрашивали эту историю, придавая ей свое ощущение обособленности и политической обездоленности. Захватывающая пьеса о страстях, ставящаяся каждый год, воспроизводит жгучую историю, кульминацией которой стало убийство внука Пророка, Имама Хусейна, и группы его ревностных последователей, а также пленение женщин Ахль аль-Бейт. История о Кербеле рассказана здесь очень кратко, чтобы читатель мог лучше оценить, что сделал из нее Муса ас-Садр, и как неошиизм работал с доминирующей шиитской традицией политического квиетизма и самоустранения, манипулировал ею и со временем низверг ее[22].

Центральным действующим лицом в истории о Кербеле является третий шиитский Имам Хусейн. Хусейн – любимая и почитаемая фигура шиитского ислама. История возвеличивает его, в ней ничего не говорится о его старшем брате, втором имаме Хасане. Хасан унаследовал статус своего отца после того, как его отец Али, первый шиитский имам и четвертый халиф ислама, был убит в 661 г. Но в жестокой борьбе за власть, которая разразилась в новом мусульманском государстве и жертвой которой стал Имам Али, Хасан отрекся от престола в пользу соперника своего отца, губернатора провинции Сирия Муавии, основателя династии Омейядов. Это была борьба между двумя идеями престолонаследия: религиозной, утверждающей, что правление происходит от Пророка, и мирской, опирающейся на мощь и богатство расширяющегося мусульманского государства и его грозных войск в провинции Сирия. Родина ислама, Хиджаз, была ничтожно мала по сравнению с богатством недавно завоеванных царств. Две провинции государства, Сирия и Ирак, боролись за господство. Мужчины Ирака провозгласили свою верность Али, а после него и его сыну. Но иракцы и их имам Хасан не могли сравниться с племенами и солдатами Сирии. Хасан понимал суровое соотношение сил. Мощь сирийцев была непреодолимой. Это был самый грозный центр власти мусульманской империи. Хасан отрекся от престола: он не был мучеником, а заключил соглашение с правителем Дамаска. Условия отречения обязывали Муавию править в соответствии с Книгой Аллаха и воздерживаться от назначения после себя преемника халифата, оставляя выбор халифа за мусульманской общиной. После своего отречения Хасан удалился в город Медину, вел тихую жизнь и умер несколько лет спустя. Согласно шиитским историческим источникам, он был отравлен одной из своих жен, которой были обещаны деньги и брак с сыном Муавии Язидом. Деньги были предоставлены, но браку не суждено было состояться: вероломной женщине Муавия сказал, что ценит жизнь собственного сына[23].

Младшему брату Хасана, Хусейну, выпало наполнить шиитскую историю ее пафосом и течением мартирологии. В 68 году н.э. Хусейн поднял восстание. Основатель династии Омейядов умер, и Хусейн почувствовал себя освобожденным от клятвы, данной Хасаном. Представление о мусульманской общине, управляемой по закону Божьему, становилось чистой фикцией. Муавия назначил своего сына Язида своим преемником. Оппозиция царствованию сына Муавии объединилась под знаменем алидов (потомков имама Али и его жены Фатимы), а Хусейн стал законным наследником религиозной власти. Благочестие с одной стороны, мирская власть – с другой: так развивалась борьба Хусейна против правителя Язида.

Поездка Хусейна в Ирак, закончившаяся его смертью в Кербеле, на юге Ирака, была спровоцирована Язидом. Из Дамаска пришел приказ о том, что Хусейн должен принести присягу (бай‘а) Язиду. Он не мог так поступить и не стал бы делать ничего подобного. Он бежал из своего дома в Медине в город Мекку вместе со своей семьей. Неприятности преследовали его и в Мекке. Убийцы, посланные из Дамаска, шли по его следу.

Поездка Хусейна в Ирак, закончившаяся его смертью в Кербеле, на юге Ирака, была спровоцирована Язидом. Из Дамаска пришел приказ о том, что Хусейн должен принести клятву верности, байю, Язиду. Он не мог и не стал бы делать ничего подобного. Он бежал из своего дома в Медине в город Мекку вместе со своей семьей. Неприятности преследовали его и в Мекке. Убийцы, посланные из Дамаска, шли по его следу.

Согласно шиитским историческим источникам, эмиссары прибыли из города Куфа в Ираке с просьбой к Хусейну отправиться туда: «Мы приглашаем вас приехать в Куфу, поскольку у нас нет имама, который мог бы наставлять нас». С небольшой группой последователей и членами своей семьи Хусейн предпринял заранее обреченную миссию, несмотря на настоятельные рекомендации не делать этого. Шиитские мерсийе («траурные причитания по Хусейну и его сподвижникам») богато и выразительно рассказывают о миссии имама-мученика. Сообщается, что поэт, любивший имама, сказал ему, что жители Куфы были безнадежны, что их сердца были на стороне добросердечного Имама, а мечи – на стороне его врагов. В мерсийе Хусейна превращают в добровольного мученика, его заставляют сказать, что он умыл руки от жизни, что он препоясал себя смертью, чтобы исполнить волю Божью.

По пути в Куфу Хусейн прибыл в пустыню Кербелы на второй день мусульманского месяца мухаррам. Пять тысяч солдат правителя отрезали его от воды Евфрата. Имам, прибывший в эту страну скорби — таково буквальное значение слова Кербела — напомнил войскам, что он прибыл в Ирак по приглашению его народа: «Разве вы не писали мне, что плоды созрели, и что сад готов, и что я прибуду к верным войскам?»[24] Это был танец смерти. Внук Пророка напомнил многочисленным силам, окружавшим его, о «крови в его жилах»: «Я внук вашего Пророка, моя бабушка – его жена Хадиджа, первая женщина, принявшая ислам, моя мать – его дочь Фатима». Войскам сказали, что он носил с собой меч Пророка: «Подумайте, кто я. … Исследуйте свои сердца. Подумайте, законно ли убивать меня».

Все было напрасно. Был приказ от халифа в Дамаске и строгие распоряжения от наместника халифа в Куфе, а также обещания сокровищ. Один за другим последователи и родственники Хусейна пали перед армией правителя или погибли от жажды. Женщины и дети плакали. Хусейн держал на руках своего младенца и попросил у войск правителя немного воды для него, но стрела лучника убила ребенка.

Наконец, десятого числа мухаррама, в день Ашуры, настал черед стареющего имама. Ему было пятьдесят шесть лет. Он попрощался с женщинами из своего окружения и попросил их встретить унижения, которые их постигли, с достоинством и верой. Затем он помолился Богу, чтобы тот «удержал дождь от этого вероломного жребия, лишил их благословений земли, рассеял их после момента их триумфа».

Хусейн был обезглавлен. На его теле были обнаружены тридцать три удара копьем и мечом. Затем войска разграбили его лагерь и его имущество, даже сандалии. Его тело было растоптано лошадьми.

Шиитские легенды, история и траурные песнопения в бесконечных вариациях рассказывают о том, как головы Хусейна и его сподвижников были доставлены из Кербелы губернатору в Куфе, а затем в резиденцию халифа в Дамаске. По пути из Ирака в Дамаск отрубленные головы и закованные в кандалы женщины были выставлены напоказ в качестве предупреждения другим: подчиняйтесь, за восстание вас не погладят по голове.

Несентиментальные историки списали Кербелу со счетов как безумное предприятие, закончившееся поражением. Однако носители наследия Кербелы извлекли из этой истории другой урок. Событие конца VII века ознаменовало своей темой праведного поражения появление целой ветви ислама. Кербела, так сказать, настаивала на своей постоянной актуальности. «Каждый день – Ашура, и каждое место – Кербела», – вот чему учила шиитская история. Эпизод в Кербеле был превращен в оправдание политического квиетизма и подчинения. Людям, почитающим Кербелу, было предложено размышлять о капризной природе власти, о произволе, с помощью которого побеждают беспринципные.

Мужчины и женщины скорбели о павшем имаме. Они видели в его отречении от мирских благ и его мученической смерти свою собственную обездоленность. Раскол между шиитами, сторонниками Хусейна, и теми, кто принял убивший его господствующий порядок, со временем углубился, превратившись в психологическую и политическую пропасть. Оплакивая судьбу Хусейна, шииты возвысили третьего имама до уровня трагической фигуры. Акт оплакивания Хусейна и его столь же угнетенных преемников принес большую религиозную пользу и способствовал выполнению центральной религиозной функции: заступничеству имамов (шафа‘а) перед Богом. Имамы были посредниками между людьми и Богом: те, кто оплакивал Ахль аль-Бейт, приобретали положение и авторитет в глазах Бога.

Муса ас-Садр придал старой истории о Кербеле новое прочтение, которое лишило ее печали и скорби и сделало из нее эпизод политического выбора и мужества со стороны Имама Хусейна и группы его последователей, сражавшихся на его стороне. Ежегодный траур по Имаму Хусейну, до сих пор служивший шиитам напоминанием об их одиночестве и поражении, при Мусе ас-Садре превратился в празднование неповиновения «элитного меньшинства», то есть шиитов, которые отказывались мириться с несправедливостью.

И здесь одержала победу и заставила шиитские массы Ливана увидеть старые символы и традиции в новом свете не столько оригинальность Мусы ас-Садра. Сайид Муса много путешествовал, для шиитского муллы, и был хорошо начитан. Он взял некоторые идеи и концепции, которые воспринимались достаточно смутно или существовали только на бумаге, и перевел их на доступный язык и образы.

Начнем с того, что мы знаем, что на Сайида Мусу оказала глубокое влияние книга об Имаме Хусейне, написанная Аббасом Махмудом аль-Аккадом (1889-1964), одним из знаменитых писателей «либерального периода» в истории Египта, предшествовавшего революции 1952 года, которая привела к власти Гамаля Абдул Насера и его коллег-офицеров. Книга Аккада «Аль-Хусейн: Абу-ш-Шухада» («Хусейн: отец мучеников»), опубликованная в 1944 году, описывала борьбу между Имамом Хусейном и его соперником Язидом как столкновение «двух темпераментов», двух радикально отличающихся «моральных взглядов». Хусейн, в почтительном обращении Аккада, олицетворяет все благородное в Бану Хашим, семье Пророка Мухаммада. Он знал литературу, был человеком красноречия, непосредственности и мягкости, принимал «жестокие повороты судьбы» и был благочестив и доброжелателен к тем, кто был менее привилегированным, чем он сам. С другой стороны, Язид, как сказал Аккад, обладал всеми «негативными чертами своей семьи» (Омейядов, клана, который выступал против Пророка Мухаммада и сражался с мусульманами в первые годы их невзгод) и ни одним из достоинств, которыми мог обладать этот клан. Язид отличался грубостью своей семьи, он любил свои попойки, своих лошадей и гончих. Язид выступал за власть и ее прерогативы, в то время как Хусейн олицетворял акцент ислама на справедливости и равенстве верующих. Аккад отверг идею о том, что борьба между Хусейном и Язидом велась ради царствования (мульк). По его словам, борьба была навязана Хусейну, а мученичество было последним средством спасти ислам от господства богатых и могущественных людей (ахль аль-маль ва ас-султан). Язид одержал верх в Кербеле. Но это была временная победа: в конце концов, история оправдала Хусейна и то, за что он выступал.

К концу 1960-х и началу 1970-х годов иранские шииты-модернисты начали переосмысливать наследие Имама Хусейна. И в новом иранском дискурсе шиитское народное представление о Хусейне как о добровольном мученике, который идет на верную смерть — смерть, предсказанную, согласно фольклору, еще при его рождении — было отброшено в пользу идеи политического деятеля, который взвешивает свой выбор и выбирает наилучший из оставшихся путей к нему. Постепенно Имам Хусейн стал предшественником политических деятелей, которые решили восстать против превосходящих сил противника и делают это с открытыми глазами.

Превращение старого религиозного ритуала в радикальную политическую практику в шиитском Ливане стало очевидным в речи Мусы ас-Садра на Ашуру в 1974 году. Как сказал священнослужитель, когда имам Хусейн поднял восстание, было мрачное время: «Умма молчала, свободные люди были беглецами, страх заставлял людей молчать. Ислам был под угрозой». Хусейн, свободный человек, сделал свой собственный выбор:

«Потребовалась большая жертва, чтобы… пробудить чувства. Событие в Кербеле было такой жертвой. Имам Хусейн поставил свою семью, свои войска и даже свою жизнь на чашу весов в борьбе с тиранией и коррупцией. Затем исламский мир разразился этой революцией.

Эта революция не умерла в песках Кербелы, она влилась в жизненный поток исламского мира и передавалась из поколения в поколение, вплоть до наших дней. Это залог, вложенный в наши руки для того, чтобы мы могли извлечь из него выгоду, чтобы мы извлекли из него новый источник реформ, новую позицию, новое движение, новую революцию, чтобы отразить тьму, остановить тиранию и уничтожить зло»[25].

Священнослужитель признал печальную историю шиитов: он знал ее глубину. «Летопись наших слез заполняет облако, которое следует за нами», – сказал он своим последователям на другом религиозном мероприятии. Но история могла предложить нечто большее, чем наблюдение зрелища поражения шиитов. Имам Хусейн, по его словам, противостоял врагу с семьюдесятью бойцами, и «сегодня нас больше семидесяти, а наш враг – это не четверть всего мира»[26]. Сто миллионов человек по всему миру, сто миллионов шиитов, сейчас чествуют память Хусейна. Это люди, которые утверждали, что Хусейн больше не нуждается в страхе или молчании.

Активист-священнослужитель пытался проповедовать именно политическую смелость. Превознося Хусейна, он нападал на доминирующую шиитскую традицию траура и покоя. «У Хусейна, — сказал он в другом религиозном выступлении, – было три вида врагов: те, кто убил его – и они были тиранами; те, кто пытался стереть его память, как люди, которые вспахали землю и засыпали место, где он был похоронен, или как османы, которые препятствовали любому воспоминанию о нем. он. Третий вид врагов – это те, кто хотел закостенеть на примере Хусейна, свести смысл его жизни и мученичества к слезам и причитаниям. Третий вид врагов наиболее опасен, поскольку они угрожают уничтожить живые корни памяти о Хусейне»[27]. Третьим видом врагов были сами шииты: Хусейна нужно было спасти от того, что носители его наследия сделали из его восстания и его смерти. Священнослужитель, прославлявший традицию, которая насчитывала несколько столетий, поднимал в ней новые темы обеспокоенности и активности.

На очередном религиозном мероприятии Муса ас-Садр прочитал в рассказе VII века о правах женщин и месте женщин в мусульманском обществе. Он рассказал о сестре Имама Хусейна Зайнаб, которая находилась рядом со своим братом во время его обреченной на неудачу миссии. Она выжила, провела годы, оплакивая его, и была превращена правоверными в святую фигуру и символ скорби. Святилище Зайнаб на окраине Дамаска было местом, куда побежденные отправлялись в поисках утешения. Священнослужитель сказал о ней: «Зайнаб отправилась с караваном пленных в Куфу. Именно она подобрала тело Хусейна, представила его Богу и сказала: «О Боже, прими от нас нашу жертву». Она распространяла послание Хусейна. Она донесла его послание из пустыни Кербелы до столиц исламского мира. … Женщина в Кербеле продолжала трудиться и бороться. Женщина не может быть просто инструментом удовольствия и продолжения рода. При таком обращении она лишится своего потенциала и достоинства». Именно Зайнаб, напомнил он своей аудитории, закрыла собой тело больного сына Хусейна, Зайн аль-Абидина, умоляла войска правителя в Кербеле сохранить жизнь молодому человеку. Именно таким образом был спасен имамат Хусейна, у него остался наследник, который унаследовал его положение[28].

В сознании верующих время и расстояние, отделяющие современную реальность от реальности Кербелы, сводились на нет и преодолевались с поразительной легкостью. Часто врага в повседневной жизни — полицейского, землевладельца, деспотичного тестя – называли Язидом, то есть правителем, отдавшим приказ об убийстве Хусейна. В шиитской литературе и пьесах о страстях Хусейна упоминалась еще одна особо жестокая фигура – Шимр, человек, обезглавивший Хусейна. Муса ас-Садр совершил такой же исторический скачок. Современные гражданские беспорядки стали «Кербелой Ливана». Имам Хусейн был непосредственно связан с настоящим.

Другие шииты в Ливане заигрывали с подобными темами ранее, пытались манипулировать старыми шиитскими историями. Примерно за два десятилетия до того, как Муса ас-Садр предложил новое прочтение шиитской истории и символики, радикально настроенная молодежь в южном ливанском городе Бинт-Джбайль попыталась превратить борьбу между Имамом Хусейном и правителем Омейядов Язидом в метафору их собственного положения. Эта группа арабских националистов, принадлежащих к партии Баас, предприняла попытку, которая оказалась достаточно неуклюжей и надуманной.

В их реконструкции Кербелы Хусейн больше не был какой-то особой личностью, имамом, а представлял «арабскую нацию» в целом, тогда как Язид олицетворял «врагов нации». Роль Скрытого Имама, аль-Махди аль-Мунтазара, была отведена «революционным кадрам», которые должны были появиться и установить царство справедливости[29]. После этого традиция увяла и перестала работать. Молодые секуляристы не могли претендовать на шиитскую историю о печали и одиночестве. Однако эта история естественным образом принадлежала священнослужителю, рассказывавшему ее в середине 1970-х: в конце концов, он был потомком двенадцати имамов. В народном воображении титул и одеяние Мусы ас-Садра были частью этого исторического наследия.

Религиозные мероприятия превращались в вооруженные митинги. Между мужчинами, в которых пробуждалось чувство собственной силы и этой выдающейся личностью установилась особая связь. Семьдесят пять тысяч человек собрались в восточном городе Баальбек, чтобы послушать его в марте 1974 года. Это было религиозное мероприятие в честь Имама Хусейна. На нем присутствовали тысячи вооруженных людей, и массы приветствовали Мусу ас-Садра, «мятежного имама». (Его связь с имамом VII века, который пал во время восстания, была оставлена их воображению) Толпа окружила священнослужителя: ему было трудно подняться на платформу, и люди тянулись, чтобы дотронуться до его одежды, так что он потерял свой тюрбан, и им пришлось вернуть его ему. Он не мог начать свою речь в течение двадцати минут. Людей, стрелявших в воздух, пришлось заставить замолчать. «У меня есть слова, которые сильнее пуль», – сказал священнослужитель. «Так что поберегите свои пули». «В городе Баальбек, – сказал он, – нет средней школы. При французском правлении там была школа. Две тысячи лет назад Баальбек орошался с помощью сети плотин. Сегодня его вода расходуется впустую. И правительство все еще хочет знать, почему мы испытываем отчаяние»[30].

В этой речи он говорил о тяжелом положении Юга, работая над преодолением разрыва между двумя его частями, Бекаа и Югом. Своим более воинственным последователям в Бекаа он сказал: «Вы братья сынов Юга, источник силы для них». Затем он рассказал об органах власти, управлявших страной, о том, что они сделали с Югом, об отводе вод Литани с Юга в Бейрут: «Они украли триста миллионов кубометров воды из южных районов. Теперь они хотят получить еще шестьдесят миллионов кубометров. Они хотят разрушить последнюю надежду жителей Юга на получение доли в их собственном водоснабжении». Он отметил цифры бюджета за последние четыре года — цифры, показывавшие, что Юг получает лишь около 20% от своей законной доли. Он остановился на других жалобах. Шииты, по его словам, недопредставлены на высших должностях государственной службы. Он отметил, что в университетах нет деканов-шиитов, что «послы-шииты назначаются в отсталые страны. … Метр земли в Бейруте стоит больше десяти тысяч ливанских фунтов, метр земли в Бекаа стоит меньше десяти пиастров. … Давайте посмотрим на гетто Бейрута: о, люди у власти, неужели вам не стыдно, что в нескольких километрах от ваших домов находятся дома, которые не пригодны для проживания человека? …Если на улицах Бейрута тысяча двести бездомных детей, то тысяча сто из них наверняка шииты. Считает ли Имам Хусейн это приемлемым для своих детей? Принимает ли это Имам Али?»

Обиды были налицо. Теперь их подсчитывали. Новые обиды были облачены в старые одежды истории. Священнослужитель смешал воедино цифры бюджета и старые шиитские символы. Здесь было что-то для людей, впечатленных современными стандартами и бюджетными цифрами, для амбициозных людей, мечтавших о должности посла в значимых странах, а также для обычных людей, которые понимали и усваивали старые шиитские истории о преследованиях и поражениях. И священнослужитель также защищал и оправдывал свои собственные мирские амбиции: его обвиняли в честолюбии, в том, что он хотел пожизненного председательства в Высшем шиитском совете (чего он действительно хотел и добился этого). Он связал свои собственные мечты с мечтами почитаемых имамов: «Повелитель Правоверных Имам Али был отстранен от минбара на восемь лет и обвинен в неверии. Судья в Куфе сказал, что Имам Хусейн отступился от пути своего деда. Теперь они говорят, что я отказался от пути моего деда, что я должен всего лишь проводить религиозные ритуалы и быть удовлетворенным этим». Светскость Мусы ас-Садра и его политические амбиции были далеки от старой традиции клерикального консерватизма. Будучи человеком религиозного статуса, он порывал с ролью, отведенной религиозным деятелям теми, кто обладал политической властью.

Правители говорят, что религиозные деятели должны только молиться и не вмешиваться в другие дела. Они призывают нас поститься и молиться за них, чтобы основы их правления не были поколеблены, в то время как они отходят от религии и используют ее для сохранения своего места во власти. Не думайте, что люди у власти, которые заявляют о своей оппозиции коммунизму, выступают против атеизма… Они самые неверующие из неверных и самые атеистичные из атеистов. Они хотят, чтобы мы сдались им»[31].

Несмотря на все стандартные утверждения такого рода, ислам не знал различия между царством Божьим и царством кесаря. Цезарь, человек с мечом, одержал победу в исламской истории. Цари и династии, а также менее влиятельные люди превратили религию и религиозных деятелей в инструменты своей власти. Человек Божий — благочестивец, оказавшийся в стороне от модерна, от современных школ мысли, внешней торговли и огромных богатств — стал украшением двора бея, визиря и правителя. Радикальный потенциал религии находился в дремлющем состоянии. Триумф этого священнослужителя над сторонниками традиционной политики был инверсией, перевернувшей привычные вещи с ног на голову. Здесь не было заранее предопределенного исхода: его нужно было захотеть и организовать. Чтобы это произошло, историю нужно было повернуть вспять. Религиозный революционер должен был переосмыслить функции и обязанности религиозных институтов и их хранителей.

Идея, изложенная перед толпой в Бекаа, должна была стать его постоянной темой: религиозный деятель должен был быть не в ладах с теми людьми, которые стояли у власти. Вскоре после митинга в Баальбеке Муса ас-Садр затронул ту же тему перед группой коллег-священнослужителей: «В тот момент, когда вы обнаружите, что навлекли на себя гнев правителя, самое время осознать, что вы на правильном пути. Вы должны отказаться от подчинения властителям этой земли, угнетателям. Вы должны встать на сторону народа, на сторону несчастных на этой земле»[32].

Почти через пятьдесят дней после вооруженного митинга в Бекаа произошел еще один инцидент, казалось бы, носивший религиозный характер, но он стер грань между сферами религии и политики. На этот раз собрание проходило на старой базе Мусы ас-Садра в городе Тир, и его целью было почтить память Фатимы аз-Захры, дочери Пророка и матери двух имамов, Хасана и Хусейна. Послушать священнослужителя пришла толпа, такая же большая, как и та, что собралась в Баальбеке.

Там были вооруженные люди из долины Бекаа, которые прибыли со своим противотанковым оружием, с динамитными шашками и пулеметами. Состоятельные члены шиитской общины, последовавшие за Мусой ас-Садром, также присутствовали там. Муса ас-Садр прибыл под крики «Аллаху Акбар» (Аллах велик), под пальбу из винтовок и пулеметов и улюлюканья женщин. Он начал с нескольких слов о Фатиме, «чистой», добродетельной, верующей женщине, которой ее отец, Пророк Мухаммад, сказал, что он не сможет помочь ей в Судный день, что ей придется заслужить Божью милость своими собственными заслугами. Сказав это, он совершил вполне предсказуемый переход от старого наследия к мирским и политическим вопросам. «Что касается нас сегодня, то мы видим, о Фатима, дочь Посланника Аллаха, что мы уже вышли из стадии детства и беспомощности. Мы достигли совершеннолетия. Нам не нужны доверенные лица. Мы освободили себя, несмотря на все средства, принятые для того, чтобы удержать нас от обучения и просвещения. Мы собрались в большом количестве, чтобы сказать, что мы не нуждаемся в опеке. О Фатима, мы на твоем пути, и наш путь приведет нас к мученичеству».

Он становился тем, кто предостерегал о грядущих опасностях: эта роль была столь же древней, как и роль мессианских проповедников. Его предупреждения были изложены в открытом заявлении «правителям» и сильным мира сего:

«О правители, уроки истории в пределах вашей досягаемости. Все человеческие общества в тот или иной момент взрывались. Мы попросили вас разобраться с этой проблемой. Мы представили вам исследования и заявки. В Ливане десять миллиардов кубометров воды, эксплуатируется только четыреста пятьдесят миллионов кубометров, в то время как остальная часть попадает в море. Большинство районов страны страдают от жажды и лишений. Есть ли кто-нибудь, кому небезразлично тяжелое положение граждан…? Есть те, кто хочет править и угнетать, ничего не давая взамен, кто управлял нами в течение многих лет, не построив ни школы, ни больницы. Мы – с обездоленными во всех общинах, со всеми теми, чье достоинство было ущемлено».

Затем Муса ас-Садр попросил принести клятву, и толпа повторила за ним, что они будут оставаться вместе до тех пор, пока Ливан не избавится от «лишений» и «обездоленности». Клятва была старинной традицией Мусы ас-Садра и вызывала в памяти воспоминания о клятве «во имя крови мучеников, стенаний матерей, беспокойства студентов и интеллигенции…»[33]

Клятва никогда не переворачивает мир. Клятвы можно давать и нарушать. У людей никогда не было недостатка в способах освободить себя от самых священных обязательств. Но клятвы были важными ритуалами и инструментами в формировании общественных движений — процесса, в котором форма была столь же важна, как и содержание[34]. В мусульманской истории клятвы были особенно важным средством для того, чтобы люди жертвовали собой ради друг друга и общего дела. Как показывает Рой Моттахеде в своей проницательной работе об узах верности в мусульманском обществе, нарушение клятв было сопряжено с издержками. Мужчины относились к клятвам с достаточной серьезностью, стараясь избегать тех, от кого, как они «знали, им, возможно, придется отказаться»[35].

Священник, призвавший людей к присяге, знал эту особенность людей: это было трудно. Мужчины рассматривали общественную жизнь как пространство вражды и предательств. Было принято считать, что крупная рыба съедает мелкую, что мужчины, как гласила деревенская поговорка, собственными руками выдергивают свои шипы. Призвав к присяге, он стремился создать видимость приверженности общему делу. В таких клятвах — и в такие драматические моменты — расчет строится на том, что люди будут достаточно тронуты, чтобы пойти на незначительные жертвы, или почувствовать себя немного смелее перед лицом своих противников, либо знать, что они не совсем одиноки. Муса ас-Садр возглавлял сообщество, в истории которого не было сплоченности и солидарности. Изгнанные с земли и вынужденные бороться, мужчины ликовали по поводу небольших достижений и желали зла другим. Мужчины боролись за те крохи, которые были доступны им в стране, за несколько престижных должностей на государственной службе, открытых для шиитов. Он не мог отменить такого рода ситуацию. Он знал это слишком хорошо. Самое большее, на что он мог надеяться, прибегая к помощи этих драматических жестов и моментов, это формирование хрупкого чувства товарищества, «использование» общей истории горя и объединение людей. В этом контексте вполне можно оправдать аргументы скептика о том, что лидеры, пытающиеся объединить людей, будто бы бороздят море, что люди разъединяются и возвращаются к своей привычной вражде, как только пузырь лопается, как только проходит этот транс. Но что-то действительно происходит, когда даются такие клятвы и обязательства. Мужчины — пусть только на мгновение, и пусть только горстка мужчин — жертвуют собой. Разрозненные люди собираются вместе. Имея дело с борьбой всех против всех, люди придерживаются другого взгляда на вещи: более обнадеживающего взгляда, который позволяет им действовать, не переоценивая друг друга, без убеждения в том, что гибель одного человека может быть выгодна другому.

Религиозные клятвы были способом создания новых уз. Старые рассказы об одиночестве шиитов и мученичестве были призваны вселить мужество в людей, которые в прошлом не имели политических чаяний и ответственности: это было новшеством Мусы ас-Садра. Люди, которыми он руководил, жили в тени Кербелы и несли ее бремя. Ему пришлось пересматривать традиции Кербелы и всю ту большую шиитскую вселенную, которая вращалась вокруг нее.

Кербела была гобеленом из множества нитей. Ни одна история, обладавшая таким великим пафосом и трагизмом, не могла оставить людям ни единого недвусмысленного послания. С одной стороны, «Кербела» была историей выбора и принципов, историей человека, который устоял, хотя мог бы пресмыкаться и уступить. С другой стороны, это была история обреченности и поражения. Кербела прославляла внука Пророка, павшего в битве. Однако в темных уголках сознания Кербела и повторение ее мрачных событий могли быть призывом к подчинению силам, которые невозможно победить, и препятствиям, которые невозможно преодолеть.

История о Кербеле и множество других шиитских историй об обездоленности и поражении сработали единственным доступным им способом: они крутились и изворачивались, и делали тайные предложения. В этих исступленных шиитских рассказах предполагалось, что у слабости чистые руки, что мужчины не будут, если выражаться современным сленгом, «отождествлять себя с агрессором». Но в суровом мире, где результат значил больше, чем действие, где результаты оправдывали деяния людей, определенная степень двойственности, если хотите, диссонанса, была неизбежна. Халифы, обезглавившие праведных имамов, были людьми со средствами и властью. Мир предложил им себя, они победили, и их не мучили угрызения совести. Должны ли молодые люди в этом шиитском мире становиться преемниками тех, кто умер от жажды и голода в обреченных на поражение битвах, или они должны были одерживать в своих сражениях победы? Как бы то ни было, мужчинам было велено превозносить горе, мученичество и траур, но при этом неустанно стремиться к успеху и добиваться его, куда бы это ни привело.

Истории о мученичестве находились бок о бок с грубым инстинктом самосохранения и легко переходили в него. Люди превозносили мученичество, но жили осторожно. Они знали, что люди, щедрые на аплодисменты, уйдут как раз тогда, когда в них возникнет необходимость, что ревностных оставят одних на произвол судьбы: мужчины, обещающие быть там (как мужчины Куфы, обещавшие встретиться с Хусейном), согласно рассказам, спешили домой к своим женам и детям, а люди, которые рисковали, которые действительно стремились что-то изменить, пожинали горькие плоды разразившейся бури. Женщины сопровождали своих сыновей на мероприятия Ашуры и театрализованные представления. Но плачущие матери просили молодых людей воздержаться от игр с огнем: героизм был иллюзией, так учили сыновей. Землю наследовали хитрецы, а смелых обезглавливали или отравляли. Никто не хотел, чтобы его голова упала на колени матери.

Шиитское пораженчество носило маску праведника и этим утешало себя. Именно это делала шиитская история, чтобы справиться со своей обездоленностью в этом мире, с ее будто бы бесконечным шлейфом из горя и поражений. «Святые имамы» (это были слова Мэтью Арнольда в его трогательном эссе о Кербеле), какими бы «безропотными страдальцами» они ни были, придавали исламу «нежную и трогательную сторону». Имамы проиграли. Но верующие, как пишет Арнольд, которые сами могли «достичь столь малого», любили имамов «еще больше именно из-за этого, любили их за их самоотречение и мягкость, чувствовали, что они дороги Богу, что Бог любит их, что они и их жизни заполняют пустоту в суровой религии Мохамета»[36]. Мэтью Арнольд уловил этот живой дух Кербелы. Ислам, точнее господствующий ислам, был триумфальным. Пророк умер, стоя у руля успешного государства. Однако история триумфа не могла принадлежать каждому. В ней также должны были быть пафос и поражение, печаль и доля утешения. Кербела давала то, что было самым «нежным» и трогательным для тех, кто принимал в этом участие.

Но люди не ангелы: они жаждут власти и восхищаются победителями. Люди носят в себе своих угнетателей. Если воспользоваться шиитской метафорой, имеется опасность того, что в каждом человеке скрывается Язид. Такова изнанка Кербелы, и такой проповедник, как Муса ас-Садр, распутывавший сложный клубок шиитской истории, должен был противостоять этой изнанке. Носители Кербелы оплакивали своих мучеников. Но эти причитания давали своего рода моральное отпущение грехов за то, что люди делали и чего не делали, за их упущения в социальных и политических вопросах[37].

В Кербеле присутствовала некая темная сторона. Великая история о предательстве вряд ли могла вселить в людей, которые несли ее цепи и запоминали ее строки, уверенность в себе и в других, которая позволяла бы преодолеть страх и жадность. Кербела учила недоверию к политической власти. Но более того: наряду с этим недоверием прививалось и другое чувство, а именно ощущение того, что мир не предлагает спасения, и что каждый путь ведет в тупик страха и предательства. Экзальтация и вся та безумная политика, которая с ней связана, были остановлены, загнаны в подполье. Но ценой этого было глубоко укоренившееся чувство отчаяния. Это было характерно для шиитской истории повсюду, но особенно в таких отдаленных районах, как мир шиитов Ливана. Мужчины здесь всегда были объектом чьей-то власти. Они развили в себе все качества, присущие долгой истории политического отчуждения: они умилостивляли власть, они справлялись с ней как могли, они подчинялись, не будучи преданными, они бунтовали по мелочам или дулись, ожидая лучшего дня.

Традиция давала убежище, подтверждала тщетность политической жизни и неизбежность предательства. Теперь традиция — все тот же набор сказок, мифов и икон — становилась источником символов восстания, новых форм солидарности. Левые в Ливане говорили о классе и «классовых травмах». Однако обычные мужчины и женщины реагировали на это без особого рвения. Религиозный реформатор преуспел там, где левые потерпели неудачу. Ему не надо было заимствовать чуждые слова и категории. Печальная история Кербелы была хорошо известна мужчинам и женщинам шиитского Ливана. Они выросли на шиитских рассказах. Революционный деятель, работавший со знакомой историей —по ходу дела ниспровергая ее — затронул что-то жизненно важное в душах тех, кто к нему присоединился.

Кое-что в стиле Мусы ас-Садра и его личном поведении оказалось особенно полезным для него: мягкость в отношениях с другими, некоторая сдержанность, которая привлекала людей. Авторитет и лидерство в этой культуре были подобны смирительной рубашке: мужчины, обладавшие властью, расхаживали с важным видом, задирали других мужчин, смотрели на них сверху вниз и запугивали их. Власть обладала тем, что называлось «вахра», способностью запугивать, почти парализуя тех, кто признавал эту власть. (Можно вспомнить о Саддаме Хусейне, президенте Ирака, пугающем и неприступном, как о типичном человеке, обладавшем «вахрой»; действительно, среди титулов, которыми он обладал, был и «аль-Мухиб», что буквально означает «устрашающий» или «внушающий благоговейный трепет») Но это было не в стиле Мусы ас-Садра. К мужчинам, независимо от того, насколько они молоды или незначительны, он относился с нежностью. Жена одного из его соратников, которая некоторое время жила со своим мужем в доме Мусы ас-Садра, сказала, что она не помнит случая, чтобы священнослужитель ругал другого мужчину или был суров или властен в обращении с окружающими. В его стиле было свое очарование. Несомненно, его сила проистекала из меланхолии, которая лежала в основе шиизма. В мире силы шиитам не было места. Их почитаемые имамы пали в битвах, были лишены того, что, по мнению праведников, им причиталось: права наследования политической и религиозной власти Пророка, богатства, налогов и власти, которые исламское правление приносило своим бенефициарам. Лидер, взывавший к шиитским массам, должен был обладать некоторой долей присущей шиитской истории печали, ее ощущением того, что пути этого мира суровы и непредсказуемы, что верующие должны объединяться, не имея неоправданных претензий на какой-то ранг или прерогативы. Этот обширный комплекс шиитских чувств присутствовал в поведении Мусы ас-Садра: то, что Мэтью Арнольд описал как «самоотречение и мягкость» имамов из рода Али, присутствовало в этом ученом, претендовавшем на шиитскую традицию.

Представление о том, что люди бунтуют, чтобы обрести свободу, является иллюзией. Более того, они бунтуют, чтобы создать более терпимые отношения с властью, подчиниться новым людям, другим мужчинам. Существуют отношения управления и повиновения, которые накладывают отпечаток как на тех, кто им подчиняется, так и на других, которые этого не делают. Классы людей, подчинявшихся Мусе ас-Садру в середине 1970-х годов, вышли за рамки подчинения старым боссам, правившим в их стране. «Мятежный имам» предложил новые отношения власти и подчинения. Старые боссы, по сути, говорили: «Подчиняйтесь, ибо я лучше вас». Активист-священнослужитель не выдвигал такого (явного) требования. В этом не было необходимости: в его пользу говорил махдистский элемент, подавленное мессианское стремление в истории его народа. В конце концов, он был представлен толпе как потомок седьмого имама. Люди, предлагавшие повиновение ему, чувствовали, что они отдают дань уважения своей собственной шиитской традиции и истории. Новые отношения власти и подчинения были представлены как нечто очень старое и обнадеживающее. Это был не совсем «конец времен». Но это был необычный исторический момент, подходивший для самозванцев. Ливанское государство рушилось, привычный мир разваливался. Знакомая система власти больше не внушала людям благоговения и не давала им защиты. Люди отрицали силу вековых обычаев и были готовы следовать за кем-то, получать от него указания, быть ведомыми[38].

«Традиционный» мир был стерт с лица земли. Толпы, пришедшие послушать Мусу ас-Садра в городах Бекаа или в Тире, состояли из поденщиков, живших в Бейруте, из табачных плантаторов, вовлеченных в обреченную на провал битву с экономикой, из школьных учителей, недовольных «системой», которая их наняла, из недавно переехавших в город мужчин, вынужденных покинуть свои дома в деревнях Юга и уехать в Бейрут в результате израильско-палестинской войны, на которую они никак не могли повлиять. Муса ас-Садр сыграл для всех нуждавшихся роль той экстраординарной фигуры, которая необходима в ситуации распада и искупления. Люди обрели в нем Имама. История шиитов не имела конца. Каждое поколение могло видеть в себе хранителей шиитского видения распада и искупления, как группу, которой суждено пережить предсказанные события — войны, разрушения, моральные потрясения, а затем приход того дня, когда мир будет исправлен и история завершится легитимным образом.

Господствующая шиитская реальность всегда сосуществовала с обещанием туманного светлого будущего. Это обещание давало утешение, благодаря которому социальные и политические действия казались временными и ненадежными. Это подготавливало людей к появлению экстраординарных фигур. Исламист Маршалл Ходжсон описал шиитский темперамент с его склонностью к мессианским фигурам и формированию ими групп последователей, собирающихся вместе в ожидании великих перемен:

«Всегда существовала вероятность того, что обетованный лидер (Махди) мог появиться и испытать верующих, призвать их, но они и сами должны были начать великую социальную трансформацию под его командованием, благодаря обещанию Божественной помощи, когда это будет необходимо. Но еще до его появления социальная роль различных слоев населения менялась для тех, кто знал, что должно произойти. Каждое обыденное историческое событие могло предвещать или подготавливать приход Махди. Верующие всегда были начеку, готовые принять участие в последних действиях. Таким образом, это хилиастическое видение драматизировало всю историю, как в настоящем, так и в будущем»[39].

В Ливане Мусы ас-Садра, как и несколькими годами позже в Иране Хомейни, сохранялось уважение к двусмысленности ситуации. Никто не собирался нарушать Священное Писание, провозгласив любого из двух священнослужителей Ожидаемым Имамом. Люди были предоставлены своему самому мощному достоянию — своему воображению. Грань между «имамом» в их среде и Имамом писания и веры была размыта.